Ágora o jardín

Refiere Heródoto que cuando el gran Ciro, rey persa,

conquistó las ciudades griegas del Asia Menor, sentenció, despectivo, que sus

mercados o ágoras no eran más que lugares donde los hombres contaban mentiras y

se engañaban los unos a los otros. Por el contrario, los nobles persas —argüía

el sabio monarca— prefieren sus torres almenadas en el campo y, sobre todo, sus

jardines o ‘paraísos’, donde pueden plantar árboles y cazar. Ciro no se mostró

entonces muy convencido de la utilidad de sus nuevas conquistas, pero los

persas persistieron en su afán de dominar a Grecia por completo y, en su desdén

antiurbano, no cejaron en su empeño hasta prender fuego a la mismísima

Acrópolis. Nada impide pensar, así, que no fueron los negocios o las cuestiones

de poder las que determinaron sus guerras, sino una convicción más profunda,

ideológica si se quiere, que enfrentaría a dos modos de ver el mundo, oponiendo

la ciudad al campo, el logos al mito, la justicia a la arbitrariedad, el ágora

al jardín.

‘Ágora’, en griego, es una palabra que da cuenta tanto de la ‘reunión’ de los hombres para trocar o vender cosas como de la ‘plaza’ pública en sí misma, es decir, ese lugar donde también pueden intercambiarse ideas o donde, como advertía Ciro, incluso es posible trapichear y mentirse según la conveniencia de cada cual. El ágora es el espacio cuya razón de ser consiste precisamente en estar vacío, en hacer un hueco en el tapiz macizo de los lugares privados de la ciudad para abrirse a la libre concurrencia de los hombres en cuanto hombres. Un vacío lleno de sentido, por tanto. Como escribe Ortega, “la plaza, merced a los muros que la acotan, es un pedazo de campo que se vuelve de espaldas al resto, que prescinde del resto y se opone a él (…) Es el espacio civil”. Los espacios humanos son así fragmentos transmutados del campo y las ágoras nacen de la lucha violenta de los hombres por desvincularse de la naturaleza, oponiéndose a lo jardines o ‘paraísos’. Por eso, a la fanfarronada de Ciro, un griego podría haber contestado lo mismo que Sócrates: “Yo no tengo que ver con los árboles en el campo: yo sólo tengo que ver con los hombres en la ciudad”. ¿Qué podrían saber de estos sofisticados argumentos los nobles pero ingenuos persas?

La idea de jardín es, quizá, más antigua que la de ciudad, pero la palabra que usamos hoy en día para referirnos a ella es mucho más moderna, pues ‘jardín’ viene del francés antiguo jart, propiamente ‘huerto’ que, a su vez, procede del fráncico gard, término que significa ‘cercado, seto’. El jardín, por oposición al ágora —lo abierto— es aquello que se cerca y se protege de lo demás —‘lo cerrado’—. Por su parte, el término que con probabilidad usó Ciro en su disputa con los colonos helenos significa simplemente ‘parque’, paradeisos en griego, ‘paraíso’ en español, palabra de origen iranio que tan evacadora resulta hoy.

A diferencia de las ‘civilizaciones del jardín’ —esos persas orgullosos que menospreciaban los trapicheos del mercado— las ‘civilizaciones del ágora’, a las cuales pertenecemos nosotros, han tenido un cierto complejo con respecto a la idea del jardín, esa naturaleza perdida bajo la forma del paraíso donde se han ido proyectando a lo largo del tiempo las aspiraciones de unidad orgánica, estabilidad y quietud que los desórdenes propios del logos impiden garantizar. Desde siempre, por tanto, el tema del jardín perdido ha constituido la alternativa sentimental y, a veces, utópica que las civilizaciones del ágora erigen contra sí mismas. A partir de Ovidio al menos y, pasando por Hölderlin o Novalis, hasta llegar a las vanguardias del siglo XX, la idea del paraíso o de la ‘Edad de Oro’ ha ido alimentando a las formas de nuestra cultura, a través fundamentalmente de la literatura y la retórica.

A comienzos del siglo XV acontece un fenómeno nuevo que desborda los límites tradicionales del paraíso como tema literario para llevar el tópico al ámbito de las cosas construidas, de las utopías físicas: se trata de los jardines privados que algunos mecenas —pensemos en Lorenzo el Magnífico construyendo su maravilloso jardín de estatuas en Florencia— patrocinan, a imitación de los de Plinio o del propio valido de Augusto, para exponer sus colecciones de estatuas y fragmentos clásicos, arcadias redivivas que poco tienen ya que ver con los pragmáticos huertos y los parques medievales. Sabemos que este nuevo género de arquitectura que es la jardinería tendrá fortuna, que irá entreverándose cada vez con mayor protagonismo en las construcciones de las civilizaciones del ágora, primero en las villas y en las casas privadas, después en los palacios, dentro de las ciudades o fuera de ellas, hasta llegar al caso del Versalles de Luis XIV —ese Ciro resucitado— que huye de París y se lleva con él a esa corte tan acostumbrada ya a las ventajas de la ciudad que pronto odiará aquel parque de naturaleza artificial, sintetizada por el gran Le Nôtre. A finales del siglo XVII parecía que las civilizaciones del ágora quisiesen de nuevo volver a la naturaleza, como si, a la imagen de los persas o los babilonios, aspirasen a retornar a su condición perdida de “vegetaciones antropomorfas”, que diría Ortega. La naturaleza, el jardín, se estaba usando ya como un arma contra el espacio del ágora.

El jardín como utopía

antiespacial

La reacción antiespacial adquiere un sentido moderno en el jardín paisajista temprano, nacido en Inglaterra a principios del siglo XVIII. Los primeros jardines paisajistas son parques no muy grandes organizados en torno a villas de recreo a orillas del Támesis, y pertenecieron, casi siempre, a políticos liberales, finos y eruditos, cuyos mejores momentos en el mundo del poder habían ya pasado. Frente a la idea romántica del jardín paisajista —cuya estética sigue mediatizando nuestra mirada— los primeros experimentos paisajistas son todavía bastante franceses, ciñéndose de manera estricta al molde programático convencional inspirado en la antigüedad clásica, pero proponen un novedoso modo de presentación, una disposición que, frente a la visión estática y panóptica propia del jardín barroco, implica un recorrido dinámico y secuenciado a la manera pictórica, fenomenológico si se quiere, cuyos cuadros sucesivos permiten la expresión y puesta en valor de unas determinadas ideas políticas, aquellas precisamente habían fracasado en Londres y se estaban refugiando entre parterres y árboles. Pero lo relevante aquí no es esta historia sobradamente conocida, sino el papel que juega la naturaleza en este contexto, suplantando al espacio y despojándolo de sus funciones habituales. De este modo, si en la ciudad es el espacio público el que une y da sentido a los recorridos, en el jardín paisajista es la naturaleza quien asume estos papeles. Se trata, sin embargo, de una naturaleza genérica, es decir, naturaleza sólo en cuanto idea, que liga y alea, como si de un éter o un crisol se tratase, las diferentes escenas del programa —bustos, epitafios, esculturas—, dándole al conjunto la requerida unidad característica. La naturaleza trabaja aquí con el prestigio que le confiere ser reconocida por todos como algo ‘necesario’, indiscutido frente al mundo inferior de las cosas contingentes propias de los hombres, trátense éstas de la política o de las propias ciudades.

El jardín paisajista fue, por tanto, en su origen una

cuestión de aficionados cultos que buscaban en la naturaleza vías de expresión

alternativas a las fuentes de poder convencionales —el jardín barroco o la

propia ciudad—. No sabemos cuál era la desconfianza real de estos dilettanti con respecto, por ejemplo, al

Londres de principios del XVIII (que no debió ser mucha puesto que sus

flamantes jardines se construyeron, por si acaso había que volver, muy cerca de

la ciudad del Támesis) pero sí constatamos, un siglo después, cómo su ligero

rencor, un poco esnob, a las ciudades se había convertido ya en una franca y

general hostilidad. A fin de cuentas, las ciudades habían sido el escenario

principal de los excesos del terror

Desplazamientos del ágora

Lejos de atenuarse con el fin del proyecto romántico,

la vindicación de la naturaleza frente a la ciudad se hace más fuerte cuanto

más industriales se vuelven las capitales de Europa o Norteamérica. A finales

del siglo XIX, la palabra ‘naturaleza’ ya es, sin más, sinónimo de ‘utopía’.

Resulta revelador que las primeras alternativas serias a las ciudades del ágora

—un ágora cada vez más masificada e impersonal— sean las que pronto se

denominaron, con tanta precisión como poca coherencia, las ‘ciudades jardín’.

En este caso, la alternativa a lo urbano no es la naturaleza genérica, sino un

producto hibridado, a medio camino entre la ciudad y el campo. Obviamente, fue

en Inglaterra —cuya tradición jardinera y filosófica tan bien se avenía con

este género de propuestas— donde surgió la idea de combinar de un modo

pragmático las ventajas el ágora y del jardín. En este especial contexto, las

tesis de Howard suponen una crítica alternativa que, en lugar de partir de lo

ideológico (como habrían hecho los socialistas utópicos) parte de lo fáctico,

es decir, de la constatación de una gran verdad: no es en el paraíso o en

La actualización vanguardista de muchas de las ideas románticas sobre la naturaleza trajo consigo alternativas tan complejas como extrañas que aspiraban, de nuevo, a recuperar a la naturaleza lejana o idealizada, sin renunciar a la ciudad ni menos aún a la ideología del ágora. Tal es el caso de las utopías de los expresionistas alemanes. En la Alpine Architektur de Taut, por ejemplo, no es el campo el que se lleva a la ciudad, sino que es ésta la que se instala en la montaña. Aquí, desde luego, no hay hibridación, pero sí superposición entre los estratos naturales y artificiales del jardín y del ágora, respectivamente. Confluyen en este modelo, por tanto, el subliminismo y la estetización energética de tipo romántico con la salvaguarda del concepto urbano propio de la modernidad.

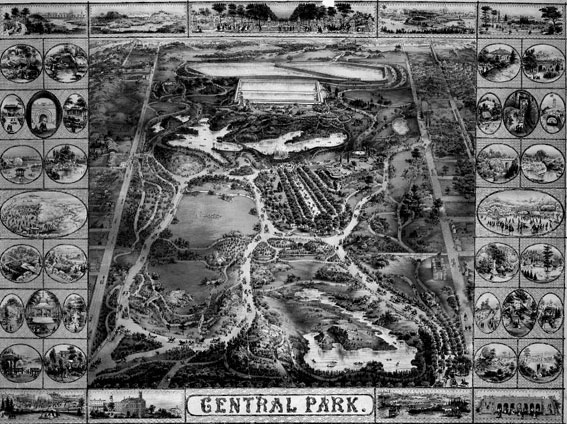

La alternativa a los desplazamientos en uno u otro sentido consiste en las metamorfosis, en las trasmutaciones entre el ágora y el jardín. En Olmsted y su Central Park de Nueva York, por ejemplo, el ágora ha perdido su forma y se convierte en jardín sin dejar de ser, en ningún momento, ágora. En este caso, lo relevante aquí no es en absoluto la estética pintoresca del parque —de nuevo, la naturaleza genérica del XVIII—, sino el proceso de transmutación en el que las formas cambian y las funciones perviven en una formidable propuesta para repensar el espacio público contemporáneo, tan necesitado de ideas que afinen críticamente con la escala y las cualidades de las nuevas ciudades.

En los proyectos urbanos de Le Corbusier encontramos también fenómenos análogos de desplazamiento del espacio público y su sustitución por el jardín, sin que se conserven prácticamente ninguna de las funciones de lo urbano. La naturaleza que Le Corbusier emplea, a la manera pintoresca, como sustituto del espacio, carece de cualquiera de las virtudes del ágora, es decir, los propios del ‘trapicheo’ cívico, de la cercanía entre los hombres y el trato social en el espacio público, apostando, por el contrario, por la idea de que lo urbano puede reducirse a ser un correlato artificial de la naturaleza. Lo natural-urbano forma así un vacío infinito y genérico, que favorece el deporte y la vida ‘sana’ y vincula al hombre con el sentimentalismo roussoniano y otros tópicos por el estilo. La escala de aplicación de estas ideas hace inviable, además, el uso pintoresco de esta naturaleza genérica como amalgama de la sucesión de cuadros o acontecimientos que tienen lugar a lo largo del tapis vert, pues es imposible cualquier fenómeno real de intensificación de la experiencia en este modelo que prima la continuidad y la indiferencia. Un ágora cerrada no es ágora; un jardín abierto no es jardín.

Nuevas hibridaciones

La sensibilidad contemporánea ha vuelto a colocar a la naturaleza entre los conceptos potencialmente fecundos. Asistimos hoy a una a la resurrección de todo ese conjunto de categorías estéticas que, desde lo sublime a lo pintoresco pasando por lo extraño o simplemente interesante, desbordaron en su momento los conceptos clásicos sin que la modernidad pudiese del todo asimilarlos. Esta vuelta al romanticismo, sin embargo, se produce más a través de los mecanismos de consumo de masas —el New Age o el ‘kitsch verde’ podrían ser buenos ejemplos— que mediados por las élites culturales o de vanguardia. La consecuencia de este desfase entre la demanda consumista de ‘espacios verdes’ y la oferta vacua de los nuevos desarrollos urbanos, ha sido una trivialización del problema del espacio cívico de las ciudades, problema que ahora se quiere reducir a una simple cuestión medioambiental para evitar cualquier tipo de implicación política o social que pudiese derivarse de él. El problema de la jardinería moderna, del carácter cívico del parque, se acaba planteando entonces como un mero asunto de gestión programática, de diseño sectorial de “superficies verdes”.

No es de extrañar que este contexto, en el que

innumerables parques clonados, distribuidos aquí y allá sin sentido urbano y

asociados exclusivamente a programas lúdicos o mediáticos —fenómeno del que da

cuenta la evolución terminológica que desde el ‘jardín’ pasa al ‘parque’ y de

éste al ‘parque de atracciones’—, acabe causando repugnancia. Véase, si no,

este ejemplo desvelador: cuando las autoridades municipales de París plantearon

en 1983 el concurso para el Parque de

Semejante disposición se advierte implícita en aquellos que, como Guilles Clément y otros, plantean estrategias aún más radicales que proponen la subversión de los límites entre el campo y la ciudad. Ágora y jardín dejarían, bajo este punto de vista, de ser polos opuestos, para llegar a ser términos complementarios o semejantes. En un texto de 1969 escrito por David Greene, de Archigram, el Cuaderno del jardinero, encontramos una versión de estos afanes, una interpretación tan extraña como pragmática que propone la disolución de las ciudades y su sustitución por una naturaleza hibridada, hipertecnificada, cuya condición cyborg recogería las ventajas de lo urbano y lo natural a la vez. “Los bosques del mundo —escribe Greene— podrían ser nuestros barrios residenciales mientras haya una gasolinera en alguna parte (…) Las tomas de corriente aumentarán los servicios de estas ciudades y serán lugares de trabajo, colegios, universidades, bibliotecas, teatros, etc., sin el estorbo de los edificios (...) Todo Londres o Nueva York podrían estar en las cuencas frondosas, los desiertos y las praderas floridas del mundo”.

Ni que decir tiene que este concepto de ‘Plug-in Nature’ implica ya la hibridación completa entre la naturaleza y la ciudad, anticipándose a los procesos que hoy hacen cada vez más difícil distinguir los límites entre lo natural y lo cultural. Las urbes han roto definitivamente sus fronteras tradicionales, rebasando su escala local para convertirse en extensiones territoriales difícilmente controlables por los mecanismos espaciales propios de la modernidad. En las metrópolis que advienen —como en aquello modelos de ‘urbanización total’ propuestos por Archigram o Archizoom en los sesenta— no hay solución de continuidad entre el campo y el centro y entre éste y la periferia. Por el contrario, todo el continuo natural-urbano o, simplemente, territorial disfruta de una potencial adireccionalidad genérica, sólo mitigada por los acontecimientos asociados a los momentos de mayor intensidad programática, cuando la mancha indiferenciada de la metrópoli se parece, de repente, a un ‘centro histórico’ o a un ‘parque’. ¿Estamos asistiendo hoy a la disolución de una de las oposiciones fundamentales de nuestra civilización, aquélla que, desde Ciro, se había dado entre la ciudad y la naturaleza o es que simplemente esta dualidad había sido desde siempre ficticia, algo que lo modelos contemporáneos pondrían finalmente de manifiesto? Triste condición la del hombre contemporáneo: desplazado del ágora, huérfano de jardín.

Este artículo fue publicado originalmente como parte

del libro La arquitectura de la ciudad global: redes, no-lugares, naturaleza

(Biblioteca Nueva, 2011).