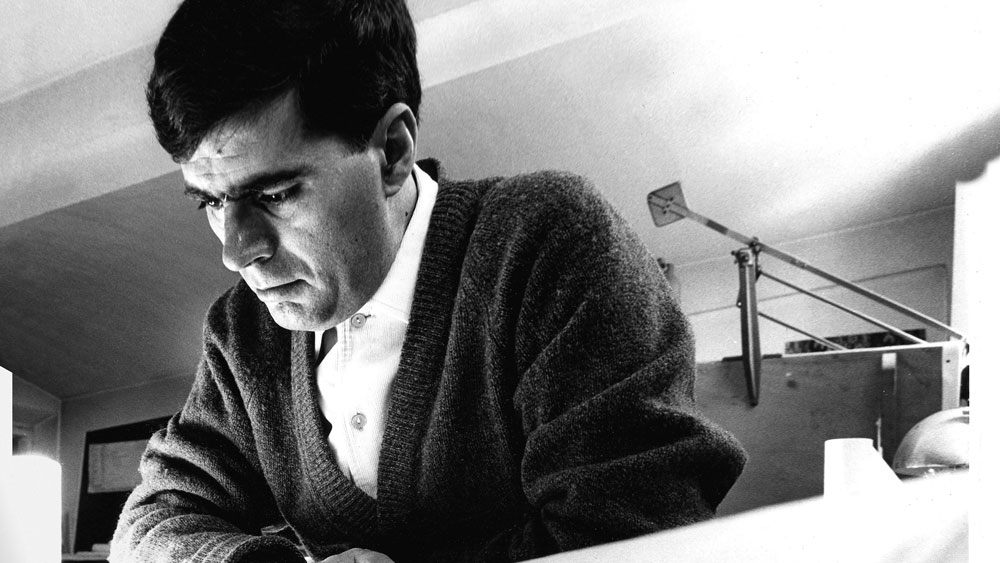

Antonio Fernández Alba, in memoriam

De niño, Antonio Fernández Alba fue a la escuela de

Atilano Coco, el pastor anglicano que tuvo amistad con Miguel de Unamuno y que

una noche de diciembre de 1936 fue fusilado en unos cerros de Salamanca. El

recuerdo trágico del maestro y, con él, la imagen borrosa de Unamuno —a quien

frecuentaba el padre de Fernández Alba, un acomodado constructor local—,

formaron el sustrato de la memoria del arquitecto, esa parte inconsciente que

no deja de traslucirse a lo largo de la vida y que Fernández Alba enriqueció

con imágenes en parte reales y en parte construidas por su nostalgia: la

tranquilidad de un hogar hacendoso; el esplendor dorado de la Salamanca

renacentista; el olor a mieses de los campos castellanos; o la sombra, en fin, del

Tormes en la Flecha, aquella finca donde se retiró fray Luis de León y que

Fernández Alba, en su vejez, evocaba con devoción y tristeza.

Es difícil saber si un conjunto de recuerdos puede

sostener una vida, pues en buena parte los recuerdos se elaboran a posteriori,

tienen algo de iluminaciones póstumas, pero en el caso de Fernández Alba no hay

duda de que las imágenes atesoradas en su niñez ayudan a entender mejor su trayectoria.

Si el recuerdo del hogar evoca su viaje al Madrid medio desventrado de 1947

para estudiar Arquitectura bajo la tutela de un amigo de su padre, el

arquitecto José Luis Fernández del Amo, el recuerdo de Salamanca y su campo

explican los primeros proyectos de Fernández Alba en aquella ciudad, tal vez

los mejores de su obra, en tanto que el retiro de fray Luis habla de la pasión

que el arquitecto sintió siempre por la poesía, en la que vio un arma más

poderosa que la arquitectura, la disciplina a la que sin embargo se dedicó con

pasión y sobriedad.

La de Fernández Alba no es una arquitectura de

estilista. No se subsume en las formas reconocibles y como precocinadas de una

marca, sino que se despliega, evoluciona, muta en función de los distintos

contextos y de los cambios intelectuales y preferencias de su autor. No es la

arquitectura del erizo que todo lo sabe desde el comienzo, sino la del zorro

que sigue aprendiendo y no tiene miedo a cambiar. En este juego de cambios, hay

un primer Fernández Alba, joven y enérgico, que busca en las formas suaves del

organicismo y en su aspiración a acercarse a la vida un antídoto para la

frialdad mecanicista (el “racionalismo de catálogo”, lo llamaba él) que a

mediados del siglo XX congelaba la arquitectura. Aunque el organicismo de

Fernández Alba fue modesto, precario, como lo era entonces España, nos ha dejado

un puñado de edificios que el tiempo seguirá refrendando como obras maestras:

el convento del Rollo en Salamanca, donde confluyen el higienismo de Le

Corbusier, la plasticidad de Aalto y Utzon y la historia local hecha con piedra

arenisca, cubiertas de teja y ventanas enrejadas, pero también el Colegio

Nuestra Señora de Santa María en Madrid o el Colegio Montfort en Loeches, ágoras

donde la renovación pedagógica sabe aliarse con la escala humana, los

materiales tradicionales y el paisaje.

Después del organicista, está el Fernández Alba que

conoce a Luis Kahn en 1967 y, fascinado por la retórica moderna pero al mismo

tiempo monumental del arquitecto estadounidense, levanta una notable colección

de edificios públicos en una España, la de la Transición, que necesitaba nuevos

emblemas. Entre ellos está la Escuela de Arquitectura de Valladolid, que escapa

del funcionalismo romo para afirmarse en una geometría abrumadora, con la que

Fernández Alba inicia su larga nómina de edificios universitarios. Y está

asimismo el Centro de Datos del Instituto Geográfico de Madrid, con su fachada

medida como un templo pero vasta como una fábrica, o, más tardíamente, el

Tanatorio de la M-30 en Madrid, cuya geometría atemporal y serena reta a la

autopista e impone dignidad a la atmósfera siempre difícil de la muerte.

Junto al organicista del tardofranquismo y el cívico

de la Transición está, al cabo, el Fernández Alba interesado por la historia y que,

marcado por el aprendizaje como fugaz director del Instituto de Conservación y

restauración, dedicó buena parte del último tramo de su carrera a construir

sobre lo construido, un empeño que daría pie a sobresalientes intervenciones

tanto en monumentos de su Salamanca natal —la Real Clerecía— como en algunos de

los mejores edificios de aquel Madrid de la Ilustración, optimista y contenido,

con el que Fernández Alba tanto se identificaba, desde el Observatorio

Astronómico hasta el invernadero del Jardín Botánico o el antiguo Hospital de

San Carlos, hoy Museo Reina Sofía.

Prolífica y comprometida con su época, la carrera de

Fernández Alba —que recibió todos los premios que pueda recibir un arquitecto y

formó parte de dos Reales Academias— puede hacernos olvidar que lo que le

interesaba al maestro salmantino no eran tanto los esplendores del estilo cuanto

el corazón cultural y el sentido cívico de la arquitectura. Para Fernández

Alba, la arquitectura era rigor de la materia, pero también sentimiento

desplegado en formas y capacidad de ver la realidad con ojos críticos y soñar

las cosas para mejor. El maestro estaba convencido de que la arquitectura crea

cobijos tanto como construye símbolos, trasciende la resolución de funciones

efímeras o la convalidación de especulaciones inmobiliarias, y es, en

definitiva, un arte de todos, común, pues construye la ciudad. Por eso, estaba

convencido también de que la única manera de mantener la condición cultural, amplia,

relevante de la arquitectura era que los arquitectos no renunciaran a la

condición de técnicos humanistas que un día habían tenido o se decía que un día

habían tenido.

Que él, desde luego, fue un humanista, se evidencia, de

entrada, en su tempranísima pasión por la literatura más exigente, la de los

místicos como San Juan de la Cruz y los poetas románticos como Hölderlin o

Novalis, que siguió leyendo hasta el final. Y se evidencia también en su

interés, casi obsesivo, por el arte y la filosofía. Si el arte —que vivió desde

dentro como único arquitecto del Grupo El Paso— fue para Fernández Alba una

huida desde la arquitectura acomplejada hasta el presunto reino de la libertad,

la filosofía se convirtió en el cauce de una curiosidad inagotable pero que no

pudo o no quiso ser sistemática, por estar hecha al albur de sus inquietudes, aunque

no por ello resultara menos rica: fue la curiosidad exigente con la que se

sostuvo a sí mismo igual que sostenía a sus muchos discípulos en aquella

Escuela de Arquitectura de Madrid cuya pedagogía renovó de raíz, para

modernizarla y enriquecerla.

La faz que el tiempo ha dado a la arquitectura acabó

siendo irreconocible para Fernández Alba. Le escandalizaba la adoración

supersticiosa de los “arquitectos estrella”, la anomia cultural de las ciudades

y la disolución del humanismo; sentía todo ello casi como un fracaso personal. No

renunció, sin embargo, a ir a contracorriente, aunque optara por hacerlo en

sordina, con clarividencia, y de dos modos: escribiendo textos que sabía que

pocos habrían de leer, y ensimismándose en un retiro nostálgico para buscar,

como el poeta, la compañía de pocos amigos y de aún menos pero sí más doctos

libros juntos. Al final de su larga vida, Antonio Fernández Alba, uno de los

arquitectos más influyentes de su tiempo, se sentía menos arquitecto que

simplemente lector, y esta declaración humilde pero lúcida da la medida de su talla

intelectual y humana.