Bruno Taut, quimeras de cristal

Cuando tenía seis años, Bruno Taut encontró una drusa cristalina y la conservó con devoción porque veía en ella el «castillo mágico en la montaña» que podría construir cuando fuese adulto. Esta premonición le acompañó toda la juventud y latió en sus primeros proyectos y dibujos, hasta florecer con el humus del ambiente enrarecido de la Alemania de principios del siglo xx. Fue en estos años cuando Taut empezó a relacionarse con el círculo teosófico del novelista Paul Scheerbart, y a heredar las dos desconfianzas que determinarían a la postre su carrera: por un lado, la desconfianza ante el sistema social y económico imperante; por el otro, la desconfianza ante la razón tecnocrática y a la separación tajante entre la naturaleza y el hombre. Lo primero supuso que Taut se sintiera por un tiempo afín al socialismo; lo segundo, que continuase a su modo la tradición del idealismo romántico alemán, que había llegado viva al siglo XX gracias a la heterodoxia del filósofo Gustav Theodor Fechner (1807-1881) y que se nutría también de la metafísica budista de Schopenhauer y del nihilismo vitalista de Nietzsche.

Construida con ideologías tan diversas, casi contradictorias, la sensibilidad turbulenta del joven Taut no era sino el reflejo de la propia turbulencia del ambiente político y social de Alemania, y en especial Berlín, capital del poder y al mismo tiempo de la anarquía, ciudad a la que los artistas biempensantes consideraban una suerte de ‘nueva Babilonia’ cuyo crecimiento desaforado encarecía el suelo y la vivienda y destruía los antiguos tejidos sociales, sin construir otros nuevos. Todo ello atizado al calor de una atmósfera milenarista y contradictoria que acabó encontrando su materialización más brutal en los campos de muerte de la Gran Guerra. Fue en medio de tanta inquietud, confusión y miseria donde Taut encontró la oportunidad de darle forma a su premonición infantil, aunque fuera sólo a través de los medios improbables de la utopía.

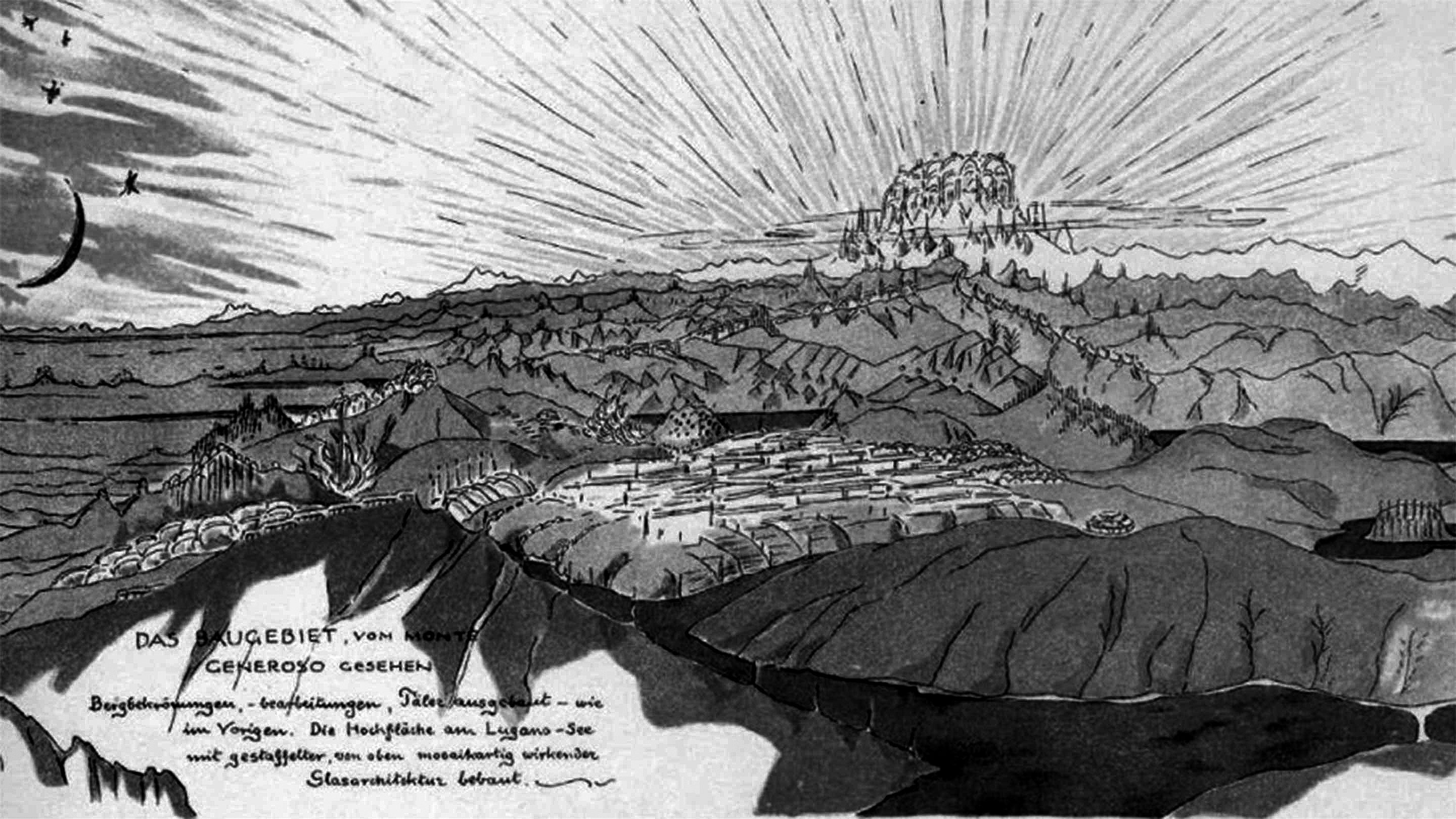

Tras la muerte de su maestro y amigo Paul Scheerbart en 1915 —tras oponerse a la guerra con una huelga de hambre—, Bruno Taut, que había construido poco antes su celebérrimo pabellón de vidrio en Colonia, se trasladó a Bergish Gladbach, una pequeña localidad en la retaguardia alemana, donde trabajó hasta el final del conflicto como delineante en una fábrica de hornos. La monótona rutina de estos meses trabajando entre bóvedas cerámicas y al calor del fuego físico no consiguió, sin embargo, apaciguar su fuego espiritual. Por el contrario, el relativo aislamiento y, sobre todo, la presencia del paisaje agreste que le rodeaba, propiciaron una toma de conciencia que llevó al arquitecto reconvertido en delineante de hornos a intentar superar sus utopías previas sobre la ‘Corona de la ciudad’. La nueva visión, más ambiciosa, intentaba convertir a toda naturaleza en un campo de experimentación, y se tradujo en la Arquitectura alpina, una de las utopías gráficas más singulares del siglo xx.

Pese a la indudable seducción que provocan sus bellos y extraños dibujos, la Arquitectura alpina sigue siendo una obra incomprendida. La historiografía canónica de la modernidad, indiferente en general a los logros del Expresionismo, ha sido parca a la hora de reconocer la indudable influencia de Taut como líder de la primera vanguardia en Alemania. Sin embargo, tal injusticia no llega a explicar del todo la mala fortuna que ha sufrido la Arquitectura alpina hasta hoy —a pesar de los excelentes trabajos sobre Taut de Wolfang Pehn y Matthias Schirren—, lo que lleva a preguntarnos si las razones de este singular ‘fracaso’ no estarán contenidas en la propia obra del arquitecto.

Siguiendo la tradición inaugurada por Kosmos —el célebre libro de Alexander von Humboldt— y las colecciones de dibujos de Ruskin y Joseph Maria Olbricht —que Taut conocía bien—, y tal vez inspirándose asimismo en la serie sobre los Alpes dibujada por Wenzel Hablik —un contemporáneo de la Cadena de Cristal—, la Arquitectura alpina de Taut quiere ser una especie de atlas compuesto de imágenes que deben leerse sucesivamente y en armonía con los textos que las ilustran, para dar pie a una secuencia casi cinematográfica de cuyo sentido cabal sólo puede dar cuenta la experiencia de su contemplación directa.

Este carácter secuencial, tan difícil

de reproducir en el formato libro, ha sido, sin duda, una de las causas de la

incomprensión de la Alpine Architektur.

La otra es el propio carácter ‘visionario’ de los dibujos, que habitualmente se

despachan con el calificativo de ‘utópicos’, como si la propuesta de Taut

pudiese asimilarse, sin más, a la tradición visionaria de corte ilustrado y

racionalista. Pero no hay tal, pues la Arquitectura alpina no presenta,

en rigor, ninguna ‘utopía’: no es una alternativa improbable a la realidad,

sino una construcción imposible que, como tal, se recrea menos en su improbable

verosimilitud que en su simple ensimismamiento fantástico; de ahí su afinidad

con algunas obras de la tradición profética e imposible de teólogos como el

Maestro Eckhard o Jacob Böhme, cuya obra Taut admiraba como el neorromántico

que era.

Por ello, más que como una ‘utopía’, el proyecto de Taut debe concebirse como la guía de un descabellado viaje iniciático y místico que, desde las montañas alpinas, conduce a la periferia del cosmos y, desde ella, hasta la propia Nada. Un viaje que es visionario en la medida en que Arquitectura alpina contiene una serie de intervenciones cada vez más descabelladas, que van desde el tallado superficial de las rocas alpinas para darles la forma de catedrales o falos, hasta roturar toda la superficie terrestre con labores de jardinería de cristal en una suerte de desquiciado Landart avant la lettre.

La Arquitectura alpina es, por tanto, la guía de viaje a un proyecto que Taut sabe que nunca se llevará a cabo. Pero, por su complejidad y ambición ideológica, es también un manifiesto en el que se traslucen algunas concepciones y lugares comunes de corte neorromántico que se habían forjado a finales del siglo xviii pero que, más de cien años después, seguían fecundando la cultura alemana. En primer lugar, la apreciación del valor estético de las montañas, derivada en último término de la categoría de lo sublime que esbozó Burke y sistematizó Kant. En segundo lugar, la asunción de la metáfora del cristal, que Scheerbart enseñó a Taut casi en los mismos términos con que había sido concebida por el idealismo de Schelling o Schlegel, es decir, la del cristal como una forma energética que refleja las propiedades intrínsecas de la naturaleza y que, como puente entre lo vivo y lo inerte, posee atributos soteriológicos que trascienden su dimensión material. Finalmente, la vindicación de lo orgánico, como expresión de una naturaleza creadora (bildende Natur) que se produce espontáneamente a sí misma y en la que se acaban fundiendo lo físico y lo psíquico.

Junto a estas ideas de origen romántico, las visiones de Taut estuvieron fertilizadas también por nociones propias de su época. Por ejemplo: el tema del arquitecto como reformador moral del mundo, y esa actitud moderna y tan contradictoria que, al mismo tiempo que renegaba de la civilización tecnocrática, confiaba en el poder de la técnica como herramienta transformadora del arte. De hecho, el proyecto alpino de Taut, con toda su carga esotérica y neorromántica, acaba resultando una verdadera ‘tecnoescatología’ del cristal que es ajena a cualquier pesimismo: sus catedrales poseen improbables pistas de aterrizaje; las cumbres de las montañas se cubren con arpas eólicas y arabescos iluminados con proyectores eléctricos; y el espectáculo de la naturaleza poblada de construcciones cristalinas se muestra en todo su esplendor a los ojos de los aviadores y cosmonautas. Y ello en una especie de cruce improbable entre Caspar David Friedrich y Marinetti. Contra lo que suele afirmarse, las visiones de Taut son menos naturales que artificiales, y su peculiar religión del cosmos no es trágica sino festiva: está llena de optimismo y color.

Será precisamente el color el único aspecto de las visiones alpinas que, tras la Gran Guerra, permanecerá incólume en la obra de Taut. En 1921 el artista fue nombrado responsable de urbanismo de Magdeburgo, ciudad en la que desarrolló sus primeras experiencias cromáticas antes de convertirse en el pragmático arquitecto que, entre 1924 y 1931, proyectaría algunas de las siedlungen más bellas de la modernidad. Llegaría, de hecho, a construir más de 10.000 viviendas sociales según los principios de un cuerpo teórico inspirado en el color, y cuya mejor síntesis es la tabla cromática —contenida en el libro de 1927 Ein Wohnhaus— que el arquitecto utilizó en sus intervenciones.

El color no fue para Taut solo un asunto de estética, sino una cuestión ética con un fin social: alegrar la tristeza gris de las típicas manzanas berlinesas a través del placer compartido en la experiencia sensorial. Esta ingenua pretensión le hizo caer en desgracia tanto para la crítica posterior —más afín a la modernidad nívea de las viviendas de Oud o May— cuanto para la ilustrada burguesía alemana de la época, aquella Bildungsbürgertum tan influida por Ruskin y Loos, y que se jactaba de su abominación del color y su preferencia por la elegancia de un blanco que, a fin de cuentas, resultaba más semejante —según denunciaba por entonces Adolf Behne— al tono de su piel.

Lo que vino después resulta conocido. Los tornasoles orientales dejaron paso a la blancura del laboratorio, del mismo modo en que los reflejos mágicos y románticos de la drusa cristalina que Taut había soñado construir cuando niño fueron dejando paso a la transparencia adulta pero más triste del vidrio moderno.

Publicado originalmente con el título “Quimeras

de cristal. Bruno Taut, ‘Arquitectura alpina’ y construcción cromática” en Arquitectura

Viva 137 (2011).