Ciudades y virus. Utopías de la salud

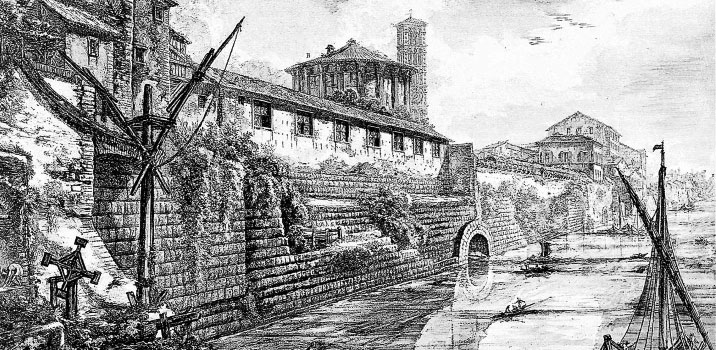

Roma, 52 d.C. Una epidemia se ceba con

la Urbs recientemente engalanada con monumentos de mármol. Una Roma que,

además, cuenta desde tiempos inmemoriales con la Cloaca Máxima, que Augusto

había ordenado limpiar, ampliar, atender con un cuerpo de mantenimiento y

asociar a la protección de una diosa tutelar, la Venus Cloacina. Así y todo, la

infraestructura no da abasto para evacuar los 45.000 kilos de excrementos

humanos que produce la capital cada día. Mueren en la caput mundi unas

40.000 personas. Pasada la crisis, el emperador Claudio prohíbe el saludo con

besos en la mejilla.

Constantinopla, 542. La voz popular afirma que los ángeles han bajado del cielo para levantar la cúpula de Hagia Sofia, pero tanto esplendor oculta miseria: en unas ratas transportadas desde Etiopía en barco —el bizantino es un mundo globalizado— llega la peste, que se extiende por las ciudades hacinadas. El emperador Justiniano manda abrir inmensas fosas comunes al otro lado del Bósforo. Mueren 300.000 personas en todo el orbe conocido. Un erudito con visos de profeta, Procopio de Cesarea, afirma que la epidemia es fruto del cambio climático.

Florencia, 1348. A la salida de misa en Santa María Novella, un grupo de jóvenes aristócratas deciden huir de la ciudad apestada. Se reúnen en una villa a las afueras y pasan la cuarentena contándose historias. Todo ello lo imagina Bocaccio en su Decamerón, un libro escrito durante los años más duros de la ‘peste negra’ y que tiene algo de autobiográfico. La pandemia mata, sólo en Europa, a unos 25 millones de personas, más de la mitad de la población.

Santo Domingo, 1518. La viruela arriba a América en las naos españolas. Unos años antes, la gripe había viajado en el cuerpo de Colón. Por causa de los microbios importados, la población caribe pasa de unos 250.000 habitantes en 1492 a 14.000 en 1518. En 1520, Francisco de Eguía, un soldado de la expedición de socorro a Hernán Cortes, lleva la viruela a México. Es el comienzo de otra catástrofe.

Madrid, 1625. Felipe IV, el Rey Planeta, manda levantar una cerca en torno a su capital. Su propósito es menos defender a los habitantes que confinarlos durante las cuarentenas.

Londres, 1854. La ciudad está en alarma. El cólera se ceba con la población. Tras los brotes de 1817 y 1829, es el tercer episodio de una pandemia que ha dejado millones de muertos en todo el mundo, de ellos 35.000 sólo en Londres. En un ambiente de pánico, John Snow, un oscuro médico, traza un mapa donde marca con puntos las viviendas infectadas, y se da cuenta de que la densidad de marcas aumenta en torno a una calle, Broad Street. En ella hay una de esas bombas de agua que dan suministro a los barrios londinenses. Snow descubre algo que cambiará la medicina y las ciudades: la enfermedad no proviene del suelo putrefacto, como se creía, sino del agua contaminada por las heces. Poco después, Victor Hugo da pábulo al descubrimiento sentenciando que la historia de la humanidad «se escribe en las alcantarillas».

Roma, Constantinopla, Florencia,

Santo Domingo, Madrid, Londres: son muchos los ‘momentos estelares’ de la

historia de las infecciones, y todos sugieren que el coronavirus no es una

excepción, sino un episodio más de nuestra larguísima historia ‘urbanomicrobiana’.

Una historia que se aceleró cuando empezamos a juntarnos en esos depósitos de

prosperidad, poder y sabiduría, pero también de infección, que son las

ciudades. Comer pan todos los días, quedar protegido por unas murallas y

acceder al conocimiento implicó pagar el precio probable de morir por una

plaga. Desde el principio, la ciudad fue la casa grande para el hombre, como el

cuerpo humano lo era para los virus y las bacterias.

Ahora, la pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto la fragilidad esencial de nuestro modo de vida y nuestra dependencia de la biotecnología. Sin vacunas, el homo faber hubiera sido siempre un homo vulnerabilis o acaso sólo un homo patiens, lo cual nos lleva a pensar cómo se las apañaron nuestros antepasados para hacer frente a las epidemias. La respuesta es sencilla. Hicieron lo mismo que hemos hecho nosotros a través del confinamiento y la distancia social: recurrir al espacio para resolver el problema de la ciudad con más ciudad. La lucha contra la infección ha sido, en rigor, la lucha de las ciudades consigo mismas a lo largo de su historia; una historia muy compleja que puede abordarse tal vez mediante tres paradigmas: el miasmático, el higienista y el inmunitario.

El paradigma miasmático

Aunque equivocado y poco eficaz,

el primero de los paradigmas fue también el más influyente y duradero. Lo fue

porque, aparte de resultar persuasivo, tuvo la ventaja de estar refrendado por

el prestigio de la Antigüedad clásica. Fue Hipócrates, el padre de la medicina,

quien sentó las bases del paradigma en una obra hoy conocida sólo por los

eruditos pero capital en la historia de la civilización: Sobre los aires,

aguas y lugares. La idea fundamental de Hipócrates era la salud como

equilibrio entre los cuatro elementos (aire, fuego, tierra, agua) de la

naturaleza —cosmos— y los cuatros ‘humores’ (sangre, bilis amarilla, bilis

negra, flema) del cuerpo humano

—microcosmos—. Como se creía que este equilibrio podía quedar roto habitando en

lugares insanos, las tesis de Hipócrates dieron pie a una geografía o

topografía médica que, más que la curación en sentido moderno, tenía por objeto

la prevención, y que dependía para ser efectiva de la elección de ambientes

sanos: lugares situados en climas habitables y que estuvieran libres de las

emanaciones pútridas del terreno o los cuerpos muertos, los llamados ‘miasmas’.

Convertidas en lugares comunes de la Antigüedad, las ideas médicas de Hipócrates y su legión de fámulos dejaron una profunda huella en la arquitectura. Sobre todo en el tratado de Vitruvio, que contiene una prolija parte terapéutica en la que se abordan cuestiones como el clima, la elección de los emplazamientos saludables, la relación entre función y orientación solar, o la exposición de las ciudades y edificios a los vientos dominantes.

A través de Vitruvio, las tesis de Hipócrates revivieron con el Renacimiento. Los tratados de Alberti, Palladio y principalmente Scamozzi actualizaron las viejas ideas miasmáticas con las innovaciones de la ciencia de su época, y apuntalaron la idea de que construir era en buena medida elegir un lugar libre de miasmas y erigir sobre él un cobijo para proteger la salud del cuerpo. Este hipocratismo caló tan hondo, que se extendió incluso a la política: en el siglo xvi, el Consejo de Indias castellano dictaminó que la erección de las nuevas ciudades en América tenía que hacerse de acuerdo a los principios de la geografía médica, y ello hasta el punto de que, cuando la ciudad no estuviera enclavada en lugares sanos, podía decidirse su abandono y eventual refundación, cosa que, por cierto, se hizo decenas de veces durante la colonización del Nuevo Mundo.

Por su poder explicativo, su anclaje en el sentido común y su nimbo clásico, el paradigma miasmático consiguió salir ileso de la Revolución Científica, pero tomó nuevas formas. A finales del siglo xvii, el médico Thomas Sydenham —el llamado «Hipócrates inglés»— afirmó que las epidemias eran provocadas por «alteraciones secretas e inexplicables de la atmósfera», tesis que actualizaba la vieja teoría de los miasmas. A Sydenham siguieron autores como Johan Arbuthnot, que en 1733 postuló que la fuente de las infecciones eran las emanaciones vaporosas de los cuerpos muertos o los lugares infectos, y recomendó recurrir al ‘buen aire’ —frente al ‘mal aire’ o malaria— como «instrumento principal de la salud». Estas tesis comenzaron a apuntar a la idea de que la topografía médica debería dejarse en manos de ‘especialistas’, lo que supuso una segunda oleada —tras la primera, hipocrática— de ‘medicalización’ de la arquitectura: los médicos empezaron a colaborar con los arquitectos en el diseño de prisiones y hospitales; las autoridades realizaron encuestas médicas para cartografiar los lugares insanos; los cementerios se alejaron de las poblaciones; y las ciudades se dotaron de infraestructuras saludables como fuentes, alcantarillas y árboles. De este modo, los últimos coletazos del viejo paradigma ambiental de Hipócrates se confundieron con los tiempos reformistas de la Ilustración.

El paradigma higienista

Para hacerse una idea de lo que

supuso la irrupción del higienismo a mediados del siglo xix en Europa basta con evocar novelas de Charles Dickens o

las litografías de Gustave Doré, que presentan un Londres asfixiado por la

niebla, el humo y la miseria social. En la capital británica —como en el resto

de las grandes ciudades de Europa y América—, la contaminación industrial se

había aliado con el hacinamiento y la falta de recursos para construir

escenarios de pesadilla miasmática. En este contexto, las medidas reformistas

que habían tomado los Gobiernos ilustrados del siglo xviii demostraron ser insuficientes: no valían ni para

resolver los problemas de contaminación ni tampoco para reducir la incidencia

de las pertinaces epidemias de cólera o tifus que diezmaban las ciudades. En

rigor, la respuesta adecuada al problema no fue posible hasta que Snow

descubrió que las enfermedades no dependían de los miasmas, sino de un agente

mórbido que se transmitía fundamentalmente por el agua. Así nació la higiene

moderna, que mutó pronto en una higiene social cuyo ambicioso propósito era

transformar todo el hábitat urbano.

Concebida como una tecnología para gestionar la población, la higiene social se impuso de arriba abajo, y utilizó como instrumento el mismo objeto que pretendía sanar: la ciudad industrializada. Esta política alentó las grandes intervenciones urbanísticas de mediados del siglo xix, que permitieron controlar los focos de infección y garantizaron el futuro de las urbes.

Dos grandes capitales, Londres y París, llevaron la delantera al resto, y en ambos casos la reforma higiénica se hizo depender de sendos cirujanos de hierro. En Londres, Joseph Bazalgette, responsable de la Junta de Obras Públicas, construyó en poco más de una década 134 kilómetros de galerías principales de alcantarillado y otros 1.800 de secundarias. El criterio con que estas se dimensionaron fue sencillo: si el cálculo de necesidades pedía, por ejemplo, que la galería tuviera un diámetro de dos metros, Bazalgette, pensando en el futuro, exigía que se construyera de cuatro. Más espectacular si cabe fue la intervención del prefecto de París, barón Haussmann. Tras convencer a Napoleón iii de que la capital francesa debía asemejarse a la Roma imperial también en su presunta salubridad, demolió manzanas enteras para abrir amplios bulevares, sembró la ciudad de parques y jardines, instaló una red moderna de iluminación y, sobre todo, excavó 560 kilómetros de amplísimas galerías que permitieron el suministro de 180 litros de agua potable por persona al día y aseguraron la eliminación eficiente de los residuos inmensos generados por la urbe, no sólo los de entonces sino también los de hoy. Concebidas para monumentalizar y medicalizar la ciudad, las reformas de París y Londres abrieron camino a un modelo urbano que hacía de la higiene su argumento social, y de las infraestructuras su herramienta prioritaria. El modelo urbano moderno.

Pero, más allá del carácter científico con que se presentó en su época, la higiene no fue un instrumento neutral. Se aplicó desde unos principios ideológicos paternalistas y clasistas que concebían la higiene material también como una higiene moral o incluso racial. El mejor representante de esta actitud fue Edwin Chadwick, gran adalid del higienismo británico, que, en los repetidos informes que fue publicando desde 1842, denunció las condiciones insalubres de los barrios obreros, y sus subsiguientes taras físicas y morales. Todo ello con un propósito de gran alcance —la «celebración de la salud y el vigor ingleses»—, que hizo que la higiene comenzara a acercarse peligrosamente a la eugenesia, una confusión que no hizo sino acrecentarse conforme avanzaba el siglo y que, más tarde, hallaría su punto culminante en las doctrinas nazis.

Las campañas de Chadwick, en cualquier caso, dieron pie a trabajos tan novedosos como los mapas de contaminación infecciosa que identificaban las partes poco saludables —y poco recomendables— de la ciudad, y tuvieron como efecto más perdurable una concienciación social que transformó la higiene en un valor indiscutible de la clase media.

Varios fueron los frutos de la concienciación higienista. En primer lugar, las reiteradas campañas por la habitación saludable, que enaltecieron los aparatos higiénicos como el inodoro y las cañerías, y en las que el bienestar de la casa se confió a los técnicos y las mujeres: «Si las fontaneros y amas de casa hicieran bien su trabajo, no harían falta médicos», rezaba un conocido eslogan de la época. En segundo lugar, la aparición de cientos de tratados sobre ventilación y calefacción escritos por médicos, ingenieros y arquitectos —en este orden—, en los que la salud se ligaba al desarrollo técnico y a un nuevo concepto cada vez más importante: el confort. Finalmente, el nacimiento incluso de un nuevo tipo de literatura utópica inspirada en la salud, con títulos como Hygeia: A City of Health, un best-seller publicado en 1874 por Benjamin Ward Richardson, el padre de la medicina preventiva.

Todo lo anterior evidencia un hecho interesante: en el paradigma higiénico, la salud se abordó como un problema resoluble mediante el concurso del urbanismo, la arquitectura y la técnica pero cuyos responsables no eran tanto los especialistas como los propios interesados, el público general. De esta actitud da fe el hecho extraordinario de que a la Exposición Internacional de la Higiene celebrada en Londres en 1884 acudieran cuatro millones de personas provenientes de todo el mundo.

El paradigma inmunitario

Pese a que sus éxitos siguen

pareciéndonos asombrosos, la ciudad moderna e infraestructural del siglo xix no hubiera resultado tan eficaz sin

la ayuda de un instrumento revolucionario aunque poco arquitectónico: la

vacuna. Inspirada en los hallazgos de Snow en Londres, y desarrollada por Louis

Pasteur en los tiempos en que Haussmann transformaba París, la vacuna consiguió

hacer del homo sapiens un homo inmunis —al menos en Occidente—, y

relegó a un segundo plano los métodos epidemiológicos tradicionales, basados en

el control topográfico y geográfico de las poblaciones.

Sin embargo —y por mucho que el paradigma tradicional fuera dejando paso al bacteriológico o inmune—, las doctrinas higiénicas tal y como las entendía la clase media no perdieron fuerza. Ocurrió, de hecho, todo lo contrario: con la llegada del siglo xx, la obsesión higiénica se hizo mayor debido a las epidemias de tifus, gripe y tuberculosis, así como a la irrupción de las nuevas teorías urbanísticas y terapias ‘naturalistas’ que postulaban el retorno del cuerpo humano a la luz natural y el aire libre, es decir, a las «verdades esenciales de la arquitectura», tal y como las denominaría más tarde Le Corbusier.

Aunque los médicos sabían que la verdadera batalla contra virus y bacterias debía presentarse en el campo de las vacunas y antibióticos, la prescripción de respirar aire fresco y exponerse a los llamados ‘baños de sol’ hizo mella en el imaginario popular. Y lo hizo hasta el punto de que los arquitectos modernos la convirtieron en una suerte de coartada que, so pretexto de hacer de la arquitectura un instrumento de sanación, se apropiaba —para reinterpretarla— de la imagen limpia, blanca, depurada, aérea, de los hospitales. Ello explica que en las casas de las vanguardias de 1920 no faltaran casi nunca terrazas, soláriums, gimnasios, grandes ventanales y, a veces, incluso huertos domésticos; todos ellos señas de la idea un hábitat ‘verde’ o un Umwelt de inspiración biológica, sostenidos en el dogma de la ‘vida al aire libre’.

La derivada urbanística del dogma de la casa-abierta y la casa-sanatorio se hizo pronto evidente: el soleamiento se convirtió en el principio del trazado de las calles y manzanas; se apostó por la ‘ciudad jardín’ poco densa o por la densidad en altura para liberar el suelo y destinarlo a inmensos e improbables parques —«¡Hay que plantar árboles!», exclamaba Le Corbusier—, y al mismo tiempo se zonificó la ciudad para alejar las zonas productivas de las habitacionales, por mor de la salubridad y la eficacia en el transporte.

Por supuesto, el ideal de modelar al individuo moderno a través del ambiente no era más que un simple anacronismo. Lo era porque no hacía sino actualizar el higienismo ‘victoriano’, en su confianza en imponer la salud desde arriba y a través del espacio; lo era también porque reinterpretaba, con un vocabulario nuevo, las viejas tesis hipocráticas de conformidad entre el cuerpo y el entorno; y lo era, sobre todo, porque resultó al cabo mucho menos eficaz que sus precedentes del siglo xix. Por mucho que las casas se asimilaran a los sanatorios para tuberculosos, y por mucho que se quisiera hacer de las ciudades paraísos helioterápicos, la tuberculosis y el resto de enfermedades que aún suponían un reto a principios del siglo xx sólo pudieron controlarse totalmente gracias a la vacuna y la penicilina. Gracias a los poderes de la inmunización.

El paso definitivo al paradigma inmunitario se dio tras la ii Guerra Mundial. En Occidente, las nuevas herramientas médicas permitieron controlar y casi erradicar las enfermedades más prevalentes, de manera que la idea de mantener a raya la enfermedad a través del espacio se volvió en buena medida extemporánea. El modelo inmunitario no parecía necesitar del urbanismo y la arquitectura, y los diseñadores comenzaron así a preocuparse por otros asuntos como el tráfico, la información, el confort o la historia, los temas de la segunda mitad del siglo xx. Acaso no sea una casualidad, en este sentido, que los decenios de calma epidémica —los años dorados de la inmunización— hayan coincidido con los del auge de la socialdemocracia y el capitalismo liberal, de manera que es probable que uno y otro periodo caigan a la vez. La crisis económica fue el primer aviso. El segundo, la crisis climática. Con el tercero, la crisis pandémica, la historia urbanomicrobiana vuelve por un tiempo a su cauce.