Darwin o Humboldt

La coincidencia en el año 2009 del aniversario de la

publicación de El origen de las especies

con el segundo centenario del nacimiento de Darwin vino acompañada de la

previsible profusión de semblanzas biográficas y análisis científicos, sociales

o económicos acerca de sus ideas, todavía hoy polémicas o inasumibles por

algunos sectores tan conservadores como anacrónicos. Sin embargo, entre toda

esta barahúnda mediática, se antojó extraño el descuido de omitir cualquier

tipo de reflexión orientada no tanto a desvelar improbables nuevos puntos de

vista sobre el darwinismo como a valorar críticamente el propio concepto de

naturaleza que con la ayuda del sistema del genial naturalista venimos

construyendo desde mediados del siglo XIX.

Comprender que la naturaleza no es sabía ni bella ni moral, que puede llegar a ser, incluso, incomprensible y terrible, son tópicos no triviales de nuestra modernidad cuyo conocimiento debemos a Darwin. Frente a la natura aristotélica o la res extensa cartesiana, la naturaleza darwiniana no es estable ni tiene un fin determinado: sus criaturas se transforman incesantemente siguiendo una lógica inmoral que premia las mutaciones azarosas que acaban suponiendo una ventaja para el individuo en la lucha por la supervivencia. Este es el enunciado canónico de la genial intuición de Darwin de la que se deriva una idea sencilla y concluyente: no hay ningún ‘diseño externo’ a la naturaleza pues ésta se rige por procesos inmanentes de selección. Así, aunque se despliega formando un tapiz inteligible, la naturaleza no es sabia (racional), porque premia el azar, ni moral, porque aniquila al más débil. Tampoco es necesariamente bella ni comprensible pues, si bien puede representarse como una estructura más o menos ordenada o legible —como una ‘historia’— sus procesos internos de desarrollo se producen en una escala temporal que tiene más que ver con lo geológico que con lo humano y que la hace distante y terrible.

El descubrimiento darwiniano, por lo tanto, le concede a la naturaleza una autonomía plena y desligada de cualquier estructura sagrada o metafísica que la justifique ‘desde arriba’. Pero esta concesión se hace a costa de su tradicional carácter moral, una circunstancia que pronto fue aprovechada (la época de Darwin fue también la época del capitalismo emergente) por los ideólogos más oportunistas. El darwinismo, espuriamente utilizado para justificar las injusticias derivadas del capitalismo en su sentido más clásico y feroz (el struggle for the life de Darwin como demostración biológica de la ‘mano invisible’ de Adam Smith) inevitablemente acabó siendo cómplice de la idea de que la civilización moderna no tenía más remedio que construirse combatiendo a lo natural como si de una rémora extemporánea o un obstáculo tercermundista se tratase. Una vez reconocida su esencia inmoral, no cabría buscar en la naturaleza más que un valor material o económico. En algunos ejemplos tempranos de la modernidad encontramos esta pulsión: Conrad, en la figura del héroe de El corazón en las tinieblas, desvela de manera magistral y sórdida esta conexión profunda entre el capitalismo, el desarrollo de la técnica y el descubrimiento de los lados oscuros de la naturaleza.

Ni siquiera la reciente conciencia ecologista que, de

pronto, quiere hacerse unánime, puede librarse de la sospecha. Cabría pensar

incluso que es la propia lógica del sistema de valores imperante el que acaba

exigiendo con respecto de lo natural una postura conservacionista. Se trataría

en este caso de un capitalismo puesto al día, ‘desdarwinizado’ si se quiere, en

el que la que hasta el momento había sido la parte más débil —la naturaleza—

acabaría deviniendo —por su escasez, por su imprescindible papel en la máquina

energética de nuestro mundo en peligro— algo no sólo revalorizado y protegido

sino también codiciado, casi como si de un nuevo objeto de lujo se tratase

(recordemos que más de 300.000 hectáreas de

Con respecto a la naturaleza, por tanto, la apropiación materialista deja paso, de un modo paradójico, a un conservacionismo interesado, sin que el modelo haya cambiado esencialmente en este desplazamiento. Ahora bien, ¿no resulta evidente que esta idea de la naturaleza sigue siendo insuficiente y que el previsible cambio de paradigma económico y social debería apuntar a otras maneras? Sabiendo que 2009 fue también el año de la peor crisis económica en muchos decenios, resultaría difícil no impugnar o, al menos, poner entre paréntesis tanto al ensombrecido sistema como al darwinismo que tradicionalmente lo ha acompañado y, sin dejar de reconocer la irrenunciable talla científica de Darwin, tener en cuenta otras referencias cuya idea de la naturaleza resulte más fructífera para nuestra época. Podemos recordar, por ejemplo, a otro gran naturalista, desaparecido también hace 150 años, tan admirado entonces como poco celebrado hoy. Me refiero a Alejandro de Humboldt, muerto en Berlín el 6 de mayo de 1859, pocos meses después de haberse publicado El origen de las especies, un libro que probablemente nunca leyó.

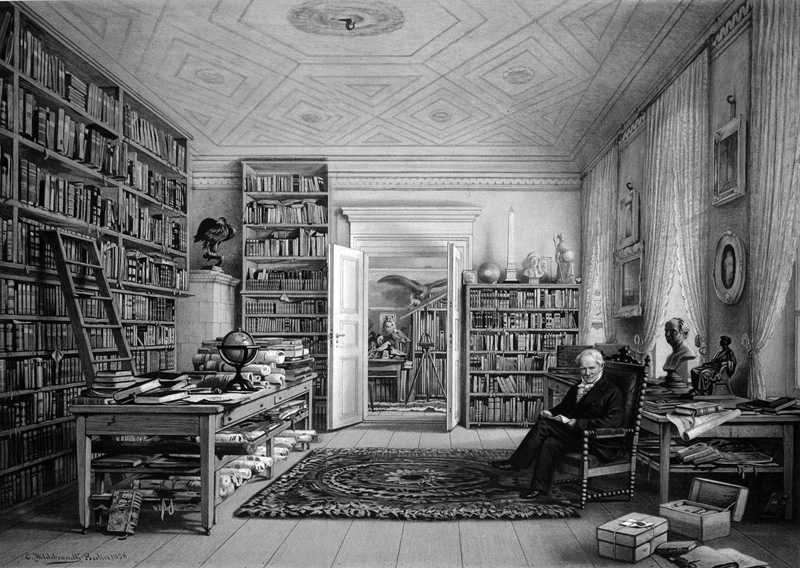

Si Plutarco hubiese escrito en el siglo XIX, sin duda no habría podido reprimir la tentación de contar las vidas de Humboldt y Darwin. Desde luego, los paralelismos son fáciles de establecer: ambos encontraron el material para sus respectivos sistemas en dos grandes viajes: el prusiano, embarcándose entre 1799 y 1804 en un periplo que le llevó a recorrer Sudamérica, Cuba, Méjico y la recién nacida república norteamericana; el inglés, circunnavegando el mundo a bordo del Beagle entre 1831 y 1836. Ambos fueron autores de dos libros que determinaron el pensamiento científico en generaciones sucesivas: Cosmos y El origen de las especies. Para difundir sus ideas, tanto Darwin como Humboldt —en un fascinante anticipo de nuestro Internet— recurrieron a redes de corresponsales de escala mundial, mallas que les conectaron incluso entre sí (Darwin llegó a conocer a un anciano Humboldt del que le incomodó su exagerada sociabilidad, según confiesa en su Autobiografía). Finalmente, ambos naturalistas entendían la naturaleza como un universo completo, como una totalidad que podía leerse sin recurrir a ninguna ayuda teológica o metafísica.

Como suele ocurrir en los casos de paralelismo y pugna entre figuras semejantes y titánicas, la historiografía científica al uso ha encumbrado al vencedor, considerando a Humboldt con irónico desprecio, como el último ‘pensador universal’ y a su ciencia, tan admirada en su día, como una reliquia abocada al olvido. Sin embargo, muchas de sus ideas mantienen una inusitada vigencia. El naturalista prusiano fue el primer defensor de muchos conceptos ecológicos contemporáneos derivados de la idea de la naturaleza como un todo inmanente e interrelacionado que debería estudiarse a todas las escalas. Fue, asimismo, el primero en tener en cuenta no sólo el contenido del conocimiento sino su difusión democrática y sus consecuencias morales sin recaer en el dogmatismo religioso o político. Pese a la creciente complejidad de la ciencia de la época, no renunció en ningún momento al carácter transversal del saber, señalando con anticipación las consecuencias negativas de la especialización que sólo hoy estamos comenzando a advertir. Finalmente, intentó conciliar el carácter autónomo de la naturaleza con una radical confianza en su inteligibilidad, considerando que las interacciones naturales abarcaban también los contenidos humanos en un camino ininterrumpido que va desde lo inerte hasta la conciencia, lo que significa, dándole la vuelta a la idea convencional, sólo una cosa: que no hay humanidad sin naturaleza, pero que tampoco puede haber naturaleza sin humanidad.

Darwin o Humboldt. Se han cumplido dos aniversarios que corresponden a dos maneras de entender a la naturaleza. Con El origen de las especies se desveló para la ciencia el mecanismo oculto de selección que rige el desarrollo de los seres vivos pero, quizá sin quererlo, se inauguró también un modelo de desarrollo construido a partir de la apropiación indiscriminada de los recursos de la naturaleza. El aniversario del autor de Cosmos, que postuló un sistema quizá inane para la ciencia moderna pero cargado de sentido moral e, incluso estético, nos recuerda que existen otros caminos por donde el conocimiento pueda sustituir al interés y el malestar que se desprende del espectáculo de la materia ciega en movimiento —aún no superado por el hombre moderno— pueda dejar paso a la idea de un mundo que contenga a partes iguales a la naturaleza y a la cultura, a lo mudo y a lo consciente.

Escrito en 2009 para El País, este artículo fue publicado

originalmente como parte del libro La arquitectura de la ciudad global:

redes, no-lugares, naturaleza (Biblioteca Nueva, 2011).