De Babel a Dubái

Semper altius. Construir siempre más

alto: tal ha sido la pulsión humana desde que nuestra contradictoria especie

salió de las cavernas, acaso con la vana esperanza de retornar a los árboles.

Incapaces como somos de vivir entre ramas, los hombres hemos aspirado desde entonces

a erigir sucedáneos de la naturaleza cada vez más tozudamente verticales,

desafiando las leyes mecánicas y muchas veces las del mero sentido común por

mor de una contradictoria ambición ascensional. Por ello las torres y los

rascacielos —metáforas del progreso tecnológico, pero también de la desmesura—

están enraizados en nuestro imaginario y forman parte ya de esos ídolos de la

tribu que, aun siendo familiares, no dejan de fascinarnos. Esto quizá explica

el éxito de público que estos días está teniendo en Madrid ‘Torres y

rascacielos. De Babel a Dubái’, una exposición comisariada por Robert Dulau y

Pascal Mory que hasta el próximo 5 de enero albergará CaixaForum en una versión

enriquecida respecto de la muestra que hace unos meses pudo verse en Barcelona,

y que es la cuarta, tras las no menos exitosas dedicadas a Richard Rogers,

Andrea Palladio y Piranesi, dedicadas por este museo a la arquitectura.

El de las torres y rascacielos es, evidentemente, un tema para todos los públicos y, por tanto, el afán pedagógico y la búsqueda de la espectacularidad dan el tono de una exposición que, sin embargo, no renuncia a ordenarse según un riguroso canon temporal. Nada más traspasar el umbral, el visitante se topa así con una maqueta de la Torre de Babel, acompañada de varios óleos y dibujos de desigual calidad que dan cuenta del interés filológico que este asunto despertó en los siglos xvi y xvii, la misma época que alumbró también los primorosos y falaces tratados sobre otra de las míticas arquitecturas bíblicas, el Templo de Salomón, dando pie a un interesante paralelismo que no se recoge en la muestra. Tampoco la iconografía babélica presentada es la más relevante, y se echa en falta, si no el célebre óleo de Brueghel, sí al menos el también famoso grabado de Athanasius Kircher que custodia la biblioteca de la Universidad Complutense. En cualquier caso, esta sala informa al profano del origen de un mito que conviene recordar: los hombres, hartos de vivir dispersos por la faz de la Tierra, se ponen de acuerdo para construir una torre que les acerque al cielo, pero Dios los castiga no sólo derrumbando la torre sino condenándolos a no entenderse, con lo que se quiebra la originaria homogeneidad cultural de la raza humana. Babel parece anticipar, así, nuestra globalización, aunque en sentido inverso.

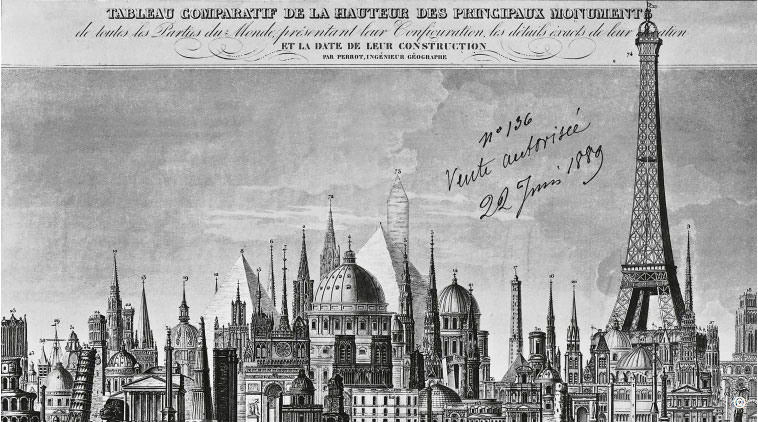

La siguiente sala agavilla documentos de construcciones —pagodas, minaretes, campanarios— que tienen en común sólo su verticalidad, entre los que destaca una serie de bellas maquetas de catedrales góticas acompañada por otra de la Sagrada Familia de Barcelona que se presenta acaso con la idea de sugerir la pervivencia de la tradición de los constructores medievales. Estos prolegómenos funcionan como un gancho que conduce al verdadero meollo de la muestra: la historia del rascacielos como paradigma tipológico de la modernidad. El relato moderno comienza, por supuesto, con la Torre Eiffel, monstruo tecnológico y primer jalón del proceso de contaminaciones arquitectónicas entre Europa y EE UU. Con todo, y pese a su importancia simbólica, el emblema parisino no está bien tratado en la exposición, pues aparte de una mustia maqueta de metal y la archiconocida serie de fotografías que documentan el proceso constructivo del edificio, no se presenta más documentación que la que uno podría recopilar vagabundeando un rato por las tiendas de souvenirs del Barrio Latino.

Desde el poderío de las exposiciones universales parisinas, el relato da un salto hasta EE UU con el propósito de dar cuenta de aquella rivalidad entre Chicago y Nueva York que, a finales del siglo xix, originó los primeros rascacielos en sentido estricto. Pero, como cabalmente explican —aunque no ilustran— los paneles de la muestra, la competencia entre las nuevas babeles del capitalismo nunca hubiera sido posible sin las innovaciones tecnológicas —la electricidad, el ascensor, el acero laminado— que disolvieron la añeja jerarquía entre plantas en esa isotropía vertical que, desde el liminar Home Insurance Building (1885, 42 metros de altura) hasta el Edificio Woolworth (1913, 241 metros), definiría a los rascacielos construidos durante la primavera vertical norteamericana.

Rascacielos de ida y

vuelta

Sin

embargo, el futuro no pertenecía a estas babeles eclécticas que tendrían su

canto de cisne en la pareja excelsa del Edificio Chrysler (1929, 319 metros) y

el Empire State (1931, 381 metros), sino a los experimentos que por aquellos

años estaba llevando a cabo la vanguardia arquitectónica en Europa, y que

habrían de enriquecer el modelo americano tanto con un nuevo, y a la postre

fallido, sentido social, cuanto con una estética transparente, esta sí

perdurable. El mejor ejemplo de esta investigación revolucionaria es acaso el

proyecto de Mies van der Rohe para la Friedrichstrasse en Berlín (1921), con

sus esquinas cristalinas y facetadas, representado en la muestra sólo con una

elegante pero desorientadora maqueta de contexto que no consigue transmitir el

misterio fascinante de los dibujos originales. En esta sala sorprende la

ausencia de cualquier mención a los proyectos verticales de Le Corbusier, y

también a las utopías —por ejemplo, las visiones alpinas de Taut, tan

influyentes en el joven Mies— que anticipan ese concurso vanguardista entre

verticalidad y transparencia que en pocos años sería común a los rascacielos.

La exposición sí da cuenta, por el contrario, de la arquitectura estalinista

que, construida entre las décadas de 1930 y 1950 como némesis de las

construcciones americanas, importó de estas su eclecticismo, con lo que la

tradición de los rascacielos chicagüenses acabó perdurando, como resto

anacrónico, en las cumbres moscovitas.

La época de oro del rascacielos moderno americano —la de los prismas de vidrio inspirados en el Edificio Seagram— tiene, por tanto, su origen en Europa. Sin embargo, fue desde EE UU desde donde se exportó el modelo al resto del mundo. Allí la experimentación dejó pronto paso a la especialización de la mano de grandes firmas que, como SOM —la miesiana Lever House (1952, 92 metros), el esbeltísimo John Hancock Center (1970, 343 metros), la colosal Torre Sears (1973, 442 metros) —, aplicaron innovaciones que pronto se convertirían en lugares comunes. Este proceso de refinamiento tipológico y tecnológico culminó con las Torres Gemelas (1973, 417 metros), cuya inconfundible silueta se añadió, cual capa simbólica, a ese palimpsesto de babeles que, en la década de 1970, era ya Nueva York, alimentando el imaginario de las masas gracias al cine y los cómics. Aunque documenta todos estos edificios, la exposición pasa de puntillas sobre las innovaciones tecnológicas que los hacen relevantes, y muestra sólo algunas fotografías banales de las Torres Gemelas, obviando —quizá con excesivo pudor— las imágenes del atentado y las repercusiones que el derrumbe de esta Babel melliza ha tenido en la política de nuestro tiempo. Tampoco es muy ejemplar el modo en que se trata la influencia del modelo americano en España, pues sólo tres torpes fotografías de la Torre Marítima de Barcelona y de los madrileños Edificio España y Torres Blancas reflejan aquel periodo optimista en el que Sáenz de Oíza construyó su capitalino Banco de Bilbao amalgamando con maestría la tersura de Mies con el organicismo de Wright.

Las Torres Gemelas, símbolo del capitalismo triunfante, lo fueron durante un tiempo también de la incipiente globalización, antes de que su derrumbe coincidiera simbólicamente con la pérdida de pulso de las economías occidentales, desplazándose, de este modo, el semillero de rascacielos a las potencias emergentes, sobre todo las del golfo Pérsico. Con la sala dedicada a la difusión planetaria de los rascacielos, la exposición se cierra sobre sí misma en un bucle que va desde la génesis en Babel hasta el esplendor contemporáneo cerca de Babilonia, presentando un conjunto de edificios que resulta heteróclito tanto por su calidad como por su pertinencia. En este cajón de sastre caben tanto construcciones relevantes por su investigación tipológica y tecnológica —como el Banco de Hong Kong de Norman Foster—, por su lenguaje corporativo —los rascacielos manieristas de César Pelli— o por su irredento carácter utópico —como la torre Nagakin del metabolista Kurokawa—, cuanto ejemplos banales cuya presencia en la muestra no se explica sino por su fácil espectacularidad, como el Edificio Huevo de André Bruyère. Todos ellos, sin embargo, palidecen frente a la ciclópea Burj Khalifa de Dubái con la que se clausura la exposición, representada por una no menos ciclópea maqueta blanca y por una poética fotografía de gran formato que muestra la torre en construcción en mitad de un níveo desierto, todavía sin la aguja que, a 828 metros de altura, acaso está hoy esperando a pinchar no se sabe aún qué nueva burbuja especulativa.

Publicado

originalmente con el título “De Babel a Dubái. El mito vertical, entre el Génesis

y la globalización” en Arquitectura Viva 146 (2012).