Del paradigma poroso al paradigma aislante

La llegada de la modernidad tecnocrática supuso, entre otras cosas, la asunción, que el tiempo ha demostrado perniciosa, de que las variables de diseño podían definirse de manera apodíctica y por tanto cuantificarse. En lo que afecta a lo energético y medioambiental, esta perspectiva asumió como cierta que era posible medir de un modo ‘científico’ los flujos de calor tan variables que son propios de la arquitectura. Apoyado por la nueva maquinaria de climatización, el control científico intentó reducir la complejidad de los flujos de calor para adaptarla al tipo de hipótesis simplistas en los que se basaban los cálculos de transmitancia térmica, aunque al cabo estos se mostraran incapaces de producir un verdadero confort. Este cientificismo acabó desplazando el viejo modelo de la masa térmica y la ventilación natural —el modelo que podemos definir como del ‘paradigma poroso’— por el modelo de la habitación aislada, donde el confort se confió al simple control de la conducción térmica a través de las fachadas mediante el uso de capas y materiales especializados, los llamados materiales ‘aislantes’; todo ello con el telón de fondo del desprecio por la construcción tradicional. El paso del paradigma poroso al aislante fue un tránsito tan rápido como complejo y con unas consecuencias de mucho calado para la arquitectura que estaba por venir; de ahí que convenga repasar su corta pero intensa historia.

Breve historia del

paradigma aislante

El modelo tradicional de la

porosidad basado en la conjugación de la masa/inercia térmicas de los muros con

la ventilación natural, amén del uso de modelos compositivos a un tiempo

tipológicos y termodinámicos, como la disposición de filtros y espacios envolventes,

fue la determinante en edificios de diferente tamaño, uso y condición, y en

diferentes lugares y épocas, por eso puede considerarse un verdadero paradigma

arquitectónico. De condición compleja y flexible, este paradigma no hacía

depender el bienestar del mantenimiento, contra viento y marea, de una

temperatura concreta, sino de la consecución de un rango de temperaturas y

humedades más o menos amplio y variable. Este modo de entender la relación con

el contexto, que consiguió incardinarse con éxito en muchas culturas

materiales, comenzó a tener los días contados en el momento en que la confianza

en las máquinas y la emergencia del cientificismo (las dos caras de la misma

moneda moderna) impusieron un nuevo paradigma en principio mucho más sencillo

de entender y más eficaz: el paradigma del aislamiento térmico.

No está claro el momento en que los arquitectos comenzaron a pensar ‘científicamente’ sobre las prestaciones termodinámicas de sus construcciones. Antes de la modernidad tecnocrática, la tónica general fue dar por hecho que los edificios, construidos con muros de piedra o ladrillo, revestidos con materiales porosos, y dotados de patios, puertas y ventanas que garantizaban la ventilación natural, iban a funcionar bien a la hora de propiciar un ambiente temperado. Tómense como los palacios y caserones de tradición mediterránea, que hasta el siglo XVIII estuvieron dotados de huecos estrechos y profundos, poderosos muros de fábrica y techos altos que conseguían acondicionar el interior durante el verano; elementos combinados a cuyo efecto se sumaba el de los suelos cerámicos que se baldeaban en verano y se cubrían con esteras o alfombras en invierno, del mismo modo en que lo hacían las paredes con tapices y reposteros (dejándose tras ellos los cuadros sin descolgar) para mejorar el aislamiento de las habitaciones. Lo funcional y lo decorativo se combinaban así para generar arquitecturas robustas y al mismo tiempo flexibles que eran capaces de generar un confort relativamente estable a lo largo del año.

El modelo tradicional comenzó a resultar insuficiente a mediados del siglo XIX, cuando la conversión de las academias de arquitectura en escuelas politécnicas, por un lado, el creciente desarrollo de la ciencia por el otro, y finalmente la introducción, por influencia del higienismo, de la nueva cultura del confort, propiciaron una perspectiva que fue cuantitativa por quererse científica y llevó al descrédito de las estrategias tradicionales, que a partir de ese momento se consideraron arbitrarias. En el giro hacia la perspectiva cientificista resultó fundamental la influencia de una ciencia recién inventada: la termodinámica. En 1822, Jean-Baptiste Fourier, en su Théorie analytique de la chaleur, había conseguido dar con una definición cuantitativa del flujo térmico, estableciendo que la conducción del calor a través del espesor de un sólido era proporcional al gradiente de la temperatura, pero de signo opuesto, y dependía de una constante de transmisión. La ecuación de Fourier, sostenida en parte en el trabajo experimental de Jean-Baptiste Biot (que en 1804 había conseguido definir conceptos como el calor específico y la conductividad y emisividad térmicos), anticipó las investigaciones del que cabe considerar el padre de la termodinámica, Sadi Carnot, que, en un tratado escrito en 1824 y titulado Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à developper cette puissance, intentó determinar el máximo rendimiento de una máquina térmica en función de las temperaturas de sus fuentes caliente y fría.

Sadi

Carnot acabó fracasando en su intento, pero sus investigaciones contribuyeron

sobremanera a la cuantificación de los fenómenos termodinámicos. Una

cuantificación que se hizo más precisa gracias al trabajo de otros grandes

científicos, como Lord Kelvin, que en 1848 acuñó el propio concepto de

‘termodinámica’, James Prescott Joule, que en 1843 estableció la equivalencia

entre el calor y el trabajo mecánico, y, finalmente, Rudolf Clausius que,

sosteniéndose en el trabajo de los anteriores, en 1865 enunció y tradujo en

términos matemáticos los dos enunciados fundamentales de la nueva disciplina:

la ley de la conservación de la energía y la, aparentemente contradictoria con

la anterior, ley de la entropía.

Asociado en origen a la búsqueda de la optimización del rendimiento de las máquinas de vapor, el estudio matemático de los flujos de calor pasó a la arquitectura con ocasión de los muchos tratados que, desde comienzos del siglo XIX y sobre todo en el Reino Unido, se publicaron acerca del warming & ventilating, es decir, acerca de la integración en la arquitectura de los nuevos sistemas centralizados de calefacción y de ventilación forzada. Fue el caso de los Practical and Descriptive Essays on the Economy of Fuel and Management of Heat, publicados en 1810 por el ingeniero Robertson Buchanan, que contienen una introducción sobre la naturaleza del calor y su medición a través de la temperatura, amén de su efecto sobre los cuerpos; todo ello con el propósito de simplificar los trazados de la calefacción centralizada a vapor y, en último término, ahorrar combustible. También fue el caso, y aun con mayor ambición, de los Principles of Warming and Ventilating publicados por Thomas Tredgold en 1824 (el mismo año en que Sadi Carnot sacó a la luz su tratado sobre la potencia motriz del fuego), donde, a propósito de la calefacción central, se describieron fenómenos como la conducción, la convección o la radiación del calor. Son dos ejemplos que, al mismo tiempo que apuntan a la idea de que el estudio matemático de la Termodinámica fue una respuesta a los problemas derivados del trabajo práctico de los ingenieros, sugieren que el paradigma del aislamiento en la arquitectura tuvo que ver, desde el principio, con el maquinismo.

Centrado primero en el problema de aislar adecuadamente las tuberías de calefacción centralizada, el estudio de la conducción del calor tardó un tiempo en orientarse a la arquitectura. De hecho, el giro no pudo darse hasta que se hicieron públicos los trabajos de físicos como Jean Claude Eugène Péclet, que en 1841 comenzó a determinar sistemáticamente las conductividades de los materiales más comunes, para buscar, en último término, una especie de piedra filosofal: los materiales aislantes o, como los denominó el propio Péclet, los “corps mauvais conducteurs”. Péclet expuso sus investigaciones en uno de los tratados más completos dedicados al problema de la ventilación y la calefacción publicados durante el siglo XIX, el Traité de la chaleur, cuya tercera edición, de 1860, incluyó un completo apéndice dedicado específicamente al problema de la transmisión térmica. Gracias a los trabajos de Péclet y a los que, tanto en Francia como en el Reino Unido, Alemania y los Estados Unidos, siguieron su estela, el campo para introducir el nuevo paradigma aislante estaba ya preparado para dar sus primeros frutos arquitectónicos.

Uno de los primeros frutos fue modesto, pero muy significativo: la invención de un nuevo tipo de pozo de nieve o nevera descrito en el tratado de Péclet, y que, a diferencia del esquema tradicional enterrado, no dependía del aislamiento procurado por la tierra, sino de la incorporación de una nueva capa aislante. Así funcionaron, por ejemplo, las neveras levantadas en terrenos pantanosos de los Estados Unidos, donde no era posible excavar, y donde, por tanto, las cuevas enterradas tuvieron que dejar paso a una especie de hórreos de madera semienterrados o incluso levantados del suelo. En ellos, el hielo quedaba confinado en un recinto dotado de una fachada hecha con tablones en cuyo interior se disponía una capa de serrín de cierto espesor, cuyo efecto aislante se complementaba en verano con la acción de una cámara ventilada por donde discurría de manera natural el aire ambiente, y en invierno con el aislamiento térmico que procuraba ese mismo aire al quedar confinado y quieto en el interior de dicha cámara.

Sencillo en su concepción, este esquema entroncaba, por un lado, con la estrategia tradicional de combinar el aislamiento térmico con la ventilación natural, y anticipaba, por el otro, la característica configuración de las fachadas contemporáneas dotadas de una hoja aislante y una cámara ventilada. Sin embargo, el inteligente esquema de las neveras de Péclet no consiguió implantarse en la arquitectura de finales del siglo XIX, y, cuando al fin lo hizo en torno a la década de 1930 (es decir, coincidiendo con la eclosión del llamado ‘Estilo Internacional’), el resultado no fue ni por asomo eficaz, al menos desde el punto de vista termodinámico. No lo fue porque la implantación del paradigma aislante pasó por simplificar el problema de la transmisión del calor tal y como se produce en la realidad; de hecho, pasó por reducir la intrincada interconexión que, en la arquitectura, se da casi siempre entre los fenómenos de conducción, radiación y convección térmicos, a los términos, mucho más sencillos de manejar, de la conducción del calor a través de las fachadas.

Las razones de esta sobresimplificación pueden parecer ideológicos, en el sentido de que apuntan a una especie de ética del ahorro que daba prioridad al control de las pérdidas por conducción a través de las fachadas, es decir, a lo que el profesor Kiel Moe, en su estudio sobre el modelo aislante moderno, denomina, glosando a Max Weber, la “ética protestante” del ahorro de energía. Con todo, y más allá de la ideología, parece probable que la prioridad concedida al esquema conductivo y, con ella, la simplificación excesiva del comportamiento termodinámico real de los edificios, tuviera más que ver con un problema práctico: la dificultad de calcular con precisión la interacción entre los fenómenos de conducción, radiación y convección térmicos que se producen en los espacios habitados; un cálculo que ha sido posible, y solo en tiempos recientes, gracias a la potencia de los softwares por elementos finitos. Dicho de otra manera: los ingenieros y arquitectos modernos optaron por estudiar solo la conducción porque era el único fenómeno susceptible de ser calculado con cierto rigor mediante las herramientas matemáticas disponibles y, por tanto, el único susceptible de dar una respuesta al modelo de cálculo que exigía el cientificismo recién implantado en la arquitectura. Aunque decantarse por tal modelo supusiera en rigor renunciar a dar cuenta de la complejidad de los fenómenos termodinámicos. Calcular con precisión, pero a costa de la realidad: toda una paradoja.

¿Edificios como frigoríficos?

La

paradoja, en cualquier caso, fue fructífera. Con la llegada del siglo XX

comenzaron a determinarse los coeficientes de conductividad de los materiales

de construcción más comunes; se estudiaron las composiciones de fachadas más

idóneas a la hora de dificultar la transmisión del calor; y, en paralelo, se

registraron las primeras patentes de materiales aislantes de origen sintético.

Todo ello se tradujo en una serie de estudios inéditos que intentaron

compendiar de manera crítica la nueva técnica. La mayor parte se publicaron en

el ámbito anglosajón durante de las décadas de 1920 y 1930, aunque el más

interesante de estos estudios se hizo en Noruega con el objeto de comparar

empírica y sistemáticamente el rendimiento de 27 tipos de fachada. Con este fin, se testaron materiales muy diversos (desde

los más tradicionales como la madera o el ladrillo hasta los más

contemporáneos, como los bloques de cemento) que se aparejaron en soluciones

con y sin cámara interior de aire (una invención, la de la cámara de aire, que

al parecer fue introducida en Alemania en 1898 para mejorar el aislamiento de

la fachada con dos hojas de ladrillo). Los resultados de la investigación,

publicados en 1924, fueron más o menos los previsibles: en términos de

conducción del calor, las composiciones más eficientes eran las que utilizaban

la madera en dos hojas con cámara interior de aire; las menos, las fachadas con

una sola hoja de bloques de cemento. El estudio apuntaba, sin embargo, a una

conclusión más relevante: aunque las envolturas de madera aislasen mejor a

corto plazo, a medio plazo (es decir, atendiendo a la inercia térmica)

resultaban más ineficientes que las construidas con materiales de mayor

capacidad calorífica, como el ladrillo; de ahí que fuera recomendable balancear

las ventajas del aislamiento térmico con las de la masa y la inercia térmicas.

Que tanto el aislamiento como la inercia térmicos resultan importantes en la arquitectura no deja de ser un lugar común cuyo ‘descubrimiento’ muestra las limitaciones del cientificismo según se estilaba en el periodo heroico de la modernidad. El caso noruego que acaba de comentarse no fue una excepción, pues otros muchos estudios publicados por aquellos mismos años compartieron la misma ingenuidad cientificista. Fue el caso de uno de los tantos artículos dedicados en los Estados Unidos al tema de la transmisión del calor, aparecido en 1938, que advertía de la necesidad de tener en cuenta, además de la conducción térmica, otros factores como la radiación incidente en los edificios y la convección natural que puede producirse en el interior de las cámaras interiores de las fachadas; convección que, como prevenía el estudio, podía llegar a anular el efecto aislante que de por sí tiene el aire en reposo. Muy parecidas a estas fueron también las conclusiones recogidas en las actas de uno de los primeros congresos sobre aislamiento térmico celebrado un años después, donde se afirmó que el estudio sistemático de la conductividad de los materiales y la implantación de estos en las fachadas, tal y como se había hecho sistemáticamente hasta el momento, debía complementarse, para resultar realmente efectivo, con la atención a otros fenómenos como las condensaciones producidas por la humedad, el efecto de la capacidad calorífica de los materiales del edificio y asimismo el efecto poco controlable que, durante ciertos periodos del año, podían tener las instalaciones de aire acondicionado.

Son ejemplos que sugieren una tónica general: en cuanto la confianza ciega en el modelo aislante se matizaba merced a estudios serios sobre el comportamiento real de los edificios, se acababa llegando a conclusiones muy similares a las que habían llegado de un modo intuitivo los constructores tradicionales. Conclusiones que, de nuevo, tenía que ver con el sentido común, como que el efecto aislante de los materiales en la fachada no resultaba por sí mismo capaz de garantizar el confort de los espacios habitados, o como que el problema de la transmisión del calor se producía en realidad en tres niveles interrelacionados: la conducción, la radiación y la convección.

Esta visión más matizada y cabal del problema del aislamiento no consiguió, sin embargo, instalarse en el imaginario de los arquitectos más que excepcionalmente. Es cierto que, desde la década de 1930, existió una corriente moderna de corte higienista que, desde Walter Gropius hasta Richard Neutra, pasando por Le Corbusier, ensayó una aproximación ambiental a la arquitectura. Y es cierto también que, desde finales de esa misma década, fue avanzándose de una manera lenta pero sistemática en la construcción de una idea afinada del confort que, en un par de décadas más, acabó desembocando en el ‘bioclimatismo’ de Olgyay y Givoni para abrir una cantera que aún hoy sigue siendo explorada con provecho. Pero no es menos cierto que la tónica general durante buena parte del siglo XX consistió en mantener el paradigma simplista y cuantitativo del aislamiento térmico. A ello contribuyeron, en primer lugar, las crecientes exigencias técnicas de las normativas, reglamentos y recomendaciones en relación con el aislamiento de los edificios que, desde la década de 1930, comenzaron a implantarse en los países como Alemania, Francia, el Reino Unido o los Estados Unidos. También fue determinante la influencia de la industria, que no dejó de sacar al mercado todo tipo de materiales de condición cuasi milagrosa. De hecho, en 1914 se patentaron en Alemania las primeras fibras de vidrio, cuya capacidad aislante multiplicaba por cuatro o cinco la de los materiales tradicionales como el ladrillo o la piedra; y en la década de 1920 el propio Le Corbusier invirtió importantes sumas de dinero en una fábrica de ladrillos aislantes, los Aéro-Scorie, que la publicidad de la época presentaba como “el material del futuro”, el “material para la vivienda saludable” o “el único material de construcción asequible que consigue un coeficiente de aislamiento casi equivalente al de la madera”.

En el empeño por promover los materiales aislantes ayudó también la generalización de un punto de vista supersticioso en su fe en que el maquinismo podría resolver de una tacada el problema del acondicionamiento de los edificios. El maquinismo influyó de dos modos. En un sentido literal, mediante la incorporación a la arquitectura de los nuevos sistemas de aire acondicionado desarrollados por el estadounidense Carrier desde comienzos del siglo XX, y cuya eficacia y efecto más o menos inmediato hizo creer que el aislamiento térmico podría convertirse en un problema menor. Y en un sentido analógico, mediante la extrapolación a la arquitectura del modelo del frigorífico: un aparato que, junto con el aire acondicionado, comenzó a ser común en los hogares más avanzados de Occidente desde la década de 1940. Kiel Moe afirma, en este sentido, que la influencia del frigorífico en la consolidación del paradigma aislante fue más allá de lo conceptual, en la medida en que tuvo que ver no solo con el desarrollo de nuevos materiales sino también con la difusión de manuales técnicos de aislamiento cuyo modelo era el de los aparatos refrigeradores. Es probable que tal perspectiva sea demasiado aventurada, pero no deja de ser cierto que la idea del edificio como frigorífico nunca ha dejado de tener predicamento entre los arquitectos modernos, sobre todo los más tecnocráticos. De hecho, la metáfora del frigorífico resulta adecuada en proyectos donde el ideal de lo aislante se trasciende a sí mismo para desembocar en el ideal de lo hermético.

Como ya se ha señalado, el paradigma aislante está muy relacionado con la tradición higienista del siglo XIX, cuyo intento de controlar de manera artificial la atmósfera interior de la arquitectura acabó conduciendo a una dicotomía: o bien abrir los edificios generosamente al exterior para asegurar la evacuación del aire contaminado, las llamadas ‘miasmas’; o bien controlar mecánicamente la entrada de aire, volviendo estancas las fachadas. La segunda opción, afín al esquema del frigorífico, no es otra que la del hermetismo moderno, donde el control del aire consiste tanto en su filtración como en su atemperamiento mediante medios exclusivamente mecánicos. Son muchísimos los ejemplos del ideal del hermetismo (basta con buscar un edificio de oficinas cerrado a cal y canto con un muro cortina), pero entre ellos los hay especialmente reveladores. El primero de todos ellos, cronológicamente hablando, es el llamado mur neutralisant, la ‘fachada neutralizadora’ ideada por Le Corbusier en la década de 1920 y en la que confió durante un tiempo la viabilidad de su planteamiento plástico basado en cerramientos de vidrio estancos. Conceptualmente sencillo pero técnicamente inviable, el mur neutralisant estaba compuesto por dos o más hojas de vidrio separadas por una cámara a través de la cual se hacía circular aire climatizado gracias a una bomba de calor, de suerte que, pudiéndose bombear dicho aire a la temperatura necesaria para contrarrestar las pérdidas o ganancias térmicas producidas en cada latitud y estación del año, el sistema garantizaba volvía la forma independiente del clima, y hacía posible, de este modo, la universalidad del lenguaje arquitectónico. “Cada nación construye casas en relación con su propio clima”, escribía al respecto Le Corbusier en 1930, pero “en esta época de interpenetración internacional de las técnicas científicas, yo propongo un solo tipo de construcción para todas las naciones y los climas”.

Por muy atractiva que pudiera parecer a tantos arquitectos modernos preocupados por la viabilidad de su arquitectura de concepción nórdica en climas como el tropical o el ecuatorial, la respiration exacte de Le Corbusier —anticipación torpe de los actuales sistemas Passivhaus— no pudo llegar a ser exacta por cuanto no pudo llegar ni a ser. Pero sus ambiciones se materializaron de otras maneras: por un lado, a través de la vertiginosa implantación de los sistemas de aire acondicionado domésticos que, durante muchas épocas del año, hacen de los edificios una especie de frigoríficos; por el otro, mediante la reinvención ideológica de la visión aislante por parte de teóricos como Reyner Banham que, en la década de 1960, volvieron a aplicar el ideal del hermetismo mecánico a propuestas que en su momento se consideraron visionarias como la Environmental Bubble (una especie de pompa de jabón habitable, tecnificada y aislada del exterior), pero que en realidad entroncaban con el cientificismo de raíz victoriana.

Comoquiera que sea, tanto en su versión pragmática (la del aire acondicionado aliado con el muro cortina) como en su versión más intelectualmente cool (la ‘burbuja’ como símbolo de nuestra época, que diría Sloterdijk), el ideal del hermetismo ha acabado dando todo el protagonismo al aire. El aire mecanizado que se insufla en las cápsulas herméticas en que se ha convertido hoy buena parte de la arquitectura.

El paradigma poroso

A diferencias del modelo del aislamiento, que es

muy reciente y tiende a la homogeneización de la arquitectura, el modelo

termodinámico de la arquitectura pesada y porosa es muy antiguo, amén de muy

variado en su materialización, por cuanto no depende de una limitada gama de

productos industriales —aislamiento térmicos y maquinaria de climatización—,

sino de pocas pero eficaces tácticas que, lejos de parecer congruentes a

primera vista, parecen poco compatibles

entre sí: por un lado, el aprovechamiento de la masa y la inercia térmicas (que

parece apuntar a la idea de cierre del espacio); por el otro, el uso de la

ventilación natural o nocturna (que implica, por fuerza, la noción de

apertura).

Considerada en clave termodinámica, la ligazón entre la masa y la ventilación, resulta, sin embargo, de lo más pertinente, por cuanto hace posible convertir los elementos con masa en verdaderos depósitos térmicos susceptibles de regular con cierta flexibilidad el ambiente de los espacios habitados. Tal puede ser muy apropiado, por ejemplo, un día de verano, en lugares donde la variación térmica entre el día y la noche sea grande: durante la noche, los muros y forjados ceden el calor al aire fresco procedente del exterior, de suerte que, al día siguiente, una vez cerradas las ventanas y vaciados de calor los muros y forjados, estos empiecen a tomarlo de las habitaciones, hasta el momento en que, al final de la tarde, ya llenos de calor los muros y forjados, estos puedan volver a cedérselo al aire fresco de la noche, para cerrar así el ciclo o volverlo a empezar.

En este ciclo, la variación de la temperatura exterior, unida al hecho de que el calor se propague siempre desde foco caliente hasta el frío (del aire al muro o del muro al aire, dependiendo de la temperatura de uno y otro), da pie a una reversibilidad térmica que permite responder de manera flexible a las oscilaciones de temperatura. Este modo flexible de relacionarse con el exterior tanto para atenuar sus condiciones como para aprovecharlas es posible en una arquitectura de muros permeables que, en cierto sentido, ‘respiran’, en la medida en que inhalan y exhalan calor y humedad para enfriar o calentar de manera pasiva los espacios interiores. Una arquitectura que, por su modo de relacionarse con el exterior, tiene bien poco que ver con las estrategias aislantes típicas de la modernidad tecnocrática.

Que tienen poco que ver es algo evidente a poco que se comparen entre sí los modos tradicionales y los tecnocráticos de generar confort. Mientras que el aislamiento moderno lleva —o quiere llevar— a una segregación térmica tajante entre el interior y el exterior, el modelo del muro poroso no renuncia a aprovechar, cuando son beneficiosas, las condiciones de la intemperie (por ejemplo, la temperatura fresca de las noches de verano). Mientras que el modelo moderno pretende aislar de una tacada el interior, confiándolo todo al poder de una membrana especializada para procurar un imposible confort ‘inmediato’ (imposible en la medida en que tal inmediatez ni siquiera puede ser garantizada por las máquinas), el modelo poroso produce un aislamiento progresivo y variable, en el que el tiempo cronológico —no solo el meteorológico— desempeña un papel importante para dar pie a una suerte de confort ‘diferido’. Mientras que el aislamiento moderno se conjuga en los términos de la conducción térmica, el modelo poroso confía por igual en todos los mecanismos de la transmisión del calor: no solo en la conducción ligada al espesor y la materialidad de un cerramiento, sino también en la radiación producida sobre ese cerramiento, y en la convección natural presente tanto en las cámaras interiores de las fachadas como, sobre todo, en los propios espacios habitados. Finalmente, mientras que el modelo del aislamiento prima el material (aislante), el modelo de la porosidad confía tanto en el material (poroso) como en la forma (porosa) de la arquitectura. Por todo lo anterior, el modelo aislante supone la puesta entre paréntesis de las condiciones de la naturaleza, en tanto que el modelo poroso no tiene más remedio que conjugarse con ellas, e implica que los edificios se comporten como verdaderos resonadores naturales.

El modelo poroso basado en el muro que ‘respira’ está presente por igual en la arquitectura culta y en la popular, y es capaz de funcionar con eficacia en climas diversos y de materializar las aspiraciones espaciales de culturas también diversas. De ello dan cumplida cuenta —valgan de momento estos ejemplos muy conocidos y que pueden, mutatis mutandis, extrapolarse a una parte del patrimonio histórico— los palacios islámicos de La Alhambra y la renacentista Villa Rotonda, dos edificios que, sin dejar de estar en localizaciones muy diferentes y tener estilos muy distintos, encajan bien en el esquema de la porosidad termodinámica.

Se ha escrito mucho del estilo y la espacialidad de La Alhambra, pero bastante poco de su comportamiento termodinámico, que es uno de los más eficaces que se ha dado en un edificio tradicional. No está aún claro el uso que tuvieron en verdad los muchos espacios de que constan los palacios granadinos; de hecho, ni siquiera se sabe con certeza si el edificio estuvo habitado todo el año o si, como parece más probable, se concibió más bien para el disfrute estival. Comoquiera que sea, La Alhambra es, termodinámicamente hablando, una construcción diseñada para responder a los rigores del verano gracias a una sabia combinación de masa térmica, ventilación natural y enfriamiento evaporativo: la masa y la inercia térmicos de los muros de las alcobas interiores, embebidas muchas veces en los grandes cubos de la muralla; la ventilación natural que aprovecha la notable bajada de la temperatura que se produce en Granada durante las noches estivales; y el enfriamiento debido a la evaporación del agua que, corriendo por canales a través de los espacios habitados, desemboca en fuentes situadas en los patios y rodeadas muchas veces de vegetación.

Lo termodinámicamente relevante en La Alhambra es que la combinación de estrategias ligadas a la transmisión, la radiación y la convección del calor tiene que ver tanto con la materialidad como con la forma del edificio, ambas porosas. Porosas porque el uso de la tierra, el ladrillo, la piedra y los revocos de yeso hacen que los muros transpiren para regular de manera pasiva la entrada y la salida del aire o el vapor de agua. Y porosas, sobre todo, porque la creación del bienestar en los espacios habitados no se confía a ninguna membrana concebida específicamente con fines aislantes, sino que es el resultado de la acción conjunta y gradual de las diferentes partes que componen el palacio. Así, para que en un día de mucho calor la temperatura de una de salas más grandes y representativas de La Alhambra —pongamos por caso la al-qubba de Dos Hermanas o la del patio de los Arrayanes — se mantenga en el rango de confort (como, de hecho, se mantiene), su espacio debe quedar envuelto por una serie de habitaciones más bajas y sombreadas, que, colocadas de dentro afuera como si fueran filtros térmicos, hacen que el aire ambiente alcance gradualmente la temperatura deseada. En los palacios de La Alhambra no se imponen, de hecho, al movimiento del aire más barreras que los muros principales del edificio; el resto de los elementos porosos (de los pórticos a las simples troneras, pasando por las puertas, las ventanas y las celosías) quedan abiertos. De este modo, el interior no queda aislado; está solo protegido o filtrado por una serie de colchones térmicos cuya disposición se corresponde con la composición formal del edificio, y todo el conjunto propicia el eficaz comportamiento termodinámico de los palacios de La Alhambra.

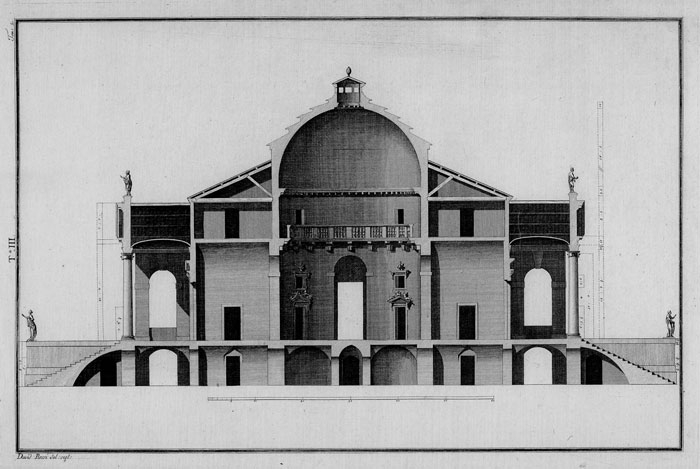

Semejante es la porosidad térmica de la Villa Capra o Villa Rotonda, uno de los símbolos del Renacimiento, construida por Andrea Palladio a las afueras de Vicenza. Sus poderosos muros de fábrica, que conforman tanto las fachadas como las particiones interiores, carecen de cualquier aislamiento más allá del que le puedan proporcionar sus materiales (la piedra, el ladrillo y el revoco de yeso), cuyo coeficiente de conductividad térmica (entre 0,8 y 1,5 W/mK) está muy lejos del de los buenos materiales aislantes como el poliestireno expandido o el propio aire (ambos con 0,026 W/mK). Es cierto que el espesor de los muros ayuda a la hora de acentuar el efecto aislante, pero nunca podrá conseguir por sí solo que el espacio interior esté a una buena temperatura cuando haga mucho frío o calor. Así y todo, la Villa Rotonda resulta ser en buena medida eficiente, y si lo es porque sus muros funcionan menos como membranas aislantes que como almacenes inertes en los que puede depositarse o retirarse el calor en función del momento y la época del año. Tal es posible gracias al aire que, actuando como fluido transportador al que los muros quitan o ceden el calor, se introduce en las habitaciones del edificio en ciertos momentos del día y según las estaciones, merced a una doble ventilación natural: la que proviene, por arriba, de los cuatro pórticos simétricos y orientados a los vientos dominantes; y la que proviene, por abajo, del zócalo sobre el que se levanta la villa, donde el aire tomado del exterior se enfría por contacto con el terreno hasta entrar por una tobera o rosetta abierta en el centro de la rotonda del edificio; una rotonda rematada enfáticamente con una cúpula-exutorio y que está rodeada por el resto de habitaciones de la villa como si fuera el corazón de una porosa estructura de capas, de ‘cebolla termodinámica’.

Acondicionamiento por capas termodinámicas

Tanto La Alhambra como la Villa Capra muestran un

hecho de gran importancia a la hora de entender la arquitectura tradicional

(pero que puede pasar desapercibido, habida cuenta de que la modernidad

aislante y maquinista nos ha adoctrinado en un modo parcial de entender la

relación de la arquitectura con su medio): el hecho de que la composición de un

edificio, desde la traza de la planta o la sección hasta el número, la

orientación y el tamaño de los huecos, tiene un insoslayable trasfondo

termodinámico. Tal trasfondo se explicita muy bien en la organización en forma

de capas superpuestas o “de cebolla” que adoptan muchos edificios

tradicionales, en la que unos espacios van envolviendo a otros para proteger y

aclimatar el ámbito de más valor, el corazón térmico y representativo del

edificio, ya sea la qubba principal,

en el caso de La Alhambra, o la rotonda cupulada, en el de la Villa Rotonda.

A diferencia del modelo aislante moderno, concebido mediante superficies y secciones mínimas de materiales especializados integrados en una fachada, en el modelo poroso de las “capas de cebolla” el acondicionamiento no solo depende del material o el espesor de los muros, sino también del tamaño y disposición de las habitaciones o, más propiamente, del volumen y disposición del aire contenido en ellas; un aire que regala la naturaleza pero que resulta ser uno de los mejores materiales aislantes. La concepción moderna y tecnocrática del aislamiento, centrada en la conducción o transmitancia térmica de las fachadas, lleva a concebir el problema del acondicionamiento de la arquitectura con un vocabulario reducido a dos términos opuestos, el ‘exterior’ y el ‘interior’, entre los que media solo una membrana especializada: es un modelo “de superficie”. Para entender el modelo aislante que es propio de buena parte de la arquitectura tradicional, resulta necesario cambiar de perspectiva: imaginarse un esquema más complejo, un modelo “de profundidad”, donde el interior no sea una realidad dada (producida por la conjunción de una sola membrana aislante y una instalación de aire acondicionado), sino una realidad creada paso a paso, a partir de la yuxtaposición de muros con masa y espacios con aire, de suerte que, a efectos térmicos, más que ‘un interior’, lo que se acaba materializando es un gradiente de interiores con diferentes temperaturas.

Para representarse este modelo de capas se puede acudir, de nuevo, a ejemplos como La Alhambra o a la Villa Rotonda. Los espacios centrales de ambos edificios —los espacios más simbólicos a los que se concede la gracia de estar bien atemperados— están envueltos por una serie de espacios funcional y termodinámicamente auxiliares que, ora dispuestos a la manera de franjas, como en La Alhambra, ora organizados de una manera concéntrica, como en la Villa Rotonda, hacen las veces de eslabones habitados de la cadena aislante que, desde el exterior, conduce gradualmente al núcleo atemperado. De ahí que pueda decirse que el modelo de las “capas de cebolla” que venimos describiendo aquí consista en la combinación inteligente de unos espacios termodinámicamente servidores —los auxiliares que aíslan— y unos espacios termodinámicamente servidos que, no por casualidad, son también los más importantes desde el punto de vista compositivo, funcional y simbólico. Como esta jerarquía pasa por asumir que el acondicionamiento interior se hace paso a paso, no de una tacada, el resultado inevitable es que los espacios estarán mejor o peor atemperados en función de su posición en la cadena del gradiente térmico. Y también que, siguiendo tal graduación, estos espacios funcionarán en mayor o menor medida como espacios servidores o servidos, es decir: peor atemperados y más rigurosamente servidores cuanto más alejados estén del primer eslabón del centro térmico y simbólico del edificio, que es el espacio atemperado y servido por antonomasia.

Aprovechamiento de la masa/inercia térmica combinadas con la ventilación natural, preferentemente la nocturna durante el verano; utilización de filtros climáticos —es decir, de la profundidad como mecanismo de atemperamiento— que puedan dotarse asimismo de valores espaciales y simbólicos; disposición, orientación y dimensionado adecuado de los huecos con vistas a propiciar la permeabilidad sin menoscabo de las prestaciones de masa/inercia térmicas; vinculación de los espacios ‘fuentes’ y ‘sumideros’ de energía por medio de sistemas robustos y eficaces como los patios interiores, con preferencia los dotados de materiales permeables y con presencia de agua; diseño adecuado de la sección para propiciar la estratificación del calor y el tiro convectivo; adecuada relación entre los espacios termodinámicos servidores y servidos; composición mediante la superposición volumétrica de habitaciones, ámbitos y filtros, de suerte que pueda crearse un gradiente progresivo de acondicionamiento; tratamiento adecuado de los revestimientos para que no haya mermas de la permeabilidad de los muros: las estrategias implicadas en el modelo poroso son, en buena medida, estrategias del sentido común. El mismo que, dentro de sus limitaciones fructíferas, tuvo la arquitectura tradicional: el sentido común al que debe seguir aspirando la arquitectura del futuro.