El cuerpo-máquina, la máquina-cuerpo

Foule, crowd,

menschenmassen… ‘masa’: quizá no haya habido otra palabra en la historia de la cultura

moderna que haya producido tanta inquietud y al mismo tiempo se haya querido

ver como cifra del futuro. ‘Masa’, de hecho, es un término esencialmente

moderno cuya historia merece cierta reseña. Se acuñó en su sentido actual por

Edgar Allan Poe en The Man of the Crowd,

un profético cuento publicado en 1840. Llegó después a Europa merced a dos

textos en los que Charles Baudelaire glosó a su manera las percepciones de Poe:

el cuento L’homme des foules (1857) y

el poema Les foules (1868), cuyo tema

compartido es la entrega fatalista del individuo —ese individuo romántico que

creía estar ligado sólo a la naturaleza y a sí mismo— a la multitud informe que

se desparrama por las urbes en su inconsciente velocidad de hormiguero delirante.

Finalmente, desde la literatura, la noción de masa se introdujo en la

filosofía, la antropología y la psicología, para acabar convirtiéndose en un

gran tema moderno.

La aceptación de la ‘masa’ como tema moderno, primero, y su gran popularidad, después, se debe en buena medida a su rápida conversión en un concepto político que daba cuenta de los fenómenos complejos y emergentes de la época. El éxito de la retórica de la masa afectó por igual a los sectores vanguardistas y conservadores de principios del siglo XX, pero sería difícil de explicar sin la influencia de títulos como La psychologie des foules, publicado en 1896, donde Gustave Le Bon planteaba, de una tacada, todo el argumentario que harían suyo los fascistas, los nazis y los comunistas: la masa como entidad dotada de un comportamiento propio, de una ‘psicología’ propia de carácter ‘telúrico’ o ‘primitivo’; la masa como entidad que confiere al individuo apocado el sentimiento de una fuerza invencible y gregaria; la masa como entidad proterva cuya excitabilidad puede manipularse si se utilizan los mecanismos propagandísticos adecuados; la masa, en fin, como entidad poderosa cuya violencia puede dirigirse con el propósito de destruir el marco político y social de la tradición liberal, basado en el equilibrio entre el poder mediado y el poder directo.

No es difícil establecer ciertas concomitancias entre el concepto de masa elaborado a principios de del siglo XX y los populismos contemporáneos. Igual que hoy los populistas de uno y otro signo denuncian a las ‘castas’ dirigentes, y los conservadores de una y otra condición abogan por mantener los sistemas basados en la excelencia tecnocrática, en torno a 1920 los revolucionarios y los liberales pugnaban con el mismo espíritu de fondo pero con palabras distintas: la ‘élite’ en lugar de la casta; la ‘masa’ por el ‘pueblo’ o la ‘gente’.

En los convulsos años que siguieron a la I Guerra Mundial, la terminología de la masa fue especialmente recurrente entre los pensadores liberales que querían contener la revolución con argumentos de distinto peso, pero que, en buena medida, se sostenían en el aristocratismo intelectual. El aristocratismo, por ejemplo, de Ortega y Gasset en La rebelión de las masas, donde se defendía la idea de que, a lo largo de la historia, el proceso de civilización tenía siempre por causa última la potencia formadora que unos pocos —los intelectuales, los políticos creativos, los científicos y los artistas de verdadero talento— sabían imponer a la vulgaridad informe de los pueblos. Esta visión un tanto apocalíptica tendía a adobarse, además, con los argumentos de psicología social de Le Bon, para justificar una imagen nada halagüeña del ‘pueblo’: el pueblo como conjunto heterogéneo e informe de personas guiadas por el instinto —a efectos culturales, verdaderos salvajes— a los que la élite tenía el deber, si no de educar, sí al menos de guiar hacia un propósito racional y elevado. La idea de fondo era que intelectual estaba llamado a dotar a la masa informe de una condición ordenada y viva: era el único capaz de convertirla en un ‘organismo’ dócil.

Lo interesante es que esta imagen negativa de la masa, construida en buena medida por las élites intelectuales, en seguida fue frecuentada también —hasta convertirse en un tópico— por las muchas corrientes revolucionarias que, desde principios del siglo XX y, sobre todo, tras 1914, pugnaban por hacerse con el poder en Europa. Fue el caso de los fascistas italianos, para los que el reto del político moderno era conciliar su capacidad de escuchar directamente la voz del pueblo y de interpretar el mandato inconsciente de la masa, con el deber de llevar a cabo tal mandato imponiéndole de arriba abajo una forma rigurosa a esa foule de quien partía, en último término, su legitimidad. Esto explica, en buena medida, la creatividad con que los fascismos interpretaron los análisis de Le Bon, elaborando con los recursos propagandísticos de éste un verdadero espectáculo donde la masa —signo visible de la voluntad amorfa del pueblo— arropaba unánimemente al líder. Con ello, el protagonismo un tanto ingenuo y admirativo que Poe y Baudelaire habían dado en sus cuentos y poemas a la crowd o foule dio ese salto cuantitativo y cualitativo que Walter Benjamin, con gran astucia, describiría bajo el concepto de “estetización de la política”: la introducción masiva de la estética en el poder que tenía su paralelo en la introducción masiva del poder en la estética, esto es, la “politización del arte”.

La estetización de la política y la politización del arte fue un arma de doble filo que supieron esgrimir con singular maestría los propagandistas nazis. Hitler, en su Mein Kampf, había demostrado su habilidad para apropiarse las lecciones de la psicología de las masas, acrisolándola, con toques nietzscheanos, en un sustrato ideológico compuesto a partes iguales por xenofobia y eugenesia, dos ingredientes mucho más comunes de los que se cree durante aquella época. Fue sobre esta piedra filosofal la que se montó la parafernalia estética del nacismo, cuya expresión más novedosa fueron los montajes en el Zeppelinfeld de Núremberg. Interpretando con descaro la idea romántica de la obra de arte total, Albert Speer y Joseph Goebbels, amén del propio Hitler y el resto de estetas del partido, crearon abrumadoras coreografías que escenificaban la esencial unidad entre las menschenmassen y su carismático líder. Una coreografía filmada con poderosa estética por Leni Riefenstahl, y cuyo propósito era mostrar de un modo inédito hasta entonces cómo las masas, informes e inconscientes, se habían convertido en un único cuerpo jerarquizado y dotado de una sola voluntad. Además, el espectáculo visual dibujado por los decenas de miles de cuerpos ordenados con el mismo e impecable orden de una bandada de pájaros en migración, un banco de peces en lo profundo del mar o las células perfectamente encajadas entre sí de un tejido vivo sugería, mediante la analogía biológica, la idea de que la masa, por fin domesticada, había evolucionado desde los estadios iniciales de caos e individualismo hasta el momento de madurez de un organismo perfectamente organizado en el que el todo era, por supuesto, mucho más que las partes. Y esto gracias a la intuición y a la voluntad de poder del líder.

Utilizar para sus propósitos el ensalmo producido por los cuerpos humanos movidos al unísono no era, sin embargo, un invento de los nazis. Siegfried Kracauer, en 1923, había descrito el atractivo de las figuras corales caligrafiadas por las tiller girls, esas chicas de piernas desnudas cuyos movimiento sincronizados sugerían la emergencia de un nuevo tipo de ornamento, el “ornamento de las masas”, aunque fueron, a la postre, los nazis quienes supieron hipostasiar a la categoría de verdadero espectáculo político lo que hasta el momento había sido un divertimento capitalista. Con todo, antes de que las monumentales coreografías como Zeppelinfeld pudieran siquiera concebirse, y antes incluso de que a los empresarios de los Estados Unidos se les ocurriera la idea de quitarles las faldas a las chicas del cancán para ponerlas a levantar las piernas al unísono o bien ponerlas a nadar con sorprendente congruencia en una piscina —la otra derivada del ornamento de las masas capitalista—, las vanguardias soviéticas habían ensayado maneras inéditas y más radicales de trabajar con la foule. Esa foule que era, a fín de cuentas, el material con que se quería construir la sociedad del futuro. Su propósito, evidentemente, no era educativo ni divulgativo. Si para la burguesía de principios del siglo XX el reto era cómo educar o cuando menos domar a las masas para desactivar su potencial revolucionario, para los soviets que se hicieron con el poder en Rusia en 1917 el reto era —a la manera de los fascistas y después los nazis— encauzar su corriente acelerada e inconsciente para dirigirlas hacia el sentido adecuado del fluir de la historia.

Lo peculiar de la vanguardia soviética fue que este propósito no se tradujo solo en el diseño de escenografías de masas como los que más tarde proliferaron en la plaza Roja de Moscú y más tarde aún perfeccionaron los comunistas chinos y coreanos, sino que se hizo depender de la transformación de la propia esencia del ser humano. Fue aquí donde la utopía biomecánica, son su doble metáfora del cuerpo como máquina y de la máquina como cuerpo, desempeñó un inquietante papel protagonista, para acabar dando a la idea tradicional de masa un sesgo no menos inquietante.

Utopías biomecánicas

Con toda su ambición y violencia, la

transformación política que los soviets llevaron a la práctica palideció frente

a otra transformación, mucho más ambiciosa e irrealizable, que durante un

tiempo acompañó a los proyectos de la vanguardia: la transformación la de la

propia naturaleza del hombre. La realidad de 1918, 1919 o 1920 alentaba el

propósito de los soviets, que, después de haber asesinado al zar y a decenas de

miles de boyardos, de haber aniquilado a los blancos y de haber puesto

literalmente el país patas arriba, se sentían capaces de todo. En un estupendo

libro sobre la Revolución Rusa interpretada a la luz de los chistes de la época,

Ben Lewis recoge una gracia que da cuenta de la sensación que tenían los hombres

y mujeres de aquellos convulsos años en Rusia de que no había más límites en la

realidad que los impuestos por la imaginación política; una sensación que era a

medias de esperanza y a medias de perplejidad. El chiste decía: “Una vieja

campesina visita el zoo de Moscú y, al ver un camello por primera vez en la

vida, exclama: ‘¡Dios mío, mira lo que le han hecho los bolcheviques a ese caballo’.”

Por supuesto, el propósito de los bolcheviques no era tanto transformar a los hombres en camellos, cuanto hacer de ellos instrumentos mucho más poderosos y útiles: verdaderas máquinas. Contra todo pronóstico, en esta ambición maquinolátrica había tanto de cálculo productivista como de ideales salvíficos y religiosos. Siguiendo los dictados de Marx, los nuevos popes de la Revolución habían estigmatizado a la religión como “opio del pueblo”, pero no habían renunciado a los contenidos escatológicos de la doctrina cristiana, que tan interiorizados tenía el hombre común en Rusia. Así, lejos de diluirse, la escatología se adaptó a los tiempos, y en lugar de confiar la redención de los hombres a la gracia divina, comenzó a hacerse depender de los poderes crecientes, inconmensurables, que se esperaba iba a tener la tecnología y la ciencia bolcheviques.

Era la ciencia y la tecnología, en efecto, las que se creía que iban a cubrir los huecos dejados por el cristianismo en retirada, sobre todo los dos fundamentales: la posibilidad de la redención y la vida eterna. Por supuesto, la resurrección no se confiaba a un hipotético juicio final divino, sino a otro juicio más cierto y material: el de la propia Revolución. En este propósito, los soviets del periodo más febril de la Revolución entroncaron con las tesis que unos años antes había presentado el filósofo Nikolái Fiódorov en un libro disparatado pero aun así muy leído, Filosofía de la tarea común (publicado en 1902 y 1913), que propugnaba una suerte de escatología a caballo del cristianismo y la tecnocracia cuyo fin último era la mejora de la especie humana y la resurrección de las personas fallecidas a lo largo de la historia. Lo peculiar de las tesis compartidas por Fiódorov y los soviets del primer —y más idealista— momento revolucionario era que la resurrección que podían ofrecer la ciencia y la tecnocracia no era personal, sino genérica: no salvaba el alma de cada uno, sino a la especie en su conjunto.

Esta creencia en la inmortalidad de la especie a través de su mantenimiento y mejora continuados no era una invención soviética, como tampoco lo era, en rigor, de Fiódorov. Formulada por la biología del siglo XIX y contenida asimismo en la tesis nietzscheana del ‘superhombre’, la convicción de que el sujeto moderno no podía acceder a otra inmortalidad que a la procurada por la intercambiabilidad de los cuerpos (cuerpos repuestos y perfeccionados continuamente) era, a principios del siglo XX, un lugar común. Latía bajo los prejuicios eugenésicos extendidos por la clase media en toda Europa, y latía también bajo la multitud de filosofías que por entonces anticipaban a los atribulados ciudadanos qué cabía esperar a la especie humana tras la Revolución Industrial. Filosofías, por ejemplo, como la presentada en El trabajador, de Ernst Jünger, un ensayo publicado en 1932 pero que da cumplida cuenta del espíritu de aquellos años. Jünger creía que, con la industrialización, los sujetos se habían transformado en meros portadores de experiencias impersonales, y que, por tanto, la noción de individuo como tal ya no tenía sentido, de suerte que, para adaptarse al nuevo contexto, al ser humano no le quedaba más remedio que experimentar una mutación radical: convertirse en una nueva especie de máquina.

Los bolcheviques hubieran suscrito, sin dudarlo, las tesis de Jünger. Sólo convertido en máquina, es decir, en una eficiente y sustituible amalgama de carne y huesos al servicio del sistema tecnológico, el hombre tenía posibilidades de perdurar como especie. De ahí que su lugar natural fuera la fábrica, con la que debía identificarse sin ningún reparo, y que sus aliados fueran los artefactos mecánicos, con los que debía hibridarse sin temor alguno. Hibridarse con el aeroplano, en el mejor de los casos, pero sobre todo con la fresadora y el martillo neumático, máquinas que el obrero transformado por la revolución debía aprender a manejar como un verdadero atleta y que, además, al extender el alcance de su cuerpo, le volvían más poderoso.

En el modelo bolchevique, los medios que el ser humano, en conjunción con el sistema productivo, tenía para perfeccionarse y merecer la poco consoladora vida eterna como especie eran dos: el trabajo y el deporte. Mientras que el trabajo haría del cuerpo humano una pieza más del engranaje de producción industrial, el deporte lo convertiría en un engranaje y le ayudaría a salvar las distancias con la máquina. Lo más parecido a la eficacia y la perfección de un mecanismo era, en este sentido, el atleta; el atleta que, en cuanto ejemplo del perfeccionamiento del cuerpo gracias al entrenamiento (la repetición de los gestos en función del cronómetro), simbolizaba además la posibilidad de trascender las limitaciones de la naturaleza, igual que el obrero estajanovista multiplicaba por cien la producción del trabajador medio. El paralelismo atleta/máquina que tan querido fue a la iconografía soviética (el cuerpo vigoroso como mecanismo perfecto) se tradujo así en el paralelismo atleta/obrero; de hecho, la iconografía del trabajador convertido en deportista acabó siendo una de los más fundamentales, y también más eficaces, de la propaganda revolucionaria.

El perfeccionamiento del cuerpo a través del deporte y el trabajo se quiso ver como un patrimonio de la Revolución, aunque, como tantas cosas en las vanguardias, no constituyera otra cosa que la exacerbación —una vez más— de algunos lugares comunes de principios del siglo XX. En este caso, un lugar común que respondía a otro: la convicción de que el hombre moderno había perdido su vigor (en especial, su vigor sexual) por la influencia nefasta de la vida industrializada, o, como decía un eslogan higienista de aquellos años: “La fábrica y la máquina son los ataúdes de la masculinidad”. En un mundo —como el de la Revolución, pero también como el del capitalismo— en el que la actividad incesante, el movimiento indiscriminado, la energía en definitiva, constituían la virtud más alta, la pérdida de la fuerza suponía casi un pecado. Lo interesante es que la respuesta que dieron los bolcheviques al problema fue un contradictorio salto mortal: buscaron el perfeccionamiento del cuerpo en la misma causa —el trabajo, la fábrica, la relación con la máquina— que, según el tópico de la época, había provocado su debilidad.

Premoniciones cíborgs

En

1912, el entonces conocido escritor francés Octave Uzanne publicó La

Locomotion à travers le temps, les moeurs et l’espace, un libro en

el que afirmaba que, “con sus trenes subterráneos”, el sujeto moderno “es una

mole”, mientras que “con sus automóviles es un antílope, un rayo, una bala de

cañón; y un águila y un albatros con sus aviones”. Por esos mismos años, la

revista francesa Je sais tout sugería la misma idea a través de esquemas

que expresaban el tamaño hipotético que debía tener el ser humano para igualar

los poderes de las máquinas: para andar a la velocidad de una bicicleta, el

peatón debería medir quince metros de altura; para alcanzar la velocidad de un

tren, cincuenta y un metros; y para llegar a la de un automóvil de carreras, la

de la catedral de Notre-Dame. La conclusión era evidente: las máquinas creadas

por la Revolución Industrial no eran una amenaza para el cuerpo humano, sino

una posibilidad extraordinaria para dotarlo de capacidades inauditas. La

técnica había creado un doble mundo de gigantes: el de las máquinas y el de los

hombres potenciados por ellas.

Este mundo de gigantes era precisamente el que el ‘héroe’ de los futuristas italianos primero, y el de los vanguardistas rusos después, estaba dispuesto a asumir dejando atrás cualquier rémora romántica. Un mundo de gigantes donde el ser humano no era ya su feble cuerpo, sino su cuerpo potenciado por el automóvil, el aeroplano o el teléfono; un mundo al que, por supuesto, no le concernían los vuelos gallináceos del sentimentalismo burgués, sino grandes y siempre mayores hazañas.

La noción de la máquina como liberadora del hombre fue una de las grandes rupturas de la época respecto a la tradición inmediata, que siempre había tendido a ver en los artefactos modernos una amenaza, a pesar de las muchas loas a la máquina proferidas durante la Revolución Industrial y a pesar también de las tesis anticipadoras, aunque en realidad muy poco influyentes, que habían planteado filósofos más o menos visionarios como Ernst Kapp, para quien toda artefacto era la proyección de un organismo, o Samuel Butler, para quien las máquinas eran útiles e inevitables prolongaciones del cuerpo humano. Se trataba, en el fondo, de una vuelta de tuerca a la tradición mecanicista, que desde la noción de bête machine del siglo XVII había pasado al homme machine en el XVIII, pero que en el siglo XIX había tenido que batirse en retirada ante la idea romántica de que los organismos y las máquinas eran en esencia distintos. Con el héroe de las vanguardias, el héroe maquinista, se superaba esta aporía, y de paso se pasaba de la imagen del hombre castrado por las máquinas a la del hombre vigorizado por ellas; una imagen que sigue dando coletazos en los debates, aún sin cerrar, acerca de la espinosa condición de ‘lo cíborg’.

En su pretensión de conceder la inmortalidad al trabajador a través de su cuerpo intercambiable, los popes soviéticos adoptaron el discurso del futurismo italiano. Pero lo que en éste había sido sólo una cuestión de estética (los maniquíes electrificados o las instalaciones ‘motorrumoristas’ de Boccioni o Depero), en Rusia tomó formas que, en un primer momento, estuvieron determinadas por una perspectiva muy idealista, incluso lírico. Valga el ejemplo del llamado Letatlin —unas alas semejantes a las de la máquina voladora de Leonardo da Vinci, que concibió el autor del Monumento a la III Internacional para los Ícaros del socialismo y es una de las metáforas visuales más bellas de la emancipación humana— o los inverosímiles volnoviks de Piotr Mutúrich, aparatos sin motor que seguían los principios del movimiento ondulatorio y que algunos pensaban que podrían ser el transporte público del futuro.

Sin embargo, esta biomímesis lírica pronto fue arrumbada por una versión del idealismo maquínico mucho más economicista y politizada, la biomecánica, que entroncaba con el taylorismo y el fordismo en sus versiones más salvajes. La biomecánica iba más allá de la conversión del trabajador en un atleta y de la potenciación del cuerpo a través de los artefactos, para postular la vieja distopía que algunos habían planteado a mediados del siglo XVIII pero que nadie se había atrevido o había podido llevar a cabo hasta los tiempos de la Revolución: hacer del ser humano, literalmente, una máquina.

Las disciplinas de la máquina humana

Poner

las bases para la creación del hombre-máquina o del “hombre del futuro” había

sido uno de los sueños de los poetas y filósofos revolucionarios, pero no fue

hasta principios de la década de 1920 cuando la utopía pasó de verdad al

programa de los soviets gracias a las primeras colaboraciones entre el Vjutemás

(las escuelas estatales de arte y técnica) y el Instituto Central del Trabajo

(TsIT). Fue precisamente el fundador del TsIT, Alekséi Gástev, poeta proletario

en la estela del futurismo, quien inventó el término ‘biomecánica’, aplicado

primero a la psicología del trabajo, antes de que los artistas Nikritin y

Serguéi Luchiskin lo convirtiesen en el fundamento del llamado ‘teatro

proyeccionista’. El libreto de este teatro presuntamente promisorio eran las

llamadas “partituras biomecánicas”, donde se inscribían gestos, movimientos y

sonidos que se ponían en escena con el máximo rigor mediante la repetición extenuante

de ejercicios cotidianos y el abrumador entrenamiento psicológico. La idea era

que, modelados con esta disciplina —de esta ortopedia de los gestos, por así

decir—, los actores serían capaces de encarnar los modelos de la futura

“máquina humana”, es decir, encarnar la alianza entre el ser humano y la

técnica.

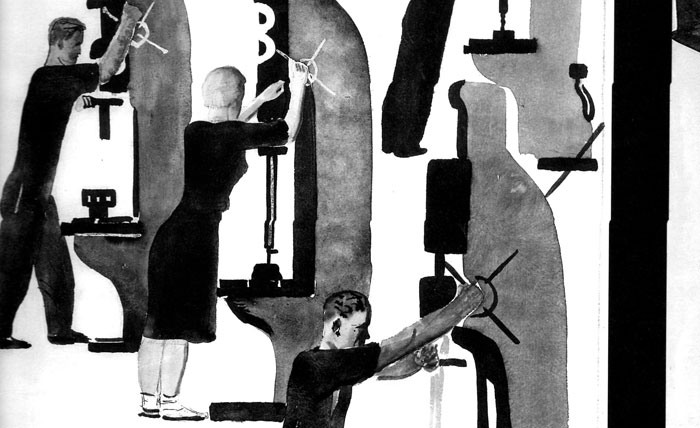

Fue, no obstante, el dramaturgo Vsévolod Meyerhold quien afinaría este programa tan ambicioso en unas obras donde la mecanización actoral se llevaba al extremo sosteniéndose en dos principios esenciales: ‘El cuerpo es una máquina’ y ‘El trabajador es un maquinista’. En su programa, Meyerhold se apoyaba en el conductismo de Ivan Pavlov (que explicaba los comportamientos como una respuesta mecánica a los reflejos condicionados), pero también sacaba partido a las tesis de Gástev y los tayloristas soviéticos, que predicaban la necesidad del entrenamiento gimnástico del obrero para mejorar su productividad. De ahí que el método de Meyerhold acabase siendo una herramienta para convertir al actor en un cuerpo eficiente y productivo cuya conducta no dependía tanto de su voluntad como de su interacción mecánica con los estímulos de su entorno. Todo ello traducido en una gestualidad escalofriantemente rígida, como si los trabajadores del futuro hubieran asumido una máscara de la que ya nunca más podrían prescindir.

Más allá de las delirantes obras de teatro y de los no menos delirantes programas intelectuales que las sostenían, la materialización más atractiva del teatro biomecánico resultaron ser las escenografías constructivistas de artistas como Eisenstein y Popova, formidables pseudoarquitecturas compuestas de engranajes, ruedas, pasarelas y rampas enfáticamente inclinadas que obligaban a los actores a moverse por ellos con virtuosismo de acróbatas. Enjaulados en tales trampas mecánicas, los personajes se entregaban, muchas veces, a una especie de absurdo movimiento perpetuo como el que realiza un hámster en una rueda, aunque, por supuesto, la doctrina revolucionaria no considerara tal caída en el automatismo mecánico-animal una alienación, sino una virtud en toda regla.

Así y todo, las escenografías biomecánicas pronto se demostraron ineficaces, sobre todo si se comparaban con el poder de otro tipo de escenografías mucho más reales: las de la producción industrial, con su escala inmensa y su creciente eficacia. De este modo, la pulsión biomecánica que por un tiempo llevó a las vanguardias rusas a las cotas más absurdas de idealismo, acabó disolviéndose en su propio origen productivista para volver a entroncar con el tema que había dado origen a todo el fenómeno: la mecanización de los cuerpos obreros. ¿No eran, a fin de cuentas, los obreros unos actores mejor entrenados que cualquier intelectual del teatro de Meyerhold? ¿No eran sus gestos, ejecutados con precisión y perfectamente engranados, la mejor expresión de esa coreografía perfecta a la que aspiraban los soviets? El idealismo dejaba paso, así, al estajanovismo de la foule productiva, y se liberaba, por fin, de cualquier rastro de romanticismo individualista para entregarse a la apabullante y perturbadora imagen de la masa-máquina.