El laberinto de los signos. Semiótica y arquitectura hacia 1970

Laberintos, retruécanos, emblemas,

helada y laboriosa nadería,

fue para este jesuita la poesía,

reducida por él a estratagemas.

(J. L. Borges, 1964).

Significante, significado, significatum, semiosis, intérprete, interpretante, representamen, referente, indicio, icono, símbolo, código, sistema, pragmática, retórica, estructura, estructura superficial, estructura profunda, tipología, morfología, sintagma, función, función primaria, función secundaria, semántica, denotación, connotación, signo, sintaxis, gramática, gramática generativa, gramaticalidad, prosemia, piragogia, primera articulación, segunda articulación, doble articulación, monema, competencia, réplica, diferencial, derivación, canal, señal, rumor, figura, sema, réplica, ideolecto, serie, reglas gramaticales, señalizador, indicador, algoritmo, cibernética, redundancia, recursividad, paradigma, intencionalidad, chorema…

Resulta difícil

desentrañar la misteriosa confluencia de constelaciones intelectuales que hizo

que los arquitectos se entregaran a la obsesión por descifrar el campo

semántico de una ciencia bien abstrusa: la semiótica. Una ciencia de «laberintos, retruécanos y

emblemas» que amenazó con convertir la arquitectura en una «helada

y laboriosa nadería»

durante unos años especialmente dados a la inquietud intelectual y a la

inquietud política: los celebrados y convulsos sesenta.

Las dificultades para explicar la extraña simbiosis entre la arquitectura y las teorías del lenguaje comienzan por los escollos que presenta la propia semiótica en cuanto disciplina mestiza y equívoca a la que ni siquiera le cupo el pequeño privilegio de llamarse de una sola manera. Con todo, la verdadera clave de la inquietante incapacidad para definirse a sí misma de una ciencia destinada a entender los procesos de comunicación, está en sus orígenes mestizos: en el hecho de construirse eclécticamente sobre buena parte de las corrientes intelectuales que proliferaron en Occidente desde la época de las vanguardias.

La

semiótica en la Estética y la Teoría de las Artes

En lo que toca al arte y

la estética, la más influyente de tales corrientes fue acaso el ‘formalismo’,

término que comparte con la semiótica y la semiología la vocación de primar la

‘forma’ sobre el ‘contenido’ de la obra de arte. Aunque el formalismo hundía

sus raíces en las teorías del siglo XIX que habían incidido en la disociación

entre la forma y el contenido (el giro lingüístico de Nietzsche, la ‘pura

visibilidad’ de Fiedler, los análisis estéticos de Croce), no podría entenderse

fuera del contexto de las vanguardias artísticas, literarias y filosóficas de

principios del siglo XX, con las que estuvo vinculado de maneras diversas. A

las vanguardias filosóficas, el formalismo se aproximó mediante la obsesión por

los límites del lenguaje de Wittgenstein y el Círculo de Viena. A la crítica

literaria se ligó por medio del énfasis puesto en la función poética merced al

trabajo de personajes como Jakobson. Y a las vanguardias artísticas se acercó

merced a sus propios orígenes estéticos, tanto en la línea purovisibilista-académica

liderada por Wölfflin y enriquecida por el ‘simbolismo’ de Cassirer, cuanto a

línea constructivista-proyectual que a su manera hizo eco de las tesis de

Jakobson.

Desde el principio, el

debate sobre el formalismo se planteó en unos términos lingüísticos que

implicaban ciertas preguntas esenciales: ¿hasta qué punto los lenguajes

artísticos denotan algo fuera de ellos? ¿En qué medida las obras de arte pueden

desligarse de la realidad, ser autorreferenciales y, por tanto, carecer de

contenido? ¿Es posible construir lenguajes replegados sobre sí mismos, con un

espesor y una objetividad que solo a ellos les pertenecieran? Se trataba de

preguntas que, más allá de su complejidad, apuntaban a una doble ruptura. A la

ruptura, por un lado, con el lenguaje normativo y presuntamente universal del

orden clásico, que se vio sustituido por una galaxia de lenguajes dispersos y

en conflicto cuya unidad no podía ser ‘restaurada’. Y a la ruptura, por otro

lado, entre el lenguaje artístico y sus referentes exteriores: una ruptura que

ponía entre paréntesis las funciones políticas que por entonces muchos

coincidían en adjudicar al arte.

Las consecuencias de esta

doble ruptura se sintieron a lo largo del siglo XX y determinaron la recepción

de la semiótica en campos como el arte y la arquitectura. Por lo pronto, dieron

pie a tensiones que tenían mucho de ideológico, y que buena medida emanaban de

la angustia –pronto pura melancolía– por la unidad perdida. Se trataba de una

angustia provocada, sobre todo, por el hecho de que la emergencia de lenguajes

autorreferenciales, lejos de verse a la luz de su potencial emancipador, se

consideró desde el principio como una consecuencia indeseable que solo podría

superarse a través de un nuevo lenguaje integrador: un Lenguaje capaz de

superar la fragmentación. Hacia 1930, la búsqueda de tal lenguaje se afrontó de

dos modos ambiciosos y complementarios. El primero consistió en indagar en los

materiales del propio quehacer artístico: esas líneas, formas y colores

elementales que Kandinsky y Malévich quisieron convertir en el vocabulario

básico de su gramática creativa. El segundo fue encontrarlo en el lenguaje en

sí mismo, un empeño propiciado por el discípulo más aventajado de Roman

Jakobson en Praga, Jan Mukarovsky, cuyo ensayo El arte como hecho semiológico (1936) es clave para la semiología moderna.

En esta obra compleja,

tan citada como apenas leída, Mukarovsky radicalizó el formalismo de su maestro

para reducir el discurso artístico a unos elementos esenciales: las

‘estructuras funcionales’ en las que los significantes estarían gobernados por

un conjunto de relaciones internas sin que su significado o contenido

‘material’, variable a lo largo del tiempo, resultara apenas relevante.

Reduciendo las obras de arte a la condición de sistemas de signos

–quintaesenciándolas en sus dimensiones objetivas–, Mukarovsky no hacía sino

considerar los productos artísticos a la luz de un concepto más amplio y

susceptible de amortiguar el problema de la fragmentación de los lenguajes y

estilos: la estructura del propio lenguaje.

Por supuesto, reescribir

el problema del arte en términos estructuralistas, como quiso Mukarovsky, no

conseguía reducir la pluralidad moderna de los lenguajes artísticos; pero sí

permitía interpretarla en una clave disciplinada y racional, la de la semiología.

En este sentido, puede decirse que la intención de Jakobson y Mukarovsky fue

tan técnica como ideológica, toda vez que su formalismo funcionó como una

poderosa manera de resistirse a ese proceso de politización del arte que

denunciaban por aquellos mismos años personajes como Walter Benjamin. Un

proceso que, en el mundo soviético con el que se midieron una y otra vez

Jakobson y Mukarovsky, había dado pie a ese ‘realismo social’ en el que había

acabado encallando la Revolución. En este contexto, el formalismo sirvió para

legitimar a las vanguardias más transgresoras que querían sostenerse menos en

los contenidos sociales que en la experimentación con los signos en sí mismos.

De modo que la

presuntamente abstracta semiótica tuvo desde el principio un sesgo ideológico

que ya no perdería. Funcionó como un núcleo de resistencia objetiva frente a

los embates del materialismo dialéctico, de igual modo que lo hicieron, cada

una a su manera, otras disciplinas con las que la semiótica compartió parte de

su camino intelectual. Fue el caso de la Fenomenología –revitalizada por

Maurice Merleau-Ponty en una clave tanto estética como política–, de la

Antropología –refundada sobre principios estructuralistas por Claude

Lévi-Strauss–, y también de disciplinas de más difícil taxonomía, como la

Estética de la Información elaborada por Max Bense.

Frente a las teorías

tradicionales de la expresión subjetiva y también frente a las teorías

conservadoras del Realismo social, todas estas disciplinas se preciaban de

tener un origen más o menos científico o, cuando menos, racional. La Estética

de la Información blasonaba de sostenerse en las teorías funcionalistas de

Claude Shannon y en la cibernética de Norbert Wiener; la Fenomenología lo hacía

en el método ‘objetivo’ de Edmund Husserl y en la psicología de la Gestalt; y

tanto la Antropología estructuralista como el formalismo de Mukarovsky

afirmaban venir de una ascendencia aún más añeja, de la que en realidad

descendían todos: la prestigiosa prosapia de los padres de la lingüística

moderna, Ferdinand de Saussure y Charles S. Peirce.

En su Cours de linguistique générale (1916),

Saussure había dado carta de naturaleza a la semiología, ciencia objetiva del

lenguaje cuyo propósito era «estudiar

la vida de los signos en el seno de la vida social» a través de una serie de dicotomías que harían

correr ríos de tinta a lo largo del siglo XX: la dicotomía entre la langue (lengua, sistema de signos) y la parole (habla, manifestación particular

de ese sistema en el acto de comunicación); entre el significante (imagen acústica de un signo) y el significado (concepto mental al que

corresponde dicha imagen); y entre la diacronía

(estudio del lenguaje en su evolución temporal) y la sincronía (su estudio en un determinado momento). Por su parte,

Peirce, había planteado su propia versión de la disciplina en Studies in Logic (1883), donde presentó

la semiosis o proceso de comunicación en una clave menos lingüística que lógica

a partir de una tríada fundamental: el representamen (signo en sí), el objeto

(aquello de lo que el signo da cuenta) y el interpretante (sentido que el signo

produce). Peirce y Saussure erigieron la base sobre la que Ogden y Richards –The Meaning of Meaning (1923)– acabaron

levantando el símbolo trinitario de la semiología: el famoso y reverenciado

triángulo en cuyos vértices se situaban el significante, el significado y el

referente cual si fueran Padre, Hijo y Espíritu Santo.

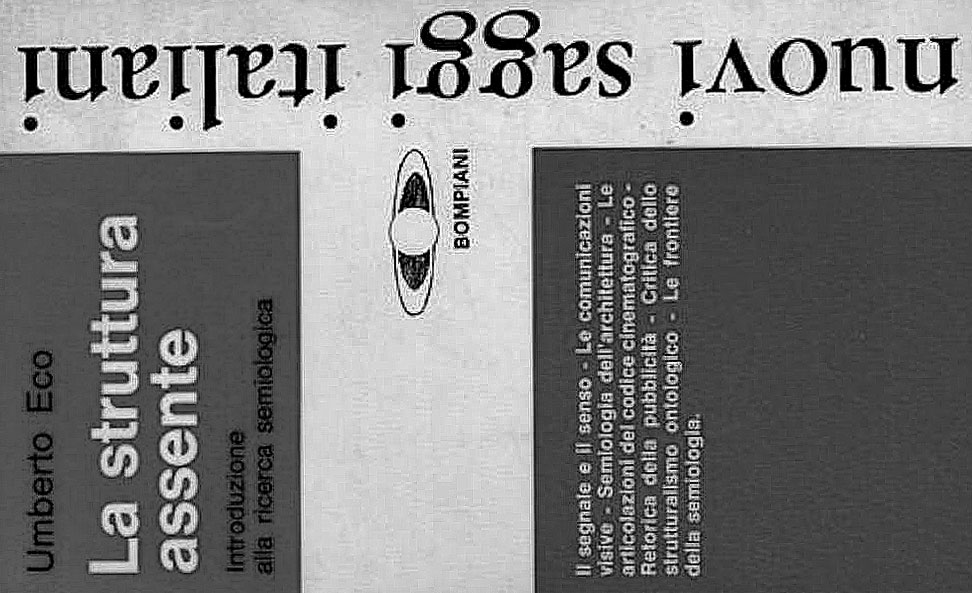

Si la semiología de Saussure fecundó el pensamiento de Jakobson, Mukarovsky y Lévi-Strauss para acabar confundiéndose con el estructuralismo de Barthes, la semiótica positivista de Peirce y Ogden/Richards encontró su manifestación madura en Charles W. Morris y sus Foundations of the Theory of Signs (1938), para acabar adquiriendo unos tintes conductistas –comunicar sirve al cabo para influir en los comportamientos– que no hicieron sino ganar intensidad con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Sistematizadas con gran rigor por Umberto Eco en libros como Opera aperta (1962) y La struttura assente (1968), las tradiciones de la semiología y la semiótica fueron el contrapunto de nuevos enfoques lingüísticos que enriquecieron el debate a costa de volverlo aún más complejo. En especial, los enfoques cuasiplatónicos defendidos por Noam Chomsky en libros como Syntactic Structures (1957), cuyo propósito está menos en dar cuenta de cómo se comunica algo, que en explicar cómo los seres humanos pueden alimentar la creatividad infinita de sus idiomas a partir de un conjunto muy reducido de términos y reglas.

Aventuras

y desventuras de la semiótica arquitectónica

Es cierto que la

complejidad debida a la prosapia variada y a los diferentes modos de

manifestación de la semiología y la semiótica resulta por momentos

inextricable. Pero no es menos cierto que tanto la semiología como la semiótica

comparten en última instancia la vocación de responder a una única cuestión

esencial: ¿cómo y por qué en determinada sociedad algo llega a significar?

A fuer de sencilla, esta

pregunta tiene un alcance casi infinito desde el momento en que casi todo lo

que hacemos los seres humanos puede considerarse como un sistema de signos: un

poema, por supuesto, pero también un mensaje en morse, un cuadro, una escultura,

un edificio o incluso un partido de fútbol. Se trata de una promiscuidad que

explica que la semiótica llegara a verse como una suerte de panacea o piedra

filosofal de las ciencias humanas, un elixir que podía aplicarse al lenguaje

tanto como a la economía, a la alta cultura tanto como a la baja, a las artes

literarias tanto como a las plásticas, toda vez que quintaesenciaba lo que

todas estas manifestaciones simbólicas tenían en común: su vocación de

comunicar algo.

La recepción de la

semiología con el arte no fue accidental, sino todo lo contrario. Como acaba de

verse, las reflexiones radicales sobre los lenguajes artísticos planteadas por

Nietzsche o los purovisibilistas a finales del siglo XIX pronto se trufaron de

semiología por medio de los estudios de Jakobson y Mukarovsky, antes de

enriquecerse en una clave conductual gracias a Charles W. Morris, ya en los

tiempos convulsos que antecedieron a la Segunda Guerra Mundial. Fue

precisamente a partir de 1945 cuando las nuevas ciencias del lenguaje fueron

llamadas a desempeñar un papel importante en el complejo y convulso sistema de

las artes. En primer lugar, porque su vocabulario y métodos resultaron

atractivos –acaso por incomprensibles– para los artistas y teóricos de la

época, habida cuenta de que les procuraban una falsa sensación de manejarse con

rigor. En segundo lugar, porque los empeños cientificistas de la semiótica

atenuaron la melancolía normativa producida por la proliferación de lenguajes

artísticos, herencia incómoda de los tiempos heroicos de Picasso, Kandinsky y

Malévich. En tercer lugar, porque los análisis lingüísticos siguieron

suministrando a los artistas de las segundas vanguardias –como ya había hecho

con los de las primeras– una panoplia de argumentos objetivos que oponer a los

principios, entonces predominantes, del Realismo social. Y finalmente, porque

la semiótica hacía eco al mismo tiempo que explicaba una de las mayores

inquietudes que había traído consigo la sociedad de masas, la comunicación; una

inquietud que se dio tanto como un conflicto entre los contenidos y los medios

utilizados para difundirlos –McLuhan y su ‘The Medium is the Massage’– cuanto como una tensión no resuelta entre la

alta y la baja cultura –Eco y sus Apocalittici

e integrati o Pasolini y sus Scritti

corsari–.

Todo lo anterior vale, en

buena medida, para la arquitectura. Como los artistas, los arquitectos se

fascinaron por el aura cientificista de la semiótica. La vieron también como un

remedio contra la proliferación indiscriminada de lenguajes arquitectónicos. La

utilizaron para resistirse a los programas de corte sociológico y político y

resignificar el debilitado núcleo disciplinar de la arquitectura. Y recurrieron

a ella, finalmente, como una herramienta literal de comunicación, para romper

los límites entre alta y la baja cultura. Como en todos estos empeños latían

los intereses, conflictos y frustraciones de la arquitectura, no es

descabellado afirmar que de lo que realmente habló la semiótica arquitectónica

no fue de significantes, significados y estructuras profundas, sino de la

propia disciplina o, por decirlo de un modo más poético pero también más

preciso: del ‘estado de ánimo’ de los arquitectos circa 1960.

Era este un estado de

ánimo que se debía a muchos factores ambientales, pero que en el fondo era el

resultado del malestar creciente con respecto a tres conceptos ligados con la

construcción de ‘lo moderno’: la función, la historia y la cultura. Malestar

con la función, en la medida en que podía reducir el proceso de creación

arquitectónica a un mero algoritmo para vincular los usos con las formas.

Malestar con la historia, por su tendencia a explicar la arquitectura no por

sus principios intrínsecos, sino por su mutabilidad a lo largo del tiempo, en

cuanto desarrollo inevitable que acababa culminando en la ‘modernidad’. Y

malestar con la cultura, por cuanto esta no conseguía superar la oposición

entre el mundo de lo sofisticado y lo vulgar, entre la creación intrínseca y el

simple kitsch. En 1961 Karl Popper

había advertido de la ‘miseria del historicismo’, y su atinada expresión no

deja de valer para los otros dos conceptos coetáneos, de suerte que podría

decirse que los arquitectos circa

1960 tenían que habérselas no solo con la miseria del historicismo, sino

también con otras dos miserias no menos miserables: la del funcionalismo y la

del culturalismo.

En relación con ellas, la

semiótica se quiso ver como una suerte de panacea. Panacea para el

funcionalismo, porque la consideración de los edificios como «totalidades simbólicas» que expresan una compleja

realidad social y cultural hacía caer en el descrédito, por simplista, el viejo

lema de la ‘forma sigue a la función’: un aviso para quienes, desde los tiempos

de Hannes Meyer y los productivistas soviéticos, habían querido convertir la

arquitectura en puro cálculo de necesidades. Panacea para el historicismo,

porque, a diferencia de la visión evolutiva o diacrónica –de corte vertical–,

la perspectiva de la semiología y el estructuralismo incidía en los lados

sincrónicos de la arquitectura: en el corte horizontal que permitía relacionar

unos edificios con otros en el marco de la misma época y hacía posible hablar

menos de cambios que de permanencias. Y panacea, en fin, para el culturalismo,

porque la semiótica como de los signos arquitectónicos no hacía distingos entre

alta y la baja cultura, sino que las asimilaba a la naturaleza compartida por

ambas en cuanto actos de comunicación: unos actos que, por otro lado, debían

entenderse en el nuevo contexto de los mass

media.

Estas tres miserias no

acababan de cerrar el círculo vicioso que se pretendía romper con la semiótica,

pues todas ellas implicaban una cuarta, no menos influyente: la miseria de la

heteronomía, de la subordinación de la arquitectura. El funcionalismo implicaba

subordinación toda vez que se supeditaba a los directrices de la sociología y

la economía, a la planificación del ingeniero social. El historicismo suponía

subordinación en la medida en que impedía hablar de los edificios en cuanto

objetos arquitectónicos en sí mismos: estructuras formales que se debían a

ciertas estrategias sincrónicas de composición. Y, finalmente, el culturalismo

comportaba subordinación, por cuanto diluía lo específico de la disciplina en

el maremágnum informe de manifestaciones literarias, artísticas y filosóficas

de cada periodo.

También aquí la semiótica

se quiso ver como una milagrosa panacea. Al sostener que quien ‘habla’ en la

comunicación arquitectónica no son las épocas ni los autores sino las obras en

sí mismas, ponía frenos a los excesos del culturalismo y el historicismo, pero

sobre todo del funcionalismo. La idea fundamental era que, más allá de los usos

a los que debía por fuerza atender, la arquitectura –como cualquier acto de

comunicación– transmitía significados, y que para hacerlo disponía –como

cualquier arte riguroso– de un lenguaje propio que sostenía al cabo su

autonomía disciplinar. De ahí que la posibilidad del lenguaje arquitectónico

pronto se acabara confundiendo con la posibilidad de la propia arquitectura.

Este énfasis en el

lenguaje como garante de la autonomía disciplinar no dejaba, por supuesto, de

tener precedentes. Desde el origen de la tradición occidental, los arquitectos

ensayaron analogías lingüísticas, ya fuera prohijando la retórica clásica, ya inspirándose

en nuevas ciencias como la botánica y la biología. La importancia de la

tradición de la analogía lingüística explica que se convirtiera en el asidero

de los primeros teóricos que intentaron extrapolar los principios semióticos a

la arquitectura, como John Summerson, que, en The classical language of architecture (1963) no solo describió de

una manera sintética las leyes de la gramática clasicista sino que intentó

también dar cuenta de las reglas compositivas que había tras el lenguaje

moderno.

Con todo, las

perspectivas como las de Summerson –capaz de moverse con soltura y amenidad a

lo largo de largos periodos históricos– no fueron muy habituales. En su lugar,

comenzaron a proliferar esos empeños sesudos y farragosos que acabarían

convirtiéndose en seña de la semiótica arquitectónica y que se midieron, sobre

todo, por su ambición. La ambición, por ejemplo, de Giovanni Klaus Koenig,

autor de Analisi del linguaggio

architettonico (1964), una obra pionera que reinterpreta algunas de las

ideas defendidas por Umberto Eco en Opera

aperta (1962) y cuya tesis principal es que la arquitectura es un sistema

de signos que promueve comportamientos, es decir, determinados modos de

habitar. No menos ambicioso fue Christian Norberg-Schulz en Intentions in Architecture (1963), una

obra que describió los aspectos perceptivos y simbólicos de la arquitectura

merced a una exploración omnívora de referencias: la semiótica, por supuesto,

pero también del formalismo de Wölfflin, el análisis estructural de Sedlmayr,

los estudios gestálticos de Brunswick, la psicología de la infancia de Piaget,

la fenomenología de Merleay-Ponty y el existencialismo de Heidegger.

El eclecticismo que

ensaya Norberg-Schulz es seña también de otro de los pioneros de la apropiación

semiótica de la arquitectura, Niels Lunig Prak, autor de The language of architecture: a contribution to architectural history (1968).

Se trata, en su caso, de un eclecticismo que, si bien debe entenderse en el

contexto de vindicación de la arquitectura como disciplina, es de hecho una

solución de compromiso. Compromiso entre las aportaciones de la semiótica (la

arquitectura como sistema de signos) y las del formalismo purovibilista en la

línea de Wölfflin y Frankl (arquitectura como forma). Compromiso entre la

autonomía disciplinar (búsqueda de un lenguaje específico) y el funcionalismo

(los edificios como expresión de los valores sociales). Y compromiso, finalmente,

entre un análisis estructural que se centra en las continuidades temporales y

un análisis histórico que prefiere dar cuenta de los cambios. En el libro de

Prak, este difícil equilibrio se hace depender de un método de análisis

imperfecto que da cuenta del lenguaje arquitectónico a través de ciertas

constantes formales, y que da crédito a una tesis tomada de la fenomenología:

que los edificios son siempre escenarios para la vida humana.

No es casualidad que la

expresión ‘escenario de la vida humana’ que maneja Prak esté también entre las

preferidas de Aldo Rossi, autor de uno de los libros en los que la influencia

de la semiótica resultó más fructífera: L’architettura

della città (1966). Para Rossi, no hay diferencias de calado entre la

arquitectura y la ciudad: ambas se pertenecen, pues están modeladas por una

misma voluntad simbólica que opera a lo largo del tiempo. En este contexto, el

reto es pensar los dos tiempos que competen a la ciudad-arquitectura: el tiempo

de la estructura fija y el tiempo de las formas mudables, el tiempo de la

sincronía que compete a la semiótica y se explicita en los tipos

arquitectónicos, y el de la diacronía que es propia de la historia y atañe a la

morfología urbana. Este compromiso entre dos tiempos y dos disciplinas tiene

por objeto último desligar la arquitectura del funcionalismo para convertirla

en una suerte de ciencia que debe interpretarse y plantearse de acuerdo con su

propio lenguaje de formas.

Rossi, así, quiebra la

oposición entre la sincronía estructuralista y la diacronía histórica para

afirmar la autonomía de la arquitectura. Semejante es la actitud del pendant de Rossi en estos afanes

teóricos, Robert Venturi, autor del magistral Complexity and Contradiction in Architecture (1966). Para Venturi,

si la complejidad asume el caos de la vida en lugar de disolverlo por mor de

una exacta pero imposible coherencia de la forma con la función, la

contradicción expresa los conflictos ínsitos a la realidad y, por tanto, a la

arquitectura. En este afán de ‘devolver la arquitectura a la vida’, el autor

construye un singular método cuyo carácter es estético y crítico, pero también

semiótico, pues se centra en la forma por encima del contenido, y contempla los

edificios como objetos de los cuales puede aprenderse más allá de los límites

temporales. De manera que, para Venturi, la historia acaba siendo la tradición

viva que, en su riqueza y variedad, ofrece al arquitecto contemporáneo una

suerte de inmensa e inclusiva caja de herramientas.

Diferente en cuanto a su

propósito pero no por ello menos semiótica es la segunda obra maestra que

Venturi escribió junto a Denise Scott Brown y Steven Izenour: Learning from Las Vegas (1972). Como en Complexity, el reconocimiento del poder transformador de la vida

humana es la premisa de Learning,

pero en esta obra el interés pasa de la forma al signo, es decir, se centra en

el poder simbólico de la arquitectura desde las teorías, tan influyentes en

aquellos años, de la comunicación. En este contexto, la tradición que interesa

no es tanto la de la arquitectura culta cuanto la de la arquitectura vulgar

ejemplificada en la ordinariez fructíferas de Las Vegas y sintetizada en las

dos maneras célebres con que, a juicio de los autores, podrían transmitirse los

significados arquitectónicos: el ‘edificio pato’ de la arquitectura parlante

moderna, y el ‘cobertizo decorado’ posmoderno, donde la comunicación se separa

intencionadamente de la función.

Las obras de Rossi,

Venturi y Scott Brown fueron sin duda las más influyentes de todas las

inspiradas por el sueño dogmático de la semiótica. Y lo fueron, precisamente,

por no haber caído nunca en la tentación de hacer de la arquitectura una

rigurosa ciencia semiótica. No fue el caso de otros teóricos de fuste que

prosiguieron la línea abierta por Koenig, Norberg-Schulz y Prak, como Renato de

Fusco, autor fascinado por la nueva ciencia hasta el punto de fundar en Nápoles

Op. cit., una revista destinada a propalar

las tesis de la semiótica arquitectónica. Aunque en este empeño le acompañaron

teóricos como Maria Luisa Scalvini, la mayor aportación de De Fusco fue

personal, y se tradujo en un libro muy influyente: Architettura come mass medium (1967). En él, De Fusco reconocía el

problema de encontrar un código compartido por los arquitectos y el resto de la

sociedad, y hacía depender este empeño de la resolución de un problema

complejo: saber qué comunica en realidad la arquitectura. Para afrontarlo, el

autor conjuga el vocabulario saussuriano con el formalismo de Schmarsow, para

acabar declarando que el significante y el significado arquitectónicos son,

respectivamente, el espacio externo y el interno. Una solución de compromiso

que, si bien tranquilizaba a todos –por ligarse a la tradición formalista–, en

el fondo no convencía a nadie.

Fue precisamente para

responder a este tipo de preguntas con difícil respuesta que Charles Jencks y

George Baird publicaron Meaning in

Architecture (1969), una suerte de manual de hipertextos formado por

artículos en los que teóricos de fuste –Dorfles, Choay, Norberg-Schulz,

Rykwert, Colquhoun, Van Eyck, Banham, Frampton y Broadbent, entre otros–

comentaban los textos de los demás. Aunque la estructura organizada un tanto

azarosamente y la libertad concedida a los participantes propiciaban el debate

a costa de la claridad –Meaning es en

rigor una farragosa Babel semiótica–, el libro no dejaba de tener virtudes. No

solo en lo que toca a la voluntad –nunca cumplida del todo– de desentrañar la

inextricable selva de la semiótica arquitectónica, sino también por su vocación

omnívora y su compromiso por comprender las maneras en las que el medio (environment) influye tanto en la

emisión como en la recepción de los mensajes arquitectónicos. De ahí que Meaning in Architecture fuera

considerado, si no ya como el manifiesto a tiempo real de la semiótica

arquitectónica, sí como su manifiesto tardío.

Es cierto que la

prolijidad babélica exhibida por Meaning

in Architecture sirvió para mostrar la seriedad con que muchos teóricos se

habían tomado sus investigaciones semióticas. Pero también puso en evidencia

sus insuficiencias y contradicciones internas, amén de su notoria tendencia a

la verbosidad. Las insuficiencias y contradicciones fueron detectadas muy

pronto: tanto las que tenían que ver con los límites de la analogía semiótica

cuanto las que apuntaban a sus implícitas tomas de postura ideológicas. Si las

primeras se relacionaban con la pregunta planteada por De Fusco sobre qué

transmitía la arquitectura en cuanto sistema de signos), las segundas atañían a

la cuestión de que hasta qué punto el giro lingüístico, que tan fructífero

había sido para las Ciencias Sociales, no se había traducido más que en

inoperancia arquitectónica. Inoperancia que si, para críticos como Mario

Gandelsonas, bloqueaba los instrumentos reales de la disciplina a la hora de

transformar la realidad, para Manfredo Tafuri no era sino una de las formas de

regresión con que los arquitectos se enfrentaban al hecho de que en rigor poco

podían hacer para cambiar la infraestructura social y económica.

Todas estas críticas –pronto acompañadas por el mentís absoluto a la semiótica como instrumento propiciador de la banalidad posmoderna– contrastan con otras aportaciones más conciliadoras y que además tuvieron la virtud –bien rara por entonces– de la claridad. Aportaciones como las de Umberto Eco en La struttura assente (1968), un libro en el que, siguiendo el hilo de Koenig, delimitaba el marco en que era posible la semiótica arquitectónica. El punto de partida de Eco es el hecho de que la arquitectura desafíe a la semiótica, habida cuenta de que los edificios «no comunican sino funcionan». Esto quiere decir que los posibles usos asociados a la arquitectura (entrar, pasar, sentarse, subir, asomarse) funcionan desde el principio como significados que predisponen a la función. Ahora bien, las funciones arquitectónicas solo tienen sentido en el marco complejo de las expectativas sociales y disciplinares que van variando a lo largo del tiempo; de ahí que el problema del significado arquitectónico deba entenderse en relación con la historia: si el significado atañe a la forma física que no cambia, la historia tiene que ver con la mutación de los marcos de convenio que permiten la interpretación. Por eso, el arquitecto debe moverse siempre con un pie en lo diacrónico –la historia que, con “su vitalidad voraz, vacía y llena las formas”– y lo sincrónico –la estabilidad del referente– a la hora de inventar las nuevas retóricas que le permitan resignificar las viejas formas y significar las nuevas fuera de lo previsible. Es decir, para abrir nuevos universos de significado. Una tesis que, sin dejar de ser rigurosamente semiótica, acercaba a un lingüista como Eco a las visiones operativas de un Rossi o un Venturi.

La

semiótica arquitectónica en España

Con Koenig,

Norberg-Schulz, De Fusco, Rossi, Venturi, Jencks y Eco, la semiótica

arquitectónica en Europa siguió caminos unas veces concurrentes y solapados y

otras veces alejados, cuando no enfrentados entre sí. Algo semejante, aunque

replicado a pequeña escala, ocurrió con la semiótica arquitectónica en España,

donde la irrupción de los temas lingüísticos se dio de modos diversos y

cruzados. Más allá de los contactos personales que es difícil rastrear, es

posible que la primera manifestación de los afanes semióticos se diera a través

del Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid fundado en 1966 y en cuyos

seminarios artísticos la fascinación por la informática se conjugó con el

interés por disciplinas nuevas como la cibernética, introducida a través de la Estética de la información de Max Bense.

Bense es, precisamente,

uno de los hilos que ligan estos primeros intereses por el arte cibernético con

el ingente trabajo llevado a cabo por teóricos tan abiertos al

internacionalismo como Simón Marchán, introductor en España –entre tantas

cosas– de los estudios de estética semiótica a través de su doble faceta de

traductor y crítico. Como traductor, Marchán colaboró con ‘Comunicación Serie

B’, el sello editorial de Alberto Corazón en el que vieron la luz los grandes

textos de las nuevas disciplinas: no solo la ya citada Estética de la información de Bense (1972) y el no menos influyente

Arte y semiología, de Jan Mukarovsky

(1972) –ambos traducidos y prologados por Marchán–, sino también otros clásicos

como Elementos de Semiología de

Roland Barthes (1970) y La significación

y lo significativo de Charles W. Morris (1974). Marchán compaginó esta

labor editorial con la publicación de numerosas reseñas y ensayos sobre libros

y temas de semiología –valgan como muestra su reseña de Opera aperta (1969) y sus textos “La crisis semántica de las artes

plásticas” (1970) y “La obra de arte y el estructuralismo” (1970)–; un trabajo

cuyo objetivo en el fondo era superar los determinismos impuestos por el

Realismo social y el conductismo, y que se completaría con la publicación de Del arte objetual al arte de concepto

(1972), libro marcado por la impronta de la semiótica y la fenomenología, que

ha sido fundamental en la evolución del arte español de estos últimos cincuenta

años.

Los caminos abiertos a la

estética semiótica por Simón Marchán fueron complementados, en el ámbito de la

teoría literaria, por textos liminares como Ensayo

semiológico de sistemas literarios (1972), de Antonio Prieto, y, más tarde

–y ya en el ámbito de la Semiótica de la cultura– por un discípulo de Umberto

Eco, Jorge Lozano. Ceñidas fundamentalmente a Madrid, estas exploraciones

tuvieron sobre todo que ver con el arte y la cultura, de manera que es

necesario dar cuenta del otro foco semiológico de la España de aquellos años,

Barcelona, para tratar en particular el asunto que aquí nos ocupa: la semiótica

arquitectónica.

En Barcelona, Lumen y

Seix Barral había publicado los textos de Barthes (Ensayos críticos, 1967) y, sobre todo, de Eco, desde Obra abierta (1965) hasta La estructura ausente (1972). Tanto esta

pionera labor editorial impulsada por Esther Tusquets como los intensos

intercambios culturales que venían dándose entre Cataluña e Italia desde la

década de 1950, propiciaron que la introducción de la semiótica a través de

Barcelona viniera sobre todo de la mano de autores italianos. No solo en lo que

toca a la teoría literaria y a la semiótica stricto

sensu; también en lo que concierne a la semiótica arquitectónica, que se

inspiró en buena medida en los textos publicados en la revista Op. cit. por De Fusco y Scalvini.

Es en este contexto

plagado de referencias cruzadas en el que aparece una figura fundamental, Tomás

Llorens, por entonces profesor de Estética en la Universidad Politécnica de

Valencia. Formado como abogado y filósofo, Llorens organizó para el Colegio de

Arquitectos de aquella ciudad encuentros en los que participaron intelectuales

de gran relevancia, como Maldonado, Dorfles y De Fusco. Estos contactos

personales, unidos a los que Llorens mantenía en Barcelona con figuras como

Bohigas, Solà-Morales y Rubert de Ventós, auspiciaron la organización de un

acto convocado por el Colegio de Arquitectos de Cataluña y que acabaría

dirigiendo el propio Llorens: el llamado Symposium de Castelldefels. Un acto

celebrado entre el 14 y el 18 de marzo de 1972 con un pompa internacional

entonces rara en España y que tendría al cabo la extraña condición de ser a un

tiempo la partida de bautismo de la semiótica arquitectónica en España y su

acta de defunción.

Partida de bautismo

porque el Symposium hizo que los arquitectos españoles con intereses teóricos

–que entonces eran muchos más que ahora– convirtieran la semiótica en una de

sus inquietudes, como había pasado con los profesionales de otros lugares de Europa.

Pero también acta de defunción porque la influencia del Symposium se dio a

través de Arquitectura, historia y teoría

de los signos, el libro editado por Llorens a partir de los materiales

producidos en Castelldefels, que no salió a la luz hasta 1974, fecha en la que

las inquietudes semióticas comenzaban a apagarse, consumidas acaso por su

propia y pantragruélica verbosidad.

Las referencias más

claras de Llorens a la hora de organizar el simposio y estructurar el

libro-secuela fueron dos: el volumen Meaning

in Architecture y los simposios de Birmingham y Porthsmouth dedicados a la

metodología del diseño y celebrados, respectivamente, en 1965 y 1967. Partiendo

de tales referencias, se planteó una estructural coral cuyo mayor atractivo era

la multiplicidad de visiones y los nombres propios que las sostenían. En efecto:

ayudado por Helio Piñón, Llorens logró que asistieran a Castelldefels y

escribieran en el libro no solo los miembros de la intelligentsia arquitectónica de la Barcelona de aquellos años

–Bohigas, Rubert de Ventós, Cirici– y algunos contactos personales de Llorens

como el arquitecto portugués Nuno Portas, sino también una de las mayores

representantes de la línea dura de la semiótica arquitectónica –la ya citada

Scalvini–, amén de el inspirador de Meaning

–Jencks–, dos conferenciantes del Simposio de Portsmouth –Broadbent y Juan

Pablo Bonta–, un representante de la HfG de Ulm –Martin Krampen– y un conjunto

de nombres de prestigio ligados de diversas maneras a los afanes semióticos:

Françoise Choay –intérprete de la semiología de Barthes–, David Carter –director

de la revista Environment and Behavior–,

Alan Colquhoun –interesado por la tipología y participante en Meaning–, Stephen Tagg –especialista en

psicología del entorn– y, finalmente, el siempre intelectualmente inquieto

Peter Eisenman, por entonces menos derridiano que chomskiano.

Pertinente en el sentido

de que la semiótica no era una escuela sino una inquietud, esta estructura

coral tenía la virtud de la pluralidad y el defecto de la dispersión.

Consciente de ello, Llorens planteó una organización tripartita –‘Crítica de la

crítica semiótica’, ‘Estructuras profundas y reglas transformacionales en

arquitectura’, ‘El análisis del significado arquitectónico’– y de condición

abierta, que estaría alimentada por ponencias y, sobre todo, mesas redondas;

pero al mismo tiempo procuró orientar el simposio planteando a los

participantes temas que daban cuenta de los problemas a los que la semiótica

arquitectónica se enfrentaba por entonces: la semiótica como presunta

alternativa a la historia; la frustración producida por el hecho de que los

afanes semióticos no se hubieran sustanciado en resultados operativos; la

posibilidad de incorporar al diseño las aportaciones de la lingüística que

trascendían la semiótica, como la gramática generativa de Chomsky; y en

especial la voluntad de conseguir un consenso teórico en relación con la

terminología, métodos y horizontes de la semiótica arquitectónica.

Como era de prever, los

modos de abordar estas cuestiones fueran tantas como los participantes, aunque

esto no impida agruparlos, si no en familias, sí en actitudes frente a la

semiótica. La línea dura que creía en los poderes de la semiótica sobre la historia,

parecía tener clara la terminología, y pensaba que la relación entre la teoría

y la práctica era posible, estuvo representada por Bonta, Broadbent, Portas,

Canter/Tagg, Krampen, Cirici y, por supuesto, Scalvini. Si Bonta mostró las

maneras en el que los métodos semióticos podía traducirse en formas concretas a

partir del diseño de un juego de ajedrez, Broadbent se aplicó a mostrar la

posibilidad de extrapolar las estructuras profundas de Chomsky a la

arquitectura, y Portas ensayó un ejercicio de semiótica urbanística, en tanto

que Scalvini planteó un riguroso método para leer semióticamente la

arquitectura, y Eisenman habló de la «estructura profunda dual de la arquitectura». Por su parte, Canter/Tagg,

Krampen y Cirici se aplicaron en desarrollar brillantes pero a la postre incomprensibles discursos,

repletos de diagramas y tablas, cuyo objetivo era, respectivamente, clasificar

empíricamente los aspectos de los edificios, introducir la psicolingüística en

la arquitectura y analizar con métodos semiológicos al gótico catalán.

Su postura no fue, por

supuesto, la única del Symposium. Desde el debate inicial, los impulsos

desaforadamente teóricos de esta línea dura fueron contrarrestados por quienes

optaron por la moderación, la suspensión del juicio o, simplemente, el

escepticismo. Así, en su sobresaliente ensayo, Colquhoun advertía de las

dificultades de desligar la historia de la semiótica; Bohigas denunciaba la

inoperancia de la semiología y optaba por una visión más empírica y ambiental;

y Rubert de Ventós, en una de las aportaciones más brillantes del libro, rompía

una lanza en favor de una de las bestias negras de la semiótica, la sociología.

Una sensibilidad semejante mostraron Chales Jencks en su inteligente ensayo

sobre la semiótica en el marco de la tradición retórica de la arquitectura y

Rafael Moneo en sus agudas intervenciones como moderador de una de las mesas,

siempre del lado del sentido común arquitectónico.

Planteado en estos

términos, el Symposium no podía ser más ambicioso, aunque –por mucho que

Llorens se preocupara por su estructura, y por mucho que se aplicara en

escribir el benemérito texto-resumen con que culmina el libro–, fue

precisamente la ambición de contar con la mayor cantidad de perspectivas

posibles y de tratar todos los temas pendientes y candentes de la semiótica, la

que hizo que el acto y el libro resultantes acabaran adoleciendo de la

prolijidad y la falta de concreción que a aquellas alturas eran ya un rasgo

consustancial a los debates semióticos. El hecho no dejó de ser advertido por

quienes dieron cuenta del acto y del libro, como Ignasi de Solà-Morales, que en

una reseña de 1974 apreciaba el ingente esfuerzo de Llorens pero denunciaba el

Symposium por su «carácter

sintomático de la confusión –Babel lingüística en no pocos casos– de la

situación actual».

Solà-Morales no dejaba de tener razón, sobre todo porque, pese a los posteriores empeños de Llorens y Piñón al calor de Arquitecturas Bis, la semiótica arquitectónica –como ya se temían los propios semiólogos– nunca produjo resultados operativos de calado: sirvió, más bien, como necesario pero incómodo sostén intelectual de la posmodernidad. Arquitectura, teoría y signos constituye, de todos modos, un documento extraordinario de su época, toda vez que sus defectos resultan ser en rigor sus virtudes, al reflejar con precisión lo caleidoscópica y abstrusa que llegó a ser la semiótica arquitectónica. Un verdadero laberinto de signos cuyos retruécanos y emblemas tanto nos cuesta hoy desentrañar. [1]

[1] En relación con el carácter

laberíntico de la semiótica y en general de los debates teóricos de la

arquitectura de las décadas de 1960 y 1970 no me resista a transcribir la nota

personal remitida por Simón Marchán con ocasión de la lectura del manuscrito de

este texto (4 enero 2021): «Querido

Eduardo:/ He leído con mucho agrado tu ensayo. Me ha interesado mucho (…)

En el ámbito general, el debate se introduce en unos momentos dominados por

el irracionalismo o “el asalto a la razón”, que diría Lukács –en esto no le

faltaba razón– y, por otro, en de un “contenidismo”

insoportable, en el que, como sucede ahora con la situación cultural y sobre

todo artística (minorías, identidades, nuevas religiones laicas, ecologías,

covid y lo que quieras)— todos los gatos son pardos. Frente al

sociologismo vulgar, la reivindicación en la diferenciación antropológica de

las actividades humanas y sus exteriorizaciones; frente a los totalitarismos

ideológicos, políticos o artísticos, la reivindicación de unas mínimas

especificidades en las actividades humanas. Esto es: la diferenciación

subjetivo-objetiva como conquista de la autonomía de los sujetos en la

Ilustración, la conciliación entre el sujeto transcendental y el empírico como

aspiración permanente. ¿Utopías? Puesto que la historia tanto se balancea hasta

un lado o hacia otro... ¡Para qué seguir, Eduardo!... / En realidad, el debate

sobre la Semiótica en la Arquitectura se produce en unos momentos en los que se

vivía en Europa el apogeo del retorno a la disciplina de la Tendenza

italiana, mientras que la transposición literal a la arquitectura pendía

de un modo desmesurado y literal de la semiótica en las teorías del lenguaje

propiamente dicho y estaba muy alejada de lo que entonces ya se denominaba

‘comunicación visual’ (actual Cultura visual), más vinculada a la imagen de la

cultura popular y al Pop Art. Por eso creo que si era fructífero en las

artes visuales por la presencia de las imágenes, en la arquitectura venía muy

forzado y encorsetado. Eso es lo que pude deducir y aprender en el curso que

impartí en la ETSAM, donde evidentemente me dejé llevar de la moda del momento

y te diré que, si se intentaba aplicar de un modo literal a la arquitectura,

siempre me pareció decepcionante, forzado e inapropiado. Por eso me interesaban

más las observaciones dispersas (zersträute)

de Umberto Eco que los planteamientos sistemáticos en la teoría de la

arquitectura. En realidad, corrigiendo siempre las pulsiones lingüísticas, los

lenguajes naturales, quien mejor la abordaba era Robert Venturi en los análisis

sobre Las Vegas, y, ya en menor medida o de un modo más forzado, en Complejidad y Contradicción. Desde esta

óptica, era una teoría que se entendía mejor desde la cultura del ‘pop’ que

desde la seriedad disciplinar de la arquitectura. ¿Cómo le iba a gustar a

Moneo? ¿Cómo no estar al día por parte de los catalanes? En aquellos momentos,

Barcelona era Barcelona ya que Madrid era un poblacho manchego…/ En el mundo exterior, tenía más sentido en la

Cultura del ‘pop art’ que en el Minimalismo y, por supuesto, las categorías

venían como anillo al dedo al Postmodernism.

Aunque a la manera americana, si bien Charles Jecnks lo banalizara todo hasta

la irritación, como en la actualidad sucede con cualquier ‘manera’ en la

"arquitectura del espectáculo” de los arquitectos-estrella. En este

sentido, la Wirkungsgeschichte de la

semiótica de la arquitectura, si la tomamos con relajo, está siendo mucho más

interesante en la actualidad que en su momento. ¡Tema de investigación de cara

a cualquier futuro! Creo, por tanto, que no conviene circunscribirse al momento

en que se producía, atrapada como estaba entre las obsesiones metodológicas de

la ciencia y la tecnología —otro asunto interesante de aquellos años— y la

obsesión en las formalizaciones frente al intuicionismo barato, que no al

impresionismo sensible, de los subjetivismos del momento. Por lo demás, como te decía, era inseparable

de la cultura de la imagen popular y del ‘pop’. Ahí estribaba la desmesura, si

es que no el error, de los años setenta. Hablé de esto tiempo después con Tomás

Llorens y, sobre todo, con Ignasi Solà-Morales. En

fin, un mundo…/ Un fuerte abrazo, Simón».