El mito de lo mediterráneo

El Sur es menos un punto cardinal

que una idea. Una idea tan rica como contradictoria que ha servido para dar

salida a ciertos anhelos de las sociedades modernas, como la búsqueda de lo

esencial y lo ingenuo o la vindicación de las presuntas verdades de la tierra.

El Sur es, además, una idea creada desde la distancia, es decir, construida

sobre todo por gentes ajenas al sol, para quienes el mundo perdido de lo

clásico se asoció con lo meridional, y lo meridional se vinculó con Italia,

para acabar ligándose a otro término más amplio: el ‘Mediterráneo’.

La historia de la invención moderna del Mediterráneo es conocida. Durante mucho tiempo, el grand tour, frecuentado sobre todo por artistas y aficionados ingleses, aseguró que la savia del clasicismo siguiera fluyendo de Italia al resto de Europa. Después, un alemán, Winckelmann, comenzó a difundir la especie de que Italia no era sino el sucedáneo de otra cultura más valiosa, la griega; doctrina que intentó enmendar Goethe, otro germano que, buscando la belleza clásica, se había topado en sus viajes por Nápoles y Sicilia con una belleza de otro orden, la popular, presente en construcciones sencillas y blancas con tejados planos, ventanas sin cristales y terrazas en las que la gente se sentaba al sol como si estuviera en un «paraíso homérico». Fue la misma belleza que persiguieron otros filósofos y literatos alemanes, desde Schopenhauer hasta Adorno, pasando por Nietzsche o Benjamin.

La construcción del Mediterráneo tuvo, por supuesto, su lado arquitectónico. Siguiendo a Goethe, Schinkel sintió el ensalmo de Nápoles, sobre todo de Capri, y halló en esta isla salvaje y al mismo tiempo civilizada la evidencia de una arquitectura sencilla, primigenia y poderosa. Schinkel fue el primero de la larga serie de arquitectos germanoparlantes del siglo xix seducidos por el Mediterráneo, entre ellos Semper, Olbrich, y en especial Hoffmann, que dejó constancia de su viaje a Capri de 1896 en un artículo donde asoció la arquitectura de isla con cubiertas planas y sencillas maclas de volúmenes puros, es decir, con las características que más tarde vindicarían los arquitectos modernos.

En rigor, lo que buscaban en ‘lo mediterráneo’ los arquitectos del siglo XIX y los modernos fue lo mismo: como mucho, un clasicismo esencializado y ajeno a los ‘estilos históricos’ de las academias; y, como poco, una arquitectura popular, espontánea, atemporal, y susceptible, por ello, de tomarse como modelo. Un cóctel ideológico y estético al que no quisieron resistirse, por supuesto, quienes habían hecho suyo el programa propuesto por Le Corbusier de crear una alianza mediterránea —una entente latine— para contrarrestar el tirón de la modernidad centroeuropea.

Así lo quisieron, en España, tanto Fernando García Mercadal —autor de estudios sobre arquitectura popular y mediterránea— como, sobre todo, Josep Lluís Sert, quien, a través de la revista AC y de un puñado de obras construidas en Cataluña, ensayó la fertilización entre el lenguaje moderno y la tradición popular de la casa levantina. Todo ello, por cierto, con el telón de fondo ideológico de esa reivindicación de lo ‘mediterráneo’ o lo ‘latino’ que, desde la década de 1920, venía operándose en Francia, Italia y España de la mano de fascistas, nacionalistas o, simplemente, pensadores castizos.

Una

muestra ‘in media res’

La historia de la construcción de

lo mediterráneo es, pues, larga y compleja; y de esta premisa debe partir

cualquier crítica de la muestra ‘Imaginando la casa mediterránea. Italia y

España en los años 50’, comisariada por el profesor Antonio Pizza y presentada

en el Museo ICO de Madrid. La crítica no estriba tanto en el tema elegido ni en

el modo en que, en general, se aborda; está en el hecho de que, presentada in

media res —sin alusión ninguna a la historia previa—, la exposición puede

sugerir la idea equivocada de que ‘mediterranizar’ la arquitectura fue un

proyecto madurado en la década de 1950 por autores como Gio Ponti o José

Antonio Coderch, cuando en realidad estos autores —que no son, ni mucho menos,

todos los implicados en el fenómeno— constituyen, más bien, el canto de cisne

de una tradición cuyas ideas fuerza se habían ido forjando desde la década de

1920, al menos, y cuyo desarrollo se había interrumpido por la Guerra Civil y

la ii Guerra Mundial.

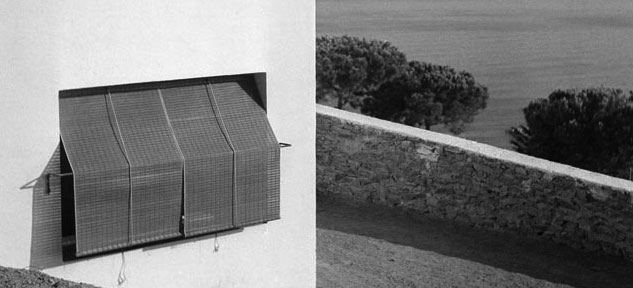

La omisión no se debe al desconocimiento —Pizza es especialista en Sert y la arquitectura mediterránea—, sino a una decisión metodológica que se ha revelado poco afortunada. Por lo demás, Pizza y su equipo se han desenvuelto brillantemente a la hora de clasificar y presentar el material, en su mayor parte dibujos originales y reproducciones de la revista Domus, que se acompañan con libros, maquetas y algunas fotografías de gran formato —como la espectacular de los azulejos de la casa en Posillipo de Luigi Cosenza y Bernard Rudofsky—, a los que se suman esas bellísimas ventanas virtuales al Mediterráneo que —gran acierto del diseñador de la exposición, Enrique Granell— rompen de manera poética la cuarta pared y van jalonando el recorrido expositivo.

Este recorrido por la casa mediterránea de los años 1950 quiere ser temático, aunque la impresión que tiene el visitante es la de acercarse, en rigor, a una serie corta de grandes protagonistas. El primero de ellos es Gio Ponti, editor de la revista Domus y ‘padre ‘de la segunda oleada de ‘mediterranización’ de la arquitectura moderna. La colección de dibujos de Ponti, en apariencia naífs pero cuidadosamente concebidos, es de lo mejor de la muestra, y la admiración que producen se refuerza con el encanto de los croquis y planos a cargo de otro de los grandes protagonistas de la muestra, Bernard Rudofsky, un vienés fascinado —como antaño Goethe, Schinkel, Semper o Hoffmann— por la arquitectura popular de Capri, y que, tras colaborar con Ponti y Cosenza, acabaría embarcándose tiempo después en la muestra y libro que le harían, por un tiempo, célebre: ‘Architecture without Architects’.

Organizado en torno a la revista Domus y liderado por Ponti, Cosenza y Rudofsky —amén de por otro renovador del ideario moderno, Alberto Sartoris—, el grupo italiano influyó notablemente en la España de los primeros años 1950; una España volcada, en parte, hacia un proceso de renovación que le acabaría devolviendo, si bien tímidamente, al panorama internacional.

En este proceso de renovación, desempeñó un papel fundamental José Antonio Coderch, corresponsal en España de Domus y comisario de un celebrado, sorprendente y sesgado montaje de tema vernáculo para la ix Trienal de Milán de 1951, además de ser el arquitecto de un conjunto excepcional de obras que, a la postre, terminan condicionando la visión de lo ‘mediterráneo’ que se presenta en la exposición. Del Coderch mediterráneo se muestra casi todo: sus esbozos, planos, fotografías y artículos de Domus, y, por supuesto, también ese modesto pero célebre croquis en el que el arquitecto catalán tomó nota de los árboles, las piedras y las vistas donde habría de construir la Casa Ugalde, quizá la obra maestra del ‘mediterranismo’ de los años 1950.

La exposición se completa dando cuenta de otros temas más o menos previsibles —Ibiza, Cadaqués—, así como de una lista heterogénea de autores que, en mayor o menor medida y con mayor o menor fortuna, compartieron la obsesión mediterránea de Coderch, como Correa y Milà, Bohigas & Martorell o Bonet Castellana. Esta información se completa con la contenida en el catálogo de la muestra, un volumen coral y riguroso en el que, sin embargo, vuelve a echarse de menos una introducción, siquiera breve, sobre el larguísimo y espinoso asunto de la construcción histórica de lo mediterráneo en la arquitectura.

¿Fue el ‘mediterranismo’ de los años 1950 una invención de Domus y Coderch o bien el resurgir de la tradición levantina que había propiciado Sert veinte años antes? ¿Llegó a convertirse ‘lo mediterráneo’ en un estilo o fue sólo cuestión de ideología e incluso de propaganda? ¿Qué huellas dejó en la arquitectura de hoy? Son preguntas que la exposición no responde, pero que ayuda, sin duda, a plantear.