El sueño de Diderot. La ideología mecanicista en la arquitectura

Cuando en

1698 un pavoroso incendio prende en Londres y acaba con muchas obras de arte

valiosas, Leibniz confiesa a su corresponsal en aquella ciudad, Thomas Burnet,

que la destrucción de los lienzos de Holbein le causa, ¡quién lo duda!, una

gran pena, pero que esta no puede compararse con la que le produce la

desaparición de cualquier máquina, por modesta que sea: un molino, un telar y,

sobre todo, un reloj. Perdida en el limbo de las curiosidades históricas, la

declaración de Leibniz da cumplida cuenta del tono intelectual de la época y

demuestra que a principios del siglo XVIII el mecanicismo de Descartes era un

lugar común. Por entonces, la de la máquina era ya una metáfora cultural de

gran alcance que abrazaba la física y la medicina, la doctrina política y la

teoría del arte, y que alcanzaba incluso a ciencias tan abstrusas como la

teología y la arquitectura.

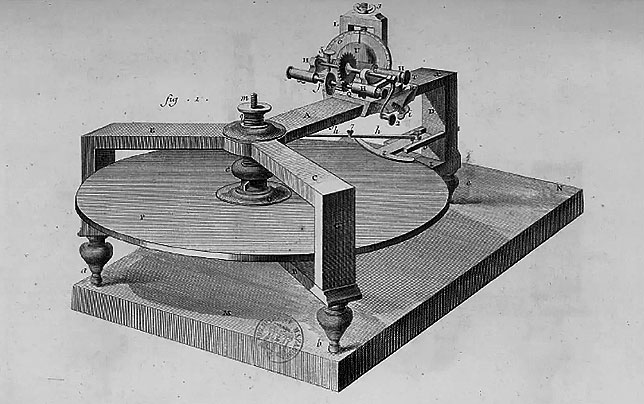

En el trasvase ideológico de los principios mecanicistas a la arquitectura desempeñó un papel fundamental la Encyclopédie de Diderot y D’Alembert. Con objetividad serena y optimista, sus láminas mostraban los útiles y procesos propios de los ‘oficios mecánicos’ con el propósito de dignificar, mediante su representación idealizada, la tecnología artesanal. Pero más importante que la puesta en valor de los oficios era el ideal epistemológico que las láminas enciclopédicas traslucían. El taller del tornero, la fragua o el molino harinero aparecían en ellas como juguetes grandes formados por postes de madera, ruedas dentadas o cables: ingenios que, por supuesto, no tenían nada que ver con las ciclópeas máquinas que surgirían con la Revolución Industrial (esas, por ejemplo, que engullen al Charlot de Tiempos modernos), sino con mecanismos de escala humana que mediaban entre un sencillo gesto y la producción de un efecto mayor. Roland Barthes los ha descrito con precisión: “El obrero que teje punto de malla (…) sentado frente al teclado de una enorme máquina de madera, produce una gasa extremadamente fina como si tocase música; en otro lugar (…) una muchacha sentada sobre un banco da vueltas a una manija con una mano mientras que la otra descansa dulcemente sobre la rodilla. No se puede tener una idea más simple de la técnica.”

El ideal de composición por partes

Es

cierto: no se puede tener una idea más simple de la técnica. Pero no hay que

engañarse. A fuer de simples, las máquinas de la Encyclopédie respondían a un ideal epistemológico muy ambicioso

basado en nociones como la claridad, la legibilidad y la composición por

partes, y que había sido desarrollado por Descartes un siglo antes. De hecho,

lo que las máquinas enciclopédicas sugerían avant

la lettre era ese principio que tanta fortuna haría en el Movimiento

Moderno y que Eugène Freyssinet sintetizaría en un ingenuo eslogan: “Las

máquinas nunca mienten”.

En efecto, como señala Barthes, lo que sorprende en la representación de las

máquinas de L’Encyclopédie es su

“ausencia de secreto”: no hay en ellas “ningún lugar escondido que oculte

mágicamente la energía, como ocurre en nuestras máquinas modernas”, sino que

presentan una energía mediada por el hombre que transforma la materia en un

objeto a través de un recorrido causal perfectamente inteligible. Es el caso de

la lámina que desentraña un molino harinero, en cuya sección se ve al grano

transformarse de etapa en etapa hasta convertirse en harina, o la

correspondiente a la máquina de hacer medias, esa que, según Diderot, “se puede

mirar con un solo y único razonamiento cuya conclusión sería la fabricación de

la obra, puesto que entre sus partes reina una dependencia tan grande que

suprimir una sola o alterar la forma de aquellos que se creen menos importantes

sería dañar todo el mecanismo”.

Cuando Diderot escribía “mirar con un solo y único razonamiento cuya conclusión sería la fabricación de la obra” no estaba enunciando, sin más, una metáfora; estaba expresando un principio epistemológico basado en el ideal de legibilidad, según el cual los objetos debían mostrarse según una estética de la desnudez, descomponiéndose sin ofrecer resistencia “a los ojos de la vista ni a los ojos de la mente”. En este contexto, ‘ver’ resultaba un sinónimo de ‘comprender’, y los objetos resultaban inteligibles (sinceros) por partida doble: porque el ojo podía reconocer cada una de sus partes y entendía cómo se imbricaban unas en las otras, y porque el compuesto expresaba a través de su forma la función y los materiales con que estaba hecho.

Estos ideales de claridad en la presentación de las partes, y de inteligibilidad de su función y construcción, influyeron en la teoría de la arquitectura. Siguiendo a Claude Perrault, tratados como los de Jean François Blondel (Cours d’architecture, 1771) o Jean-Baptiste Rondelet (Art de Bâtir, 1802) se harían pronto eco, especialmente en sus grabados, del ideal de sinceridad constructiva. Otros textos de carácter más especulativo que práctico, como los de los abates Laugier y Lodoli, resonaron con las tesis enciclopedistas de una manera aún más evidente. Mientras que Lodoli propuso eliminar de los edificios aquellas partes que careciesen de propósito funcional o que dependiesen de la ocultación y el engaño perceptivo, de manera que la arquitectura pudiera llegar a ser una “ciencia intelectual y práctica dirigida a establecer racionalmente el buen uso y la proporción de los artefactos, y a conocer con la experiencia la naturaleza de los materiales que los componen”, Marc-Antoine Laugier en su Essai sur l’architecture —un libro publicado en 1752 y del que se hicieron eco los círculos enciclopedistas— postuló “una arquitectura purificada por la razón” cuyas partes se dispondrían con claridad y conveniencia “de manera que si se quitase un solo elemento del edificio, todo el orden del conjunto quedaría deshecho”.

Con todo, y por mucho que se vistiera con los ropajes de mecanicismo, la afirmación de que la totalidad del edificio dependía del equilibrio armónico entre sus partes no suponía un avance significativo respecto a las viejas teorías organicistas del clasicismo (en especial la concinnitas albertiana), ni tampoco suponía ir mucho más allá de las tesis de Claude Perrault, quien, un siglo antes, había propuesto extender la metáfora del reloj a la arquitectura para que esta, como cualquier otra máquina, pudiera ‘componerse’ a partir de principios racionales. Para entender en su justa medida la influencia del ideal mecanicista en la teoría de la arquitectura de la época, debe revisarse la propia noción de ‘composición’, pues lo cierto es que, a mediados del siglo XVIII, esta había comenzado a perder sus connotaciones artísticas y rutinarias en favor de un sentido nuevo.

Los matices que introdujo la ideología mecanicista en la idea de la composición arquitectónica no fueron muchos, pero tuvieron calado. Frente a la noción tradicional, que aludía a la organización de un conjunto a la luz de un concetto impuesto desde ‘fuera’ por el arquitecto, la composición mecanicista pretendía explicar el objeto o el edificio desde ‘dentro’, del mismo modo en que máquinas daban cuenta de su función a través de su estructura visible. Así, en tanto que ‘compuestos’, máquinas y edificios resultaban legibles y hallaban su razón en la manera en que sus partes se relacionaban entre sí para cumplir un propósito. El artículo ‘Composé’ de la Encyclopédie explica bien la idea, refiriéndose no en balde a un reloj: “Para conocer la esencia de un compuesto no basta con conocer esta o aquella pieza. El que ve todas las piezas montadas en un reloj, ignora su esencia si desconoce cómo las piezas se ajustan e influyen las unas en las otras; del mismo modo, aquel que ve el reloj funcionando ignora su esencia si nadie le ha enseñado cuáles son las diferentes partes que lo componen. Es, pues, en estas dos cosas —conocer las características de las partes y sus combinaciones— en lo que consiste la razón de ser de un compuesto.”

Además del reloj, Fornay —el autor de esta entrada— ponía como ejemplos de ‘compuestos’ el molino harinero y el cuerpo de un animal. Nada hubiera impedido que añadiese a la lista los edificios, pues también estos se trataban como compuestos, es decir, como totalidades formadas por partes y estructura, y relacionadas con una función. Lo cierto es que enriquecer el concepto de ‘compuesto’ supuso a la postre hacer lo propio con el de ‘composición’, y Quatremère de Quincy, pasado ya el siglo XVIII, dio cuenta de ello. En su Dictionnaire, la definición de composition se desligaba ya de la idea clasicista de concetto. Mientras que el ‘concepto’ aludía a una noción equívoca de ‘todo’ (un “conjunto vago de partes”), la composición denotaba un significado más preciso y ambicioso: “Abrazar no sólo la idea general, sino todos sus desarrollos, tanto en la búsqueda de sus particularidades, de su conveniencia o sus relaciones con el todo, como en los medios que se deben asegurar para la ejecución de ese todo y esas partes.”

Naturalmente, esta nueva manera de entender la composición rompía con la que había sido la norma hasta entonces. La composición barroca había consistido en un proceso de entrelazamiento y fusión de las partes de manera que cada una diera lugar, mediante una transición suave, a la siguiente. Hija en buena medida del mecanicismo, la composición neoclásica, concebía, por el contrario, la totalidad orgánica como la suma de partes que podían distinguirse con claridad e identificarse con precisión. De este modo, el lenguaje de la composición exigía vocablos inteligibles, con límites nítidos y ángulos cortantes, cuya geometría (siguiendo en parte los dictados de las doctrinas sensualistas de la época) tenía un cariz elemental o ‘primitivista’. Esos vocablos se correspondían con esas pocas formas absolutas (el cubo, la pirámide, la esfera) que construyen tanto las utopías de Boullée y Ledoux como los molinos, hornos, vidrierías, fraguas o telares de l’Encyclopédie. La idea era que, una vez ‘deconstruidos’ en sus formas básicas, las máquinas y los edificios pudiera después ‘reconstruirse’, cumpliéndose así el principio mecanicista más fundamental: ‘ir de lo simple a lo compuesto’.

La noción de ‘sistema’

‘Ir de lo

simple a lo compuesto’ era, precisamente, el cometido del cálculo. Como señala

Ernst Cassirer en su Filosofía de la

Ilustración, la noción de cálculo perdió a lo largo del siglo XVIII su

significado exclusivamente matemático: pasó del dominio de lo cuantitativo al

de lo cualitativo para extenderse hasta disciplinas muy diferentes, habida

cuenta de que se consideraba que también las cualidades “podían pensarse en

relación y enlazarse recíprocamente” de suerte que fuesen surgiendo “unas de

otras en un orden firme y riguroso”. Ahora bien, este encadenamiento deductivo

no seguía un solo sentido, sino que era ‘resolutivo’ y ‘compositivo’ a la vez:

estaba basado tanto en el desmontaje como en la reconstrucción de las partes de

un objeto. Desde este punto de vista, la reconstrucción exigía la

deconstrucción previa del objeto; la síntesis no era posible sin el análisis, y

todo el discurso se traducía en la búsqueda de una base firme y cierta: aquello

que en la época se conocía como los ‘primeros principios’.

De este modo, a la ideología mecanicista no le bastó con la noción de ‘compuesto’ (composé) ni con la del mero ‘agregado’ (agrégat); introdujo el ‘sistema’ (système), un término que haría fortuna en todos los ámbitos, incluso en la arquitectura. Al igual que la de compuesto o agregado, la idea de sistema daba cuenta de los objetos considerados como totalidades o ‘máquinas’ cuyas partes se trababan entre sí de manera racional. Pero el sistema requería algo más: que las partes fuesen como los eslabones de una cadena deductiva sostenida por principios ciertos y definida por la economía conceptual. El compuesto era racional; el sistema, además de ser racional, debía ser sencillo y ‘económico’, y debía calcularse con protocolos objetivos. La entrada correspondiente de la Encyclopédie lo explica bien: “El ‘sistema’ no es otra cosa que la disposición de las distintas partes (…) en un estado donde estas se sostienen mutuamente, y donde las últimas se explican por las primeras. Las que dan cuenta de las otras se denominan ‘principios’, y el sistema es tanto más perfecto cuanto menor sea el número de sus principios.”

En el

ámbito de la arquitectura, hallar estos primeros principios fue una de las

obsesiones de los teóricos del siglo, al menos de los más racionalistas. Para

Lodoli, la existencia de tales principios traía aparejada una sencillez y una

limpieza que eran a la vez formales y conceptuales, y que dependían del

prestigio de las ciencias exactas. “La proporción, la conveniencia y el

ornamento”, escribe el italiano, “sólo pueden adoptar una forma mediante la

aplicación de las matemáticas y la física, guiadas por normas racionales”, es

decir, por la aplicación de un método sistemático y deductivo. Era una posición

refrendada, por supuesto, por uno de los discípulos de Lodoli, Francesco

Milizia, quien pretendió aplicar a la arquitectura los principios deductivos

propios de la ciencia utilizando unos términos que eran prácticamente los

mismos que los que había empleado Diderot para referirse a las máquinas: “Quien

se eleva a los primeros principios ve de una simple ojeada la concatenación de

las partes y las relaciones que mantienen respecto del primer principio

general. Ve, pues, todos los errores; la verdad; las consecuencias. Todo

aparece claro y susceptible de someterse a las demostraciones más rigurosas.”

De estas ideas dio enseguida cuenta la entrada ‘Système’ del Dictionnaire de Quatremère de Quincy, donde el término se concibe ya bajo un rótulo que era común entonces —el ‘esprit de système’—, para dar pie a una definición donde se combinaba el organicismo de Alberti con la terminología mecanicista. Así, para Quatremère, el sistema era “la reunión más completa de los elementos que pueden formar un todo, donde cada parte encuentra una razón necesaria pero subordinada a la razón imperiosa del conjunto, cada cosa explica su propia manera de ser, cada detalle es a un tiempo consecuencia y principio de otro detalle, y donde, en fin, no se sabría añadir nada sin caer en lo superfluo, y tocar nada sin destruir el todo.”

Por fatigosas que resulten, las citas anteriores son necesarias para explicar cómo las nociones de ‘compuesto’ y ‘sistema’, asociadas en origen a las ciencias deductivas, acabaron contaminando la teoría de la arquitectura. Las extrapolaciones, más bien genéricas, dejaban traslucir la fascinación ante el poderoso cálculo deductivo y la ideología imperante de la máquina por parte de una disciplina menesterosa de normatividad, como lo era en buena medida la arquitectura de mediados del siglo XVIII. De ahí, las dificultades de los tratadistas para dar a las nociones de ‘compuesto’ y ‘sistema’ unos contenidos arquitectónicos específicos. Para unos, tales contenidos se relacionaban con los ‘primeros principios’ en cuanto temas universales de la arquitectura (la forma, la composición), pero revisados en una clave racionalista; para otros, debían relacionarse con las exigencias funcionales y económicas. Surgidas de una misma metáfora cultural —la de la máquina— y no necesariamente opuestas, ambas posibilidades dieron pie a dos corrientes que discurrirían en paralelo desde finales de siglo: de un lado, la tradición academicista sostenida sobre la noción de composición, cuyos primeros principios eran formales y tipológicos; del otro, la tradición funcionalista, cuyos axiomas tenían más que ver con el uso, la estructura o la construcción.

La tradición academicista posterior tuvo en las tesis de Laugier su primer sostén. Aunque su obra magna, el Essai sur l’rachitecture, se hacía eco de la noción de composición por partes propia del cálculo cartesiano y daba cuenta de la idea de los primeros principios y la subsiguiente noción de una arquitectura primigenia, lo cierto es que estos primeros principios no eran para Laugier axiomas ‘externos’ a la arquitectura, sino que se fundaban en el uso racional de los elementos arquetípicos de la disciplina, en particular el entablamento apoyado en la columna exenta. El objetivo era lograr una belleza objetivable, racional, que no podía aspirar al carácter absoluto que los tratadistas clásicos sostenían en las razones pitagórico-musicales, pero que tenía la ventaja de ser puramente arquitectónica: muy parecida, por cierto, a esa ‘belleza positiva’ que Claude Perrault había encontrado “en la estructura intrínseca de un edificio” y que era fruto de la armonía que en los edificios, igual que en las máquinas o en los organismos, se deriva de la relación adecuada de las partes y el todo.

Eminentemente academicista, la sensibilidad de Laugier fue compartida en parte por Ledoux y Boullée, que consideraban que los primeros principios de la cadena del sistema arquitectónico eran formales y hallaban en la geometría una herramienta de purificación racional. Desde este punto de vista, la descomposición o ‘resolución’ de las formas complejas, y su reconstrucción o ‘composición’ posterior, se operaba a partir de formas esenciales (el cubo, la pirámide, el cilindro, la esfera) que, según la filosofía de la época, eran a la vez racionales y sensitivas. De ahí, que se concibiesen como si fueran los vocablos del lenguaje originario de la arquitectura: un lenguaje ‘parlante’ y universal.

Función, cálculo, economía

No fue,

sin embargo, en su vertiente academicista donde el ‘esprit de système’ encontró

su expresión más depurada, sino en un funcionalismo de nuevo cuño, el de los

ingenieros-arquitectos, cuyos orígenes cabe buscar en la fundación de las

primeras escuelas politécnicas. Fueron los ingenieros quienes desarrollaron la

noción de sistema; quienes adoptaron el cálculo mecanicista y lo adaptaron a

las necesidades de la construcción; quienes desarrollaron herramientas

específicas para llevar a cabo el nuevo enfoque, y quienes, finalmente,

introdujeron en la arquitectura un nuevo principio, a la vez monetario y

conceptual: el de economía.

El rasgo más relevante del ethos politécnico fue su vocación de transformar la realidad. Para ello se conformó un programa de corte cientificista, que más tarde sería desarrollado como una alternativa al academicismo por los mayores ideólogos de la École Polytechnique, Gaspard Monge y Jean-Nicolas Durand. Conceptual y a la vez pragmático, este nuevo asalto mecanicista dependió en buena medida del planteamiento de nuevos principios, entre ellos la noción de ‘utilidad’ (utilité), que pronto habría de confundirse con la ‘función’, pero que los contemporáneos consideraban como una versión objetiva del concepto equivalente que hasta entonces había estado presente en los tratados de arquitectura, la llamada ‘conveniencia’ (convenance). La diferencia entre ambas resultaba notoria: mientras que la conveniencia sugería el sometimiento a cierta idea de decoro y la adhesión a un lenguaje formal compartido por los arquitectos, la utilidad consistía en atender requerimientos materiales que excedían los límites de la disciplina; requerimientos ‘externos’ que no daban respuesta a las necesidades arquitectónicas en sí mismas, sino a las del ‘hombre genérico’, un concepto que los ingenieros tomaron prestado de la filosofía de Rousseau.

Este ajuste de términos, que implicaba trasladar el énfasis desde las cuestiones formales hasta las funcionales, y desde las específicamente arquitectónicas hasta las humanas en general, hizo que el cálculo arquitectónico se plantease en los mismos términos que la composición de las máquinas. Si el objetivo era, en primer término, la utilidad, no resultaba extraño que, como proponía uno de los mayores representantes de la ideología ingenieril, Gaspard Riche de Prony en sus Réflexions (1790), el diseño de un edificio pudiera igualarse conceptualmente con el de un molino harinero o un navío, pues todos ellos se consideraban eslabones de “una larga cadena” que comenzaba “con las primeras necesidades”. El cambio de sensibilidad era también evidente en el desprecio, un tanto dogmático, con el que los ingenieros de la época trataban la ‘teoría’, ese reino de incertidumbres caliginosas que resultaba demasiado abstracto y arbitrario en comparación con las certezas del ‘sistema’ procuradas por la ciencia.

En la ideología que forjaban los ingenieros, por tanto, la utilidad se oponía a la conveniencia, y el sistema a la teoría. Pero la dialéctica no hubiese ido mucho más allá de un simple cambio de términos si no se hubiera contado con un método de diseño inspirado en la mecánica, y que los tratadistas de le época describían como un proceso en tres etapas: la descripción, el cálculo y la construcción.

La descripción era, en puridad, el análisis cartesiano (resolutio), y consistía en hallar las partes fundamentales de un objeto. Esas partes se concebían como unidades mínimas de sentido cuya razón no podía entenderse fuera del conjunto que explicaba su funcionalidad última: la llamada ‘estructura’. A este principio de descripción, común a toda la ideología mecanicista, los ingenieros añadieron dos matices relevantes. El primero consistía en confiar el análisis de las partes a una herramienta poderosa, la geometría descriptiva, que permitía representar y, por tanto, controlar con rigor, cualquier forma situada en el espacio abstracto; de ahí, que se primasen las figuras fácilmente legibles, elementales (la esfera, los poliedros). El segundo matiz afectaba a la noción de estructura, entendida en un doble sentido: por un lado, la estructura general que expresa el modo en que las partes de un compuesto se relacionan entre sí para cumplir una determinada función; por el otro, la estructura en sentido mecánico, es decir, el ‘esqueleto’ cuya configuración da una respuesta óptima a las solicitaciones de la gravedad.

La segunda etapa del método consistía en ‘calcular’ la solución formal más adecuada a partir de las unidades analizadas en la primera fase. Desde el punto de vista conceptual, este cálculo tenía mucho que ver con la compositio cartesiana, aunque ahora el énfasis se pusiera en el carácter presuntamente científico del concepto. Si el análisis había sido fructífero, si se habían hallado con éxito las partes fundamentales del sistema o edificio, nada impedía combinarlas con objetividad, igual que se componían las de una polea o un molino. De hecho, si la pregunta era la adecuada, en principio sólo había una respuesta correcta; todo se resumía, como escribiría Le Corbusier mucho más tarde, en responder a un problema, pero a “un problema bien planteado”.

Tras la descripción (análisis) y el cálculo (síntesis), la tercera etapa del método era la construcción. Como la arquitectura se concebía ahora menos como un arte suntuario que como una disciplina cuyo fin era producir un beneficio material, todo el proceso acababa dependiendo de la puesta en obra. Este énfasis en lo práctico estaba también en deuda con el espíritu de la Encyclopédie en su afán por ensalzar los oficios artesanales, y se compadecía por otro lado con la noción de progreso que había presentado por aquellos años el marqués de Condorcet. Desde este punto de vista, la construcción no sólo era una ciencia práctica que tenía que ver con el corte de las piedras o la logística de una obra, sino un proceso intelectual de carácter más amplio en el que valían las mismas herramientas de cálculo aplicadas durante las etapas teóricas. La construcción podía así dividirse en etapas intermedias, las llamadas ‘operaciones’, y estas a su vez en una suerte de unidades de acción, los ‘gestos’, cuya ejecución podía optimizarse si se seguían los protocolos adecuados.

El resultado fue una suerte de ‘prototaylorismo’ que concebía las partes artificiales y naturales del proceso —por un lado, las operaciones mecánicas; por el otro, los gestos humanos— como una concatenación de eslabones productivos. La idea era que, través del movimiento de su cuerpo, el obrero pudiera establecer con el molino, el telar o el horno la misma relación de unidad práctica que mantenían entre sí los distintos engranajes de una máquina. No es difícil dar cuenta de este enfoque productivista y gestual a través de una imagen: la de una rueda dentada que recoge y transmite un movimiento que se pretende perpetuo, y que pone en marcha un proceso de fabricación siempre perfectible, pero cuyo primer principio no es otro que la economía.

‘Composición por partes’, ‘sistema’, ‘primeros principios’, ‘función’, ‘cálculo’, ‘economía’… Es de sobra conocido cómo, a finales de la Ilustración, autores como Ledoux y Durand darían buena cuenta de estos términos cientificistas que, en última instancia, procedían de la metáfora de la máquina. Fue un vocabulario que, aplicado con una sintaxis diferente, acabaría inoculándose también en la ideología de una modernidad arquitectónica que, al menos en este sentido, no resultó tan moderna como se pretendía.

Publicado

originalmente con el título “El sueño de Diderot. La ideología mecanicista en

la arquitectura circa 1750” en Juan Calatrava et al. (eds.), Otra

historia, Madrid: Lampreave (2015).