Espacios homotérmicos. Una historia de la calefacción central

El origen de la calefacción moderna coincide con el de

la Revolución Industrial, y se debe a una serie de invenciones que en su

momento resultaron más bien inopinadas. A finales del siglo XVIII, los hogares

con chimenea, perfeccionados gracias a las aportaciones de Benjamin Franklin y

el conde Rumford, se habían introducido con tal fuerza en las casas

aristocráticas y burguesas que se consideraban ya como el rasgo fundamental de

una idea de comfort doméstico aún

poco desarrollada y que se asoció a Gran Bretaña antes de implantarse en el

resto de Europa. Es probable que los sistemas homotérmicos de calefacción

centralizada nunca se hubieran desarrollado y perfeccionado de no haber llegado

la máquina de vapor y, con ella, la optimización del dominio termodinámico y la

construcción de fábricas cada vez más grandes y con mayores exigencias

higrotérmicas. La idea de un reparto de calor homogéneo y centralizado —la

homotermia—, frente a la tradicional centrada en un foco y ligada a un

gradiente de temperatura —heterotermia— tuvo que ver, en origen, con la

necesidad de caldear procesos y espacios: los nuevos procesos productivos y los

nuevos espacios laborales.

Es

muy difícil determinar cuál fue el primero de los sistemas de calefacción

centralizada moderna. Lo que sí puede decirse es que éstos tuvieron que ver con

el perfeccionamiento de los viejos artefactos de calefacción por aire

concebidos a la manera del hypocaustum

romano. En 1694, el jardinero y escritor John Evelyn propuso caldear los

invernaderos con un suelo radiante conectado a una estufa metálica; solución

que no se generalizó hasta finales del siglo XVIII en la Gran Bretaña que

comenzaba a industrializarse, momento en el que la aplicaron en algunos de sus

edificios arquitectos como Robert Adam y John Soane. Con todo, el campo inicial de desarrollo de los sistemas

centralizados por aire no fueron las viviendas ni los edificios públicos, sino

las instalaciones industriales, como los molinos, las fábricas de algodón y las

refinerías de azúcar o papel, donde se requería el aporte homogéneo de calor

para favorecer el secado o la transformación de los materiales. En 1792, el

ingeniero, empresario y reformador social William Strutt instaló una caldera

metálica y una red centralizada de conductos de aire en el molino de una

fábrica de algodón en Derby, cuya disposición resultaba muy semejante a la que,

tal vez sin conocer el proyecto de Strutt, el ingeniero Oliver Evans describió

poco después en un tratado sobre la construcción de molinos de agua publicado

en Filadelfia en 1795.

La calefacción de Strutt tuvo cierto éxito, y propició que los sistemas por aire se introdujeran tanto en molinos y fábricas cuanto en otro tipo de edificios menos previsibles. En 1810 se colocó, por primera vez, en un museo (el Hunterian de Glasgow), y ese mismo año en una casa, la del ingeniero y empresario Matthew Boulton, socio de James Watt. Sin embargo, donde la homotermia o distribución homogénea del calor a través del aire acabó encontrando su hábitat más propicio fue en los hospitales, enclaves en los que la obsesión higienista por las miasmas (en este caso, la obsesión por la insalubridad del humo) hizo de este tipo de sistemas una buena solución a la hora de combinar la calefacción y la ventilación natural. Así, el sistema de Strutt fue descrito con precisión anatómica por el ingeniero Charles Sylvester en un tratado de título revelador —The Philosophy of Domestic Economy—, publicado en 1809 y cuyo objeto fue presentar las innovaciones introducidas previamente en la calefacción del Hospital de Derbyshire. Esta consistía en una red de conductos enterrados por donde se hacía pasar el aire procedente del exterior y que, una vez ‘precalentado’ gracias al intercambio térmico con el suelo, se conectaba a un horno para acabar distribuyéndose, por diferencia de densidad y presiones, a través de una trama de conductos de fábrica de ladrillo distribuidos por el edificio de un modo sorprendentemente semejante a la manera en que se distribuyen hoy los conductos de instalaciones.

Con todo, fue un aristócrata e inventor francés afincado en Londres, el marqués de Chabannes, el que sacó todo el partido a la calefacción y a la ventilación natural que procuraban los sistemas centralizados por aire. Chabannes se dio cuenta de que, desde el momento en que la ventilación afectaba a la temperatura de la habitación, no podía considerarse independiente de la calefacción, y en paralelo combatió el prejuicio, asociado a la teoría miasmática, de que el aire caliente era menos saludable que el frío, para proponer un conjunto de ingeniosas soluciones con el fin de favorecer lo que denominó, de manera pionera, la ‘ventilación forzada’: una ventilación cuyo sentido, en último término, no era sino la reforma social a través de la mejora de las condiciones ambientales. A pesar de todo, las innovaciones del marqués de Chabannes, más que el comienzo de un nuevo camino para los sistemas por aire, fueron el canto de cisne de todo un modo de generar confort. Térmicamente ineficiente y basada, en el fondo, en una contradicción (el hecho de caldear con un flujo caliente y ventilar con un flujo frío y siempre renovado), la calefacción por aire demostró tener poco futuro, aunque no dejara aún de aplicarse durante todo el siglo XIX, sobre todo en pequeñas instalaciones domésticas.

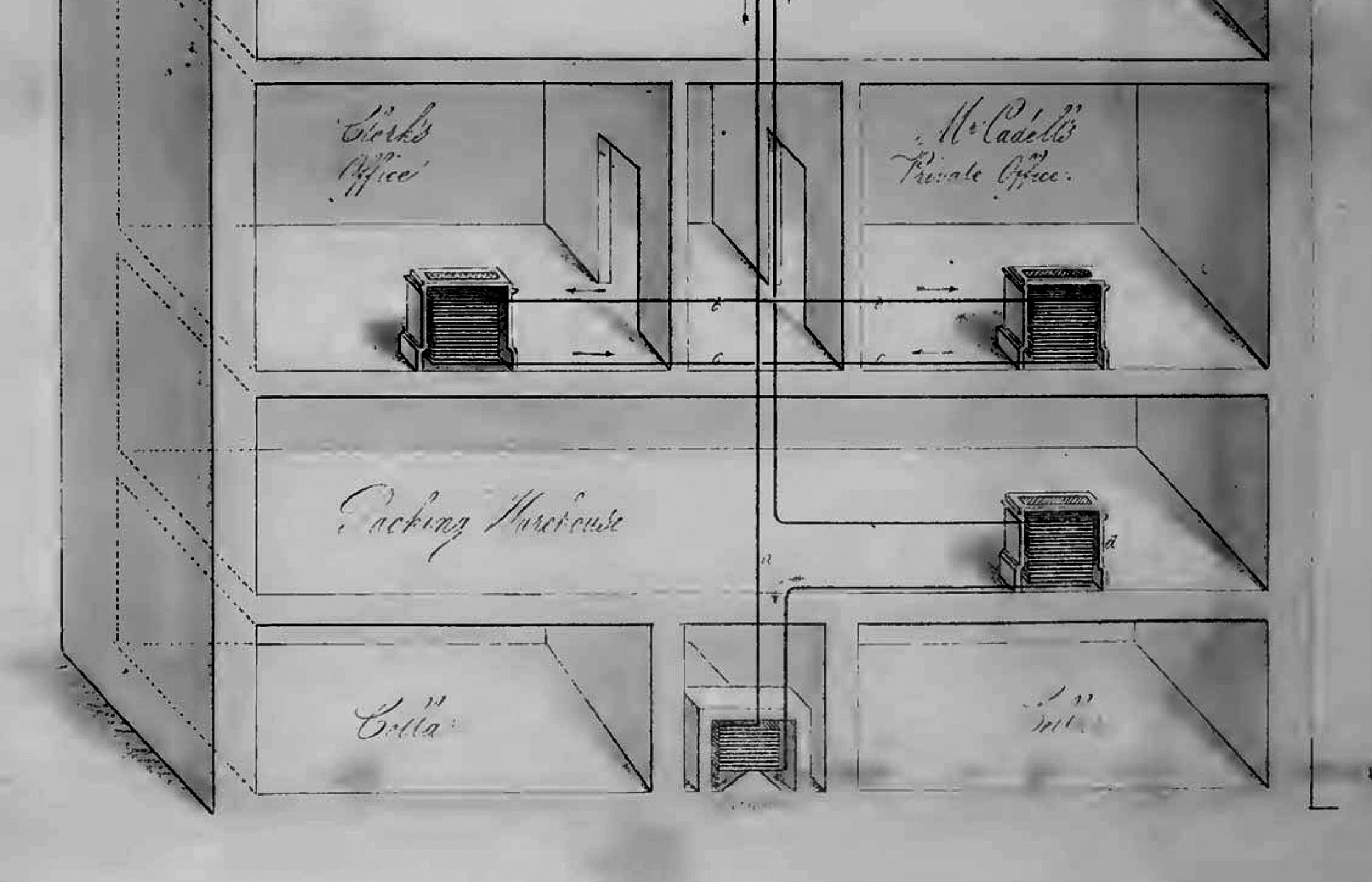

Más afortunadas fueron las instalaciones alimentadas por vapor, que no en vano se basaban en el uso de la fuerza motriz característica de la época. De hecho, los orígenes de este tipo de calefacción están asociados a los pioneros de la Revolución Industrial: aunque en 1745 William Cook propuso conectar a una caldera de vapor un circuito cerrado y radiante, y en 1791 y 1793 John Hoyle y Joseph Green presentaron, respectivamente, sendas patentes del sistema, no fue hasta 1794 cuando James Watt y su socio, el ya mentado Matthew Boulton, proyectaron las primera instalación eficaz en la biblioteca del marqués de Landsdowne, a la que siguieron las instaladas, a partir de 1799, en varios molinos y fábricas de algodón. Sin embargo, la primera versión científica y en verdad eficaz de las aplicaciones domésticas del sistema tuvo que esperar a 1806, cuando Neil Snodgrass recibió un premio de cuarenta guineas “for a mode of heating rooms by steam”, que el inventor dibujó con detalle en la que quizá sea la primera representación arquitectónica de un sistema de calefacción centralizada convencional.

Por ser eficiente en lo que toca a la distribución térmica, el sistema de vapor se desarrolló con rapidez. En 1810, el ingeniero Robertson Buchanan sistematizó los trazados, perfeccionó las uniones entre conductos y propuso un sistema viable de válvulas; una línea de desarrollo que siguió el siempre inquieto marqués de Chabannes, que en 1818 publicó una serie de dibujos al respecto, a partir de los cuales, otro ingeniero y reformador social, Thomas Tredgold, sentó los principios definitivos del diseño de calefacciones por vapor en una obra de referencia durante la época, Principles of Warming and Ventilating, publicada en 1824. Así y todo, la prometedora trayectoria de las instalaciones de vapor no dejó en ningún momento de estar amenazada por los dos grandes inconvenientes del sistema: el riesgo de condensaciones en el ambiente habitado debido a la alta temperatura del vapor de agua; y el hecho de que las altísimas presiones a las que se transmitía el vapor solían acabar reventando uniones y válvulas, cuando no simplemente provocar la explosión de la caldera.

Así las cosas, la tendencia fue usar, de un modo progresivo, instalaciones de agua caliente cuyos trazados resultaban análogos a los del vapor tanto por su planteamiento como por su eficacia, pero que no tenían sus inconvenientes, habida cuenta de que el agua fluía a una temperatura mucho más baja. Los primeros planteamientos de este sistema homotérmico fueron anecdóticos (en la década de 1770 el jardinero Bonnemain planteó usarlo en una incubadora de pollos), y no fue hasta 1810 cuando el marqués de Chabannes propuso una versión viable para invernaderos. En los años de la preponderancia de la calefacción por vapor, los sistemas de agua caliente quedaron arrumbados, pero en 1836 Thomas Tredgold los recuperó en una nueva edición de su libro de referencia, donde planteó una solución muy semejante a la apuntada un año después por Charles Hood, y que, a su vez, en 1839 sistematizó de un modo admirable Charles Richardson en un tratado con estupendos dibujos que describen toda la casuística de la colocación de los trazados y los radiadores en diferentes tipos arquitectónicos, desde invernaderos hasta inmuebles de vivienda colectiva.

Eficaces a la manera un tanto precaria que fue común en la primera fase de la Revolución Industrial, todos estos sistemas no lograban resolver el principal inconveniente de la calefacción por agua: las dificultades para generar corrientes adecuadas (las bombas no se generalizarían hasta finales del siglo XIX). La solución vino de la mano del inventor Jacob Perkins, que en 1831 patentó un sistema de agua a alta temperatura que enseguida instaló en la casa de una aristócrata en Londres. Más que con el trazado o las calderas, las innovaciones de Perkins tuvieron que ver con las tuberías, que hizo estancas y continuas para eliminar en la medida de lo posible las engorrosas válvulas, y cuyo diámetro redujo para aumentar la velocidad del agua y propiciar su movimiento. Su éxito comercial fue tal que en los años sucesivos el sistema se colocó con éxito en multitud de edificios, algunos de ellos tan representativos como el British Museum o el palacio del duque de Wellington.

El triunfo de la patente de Perkins sobre el resto de los sistemas de calefacción por agua caliente supuso, a medio plazo, también el triunfo sobre las alternativas que recurrían al aire o al vapor, si bien estas siguieron gozando de cierto predicamento tanto en los edificios públicos como en los industriales, sobre todo en el entorno que, desde mediados del siglo XIX, era el más pujante del mundo en relación con los sistemas de calefacción y ventilación: el británico y el de la costa Este de los Estados Unidos. Con todo, la implantación definitiva de los sistemas centralizados así en el desarrollado mundo anglosajón como en otros contextos se vio limitada por un problema de índole más general, el de la mecanización efectiva de la arquitectura, que no pudo resolverse hasta que la tecnología permitió controlar, producir y distribuir otros tipos de energía más allá de los tradicionales.

Es cierto que el desarrollo de los sistemas de calefacción —con sus redes distribuidas conectadas a un foco de calor separado de los espacios vivideros— hizo posible la distribución homogénea del calor —la homotermia moderna— y contribuyó a cambiar radicalmente la ‘ideología termodinámica’ predominante hasta ese momento. Pero no es menos cierto que, por mucho que en el mejor de los casos estuvieran dotados de calderas, tuberías y radiadores, los edificios siguieron siendo muy precarios desde el punto energético: la iluminación dependía del gas o las velas, cuando no del sebo animal; la ventilación era pobre y el aire con sus olores se remansaba en la casa, al no disponerse de medios mecánicos para moverlo; cualquier movimiento o acción, en fin, quedaba a expensas de una energía que, en lo fundamental, seguía siendo la humana. Dicho de otra manera: un ciudadano de mediados del siglo XIX podía coger un tren para viajar de París a Berlín y un buque a vapor para desplazarse desde Londres hasta Bombay, pero en el interior de su casa seguía teniendo que encender las velas o los quinqués uno a uno, como habían hecho sus abuelos. Así las cosas, para que pudiera llevarse a cabo con coherencia, la revolución espacial y simbólica que cabía esperar del paso de la heterotermia a la homotermia en la arquitectura necesitó que se implantara primero el que, a la postre, demostró ser el mayor invento del siglo XIX: la electricidad. En rigor, no pudo haber confort antes del enchufe.

Problemas simbólicos

La electricidad no fue la única pieza difícil de

encajar en el casillero de la mecanización de la arquitectura. Desde la

invención de los sistemas de calefacción centralizada y ventilación forzada

hubo que hacer frente a un reto que no tenía que ver tanto con las piezas

cuanto con el modo en que estas debían distribuirse en el casillero: el reto de

conjugar los elementos tradicionales de la arquitectura, heredados de una

concepción heterotérmica del espacio en torno al fuego abierto y la chimenea,

con los nuevos sistemas que apuntaban a un nuevo espacio homotérmico donde el

calor se distribuía de una manera más homogénea. Se trataba de un problema a un

tiempo semántico (la definición de los elementos del nuevo vocabulario),

sintáctico (el establecimiento de nuevas reglas de combinación) y, en fin,

también simbólico, porque acababa traduciéndose en la elección entre dos

alternativas: el mantenimiento del orden compositivo heterotérmico o la

creación de un nuevo orden homotérmico.

No se trataba de una elección menor. En la casa tradicional heterotérmica el hogar era el foco térmico y simbólico del espacio que organizaba las distintas partes de la habitación y las distintas partes de la casa de acuerdo al ineficaz gradiente de calor que, partiendo de la fogata encendida bajo la campana, llegaba, ya muy debilitado, hasta el límite de su alcance térmico y luminoso. El resultado era una disposición basada en la cercanía al fuego, cuyos inconvenientes (los humos, las corrientes frías, el hecho de que cerca del fuego uno se sobrecalentara mientas que lejos tiritara de frío) se compensaban con la claridad tipológica y simbólica propia del modelo heterotérmico.

Con la invención de los sistemas de calefacción centralizados y con efecto térmico a distancia, esta organización se puso en entredicho: la fogata que hasta entonces había fragmentado las casas en ámbitos confortables o bien simples ámbitos de paso o almacenaje dejó paso al radiador y, con él, a la posibilidad de calentar todos los espacios domésticos de una manera homogénea. Tal posibilidad implicaba, potencialmente, vaciar de significado las relaciones de cercanía corporal y social, térmicas y a un tiempo simbólicas, fundadas en el hogar, y abrir paso a una idea de espacio homogéneo que era tan inédita como subalterna e incómoda. Subalterna porque el espacio fluido o isótropo resultaba inviable, al menos en los climas fríos, sin una homogeneización térmica previa. E incómoda porque la ruptura de la heterotermia y, en general, de la idea del espacio focal, desactivaba las jerarquías de representación que desde siempre habían regido en la arquitectura.

El conflicto simbólico al que dio pie la homotermia fue especialmente agudo en el espacio doméstico, donde se optó por una salida de compromiso a la hora de conjugar las nuevas técnicas de calefacción con los símbolos domésticos heredados. Tal compromiso se tradujo, con mucha frecuencia, en una suerte de ‘estética de la ocultación’ que, como su nombre sugiere, consistió en camuflar o neutralizar visualmente el nuevo aparataje industrial, si bien esto no implicara, de ninguna manera, que los arquitectos y los ingenieros del siglo XIX no estuvieran concernidos por los problemas estéticos que implicaba el uso de las tecnologías del control del clima. Todo lo contrario: en general —y a diferencia de lo que parece sugerir el conocido dictum de Reyner Banham, según el cual los arquitectos del siglo XIX nunca supieron muy bien qué hacer con las máquinas—, los responsables de definir el interior burgués tuvieron éxito a la hora de cohonestar las exigencias del confort con los requisitos estéticos de su época mediante soluciones que en muchos casos fueron realmente ingeniosas.

Las maneras en que se dio la estética de la ocultación fueron muchas. La primera, más que en una ‘ocultación’, consistió en un mentís absoluto a los nuevos aparatos y sistemas de calefacción y ventilación por razones de índole simbólica que, en el fondo, se sostenían en actitudes más o menos esnobs. Así, buena parte de la aristocracia inglesa se resistió, incluso entrado ya el siglo XX, a incorporar en sus mansiones radiadores, lámparas eléctricas y aun cuartos de baño, por considerarlos como cosa de ‘nuevos ricos’. Fue una actitud nostálgica y un tanto ridícula a la que, durante un tiempo, dio cierto vuelo una nueva profesión, la de ‘decorador de interiores’, que no dejó de ganar importancia desde mediados del siglo XIX y a que le resultaba alérgica al uso de estufas y calefacción central, como sugiere una elocuente cita tomada de un libro de interiorismo publicado en los Estados Unidos en 1898: “El buen gusto y el savoir-vivre de los ocupantes de la casa puede deducirse de los medios que emplean para calefactarla”. Es decir: los que consentían en instalar estufas o radiadores en sus casas podían estar confortables en ellas, pero carecían de sensibilidad estética.

Había otras razones, más allá del esnobismo del savoir-vivre, para resistirse al empleo de las nuevas tecnologías homotérmicas. Una se basaba en el prejuicio de que el aire caliente resultaba más insano que el frío, lo cual indujo a muchos reformadores sociales, incluso los más comprometidos con las nuevas tecnologías, a declararse partidarios de la chimenea tradicional, por cuanto ésta hacía compatibles el disfrute del calor con la respiración de aire fresco, tal y como creía, por ejemplo, uno de los adalides de la reforma doméstica del siglo XIX, el ya citado Thomas Tredgold. Otros argumentos trascendían el higienismo con razones existenciales que incidían en el papel simbólico, social y aun poético que desde siempre había desempeñado el hogar, cuyo fuego se consideraba un símbolo del carácter hospitalario de la casa; actitud que hizo suya, entre otros muchos, Henry David Thoreau en ese experimento sobre el habitar que es Walden, donde declara que “todos los hombres miran con afecto su pila de leña”, para pasar luego a lamentarse del gran vacío visual y simbólico que habían producido las nuevas tecnologías térmicas: “La estufa no solo ocupa la habitación y perfora la casa, sino que oculta el fuego: sentí que había perdido un compañero. Siempre podréis ver un rostro en las llamas”.

No fueron éstas, sin embargo, las actitudes preponderantes a la hora de adoptar la tecnología homotérmica, sobre todo entre la burguesía adoctrinada en los ideales del progreso. En realidad, fue mucho más habitual recurrir a la segunda manera —mucho más moderada y fructífera— en que se dio la estética de la ocultación: la convivencia controlada entre los artefactos modernos y los símbolos tradicionales de la casa. En ocasiones, la convivencia se tradujo en soluciones anacrónicas, como darle a las estufas y los radiadores la forma de chimeneas góticas falsificadas o bien asimilarlos a elementos tradicionales no menos mistificados, como templetes, boiseries o escudos heráldicos. Estas estrategias de burdo camuflaje estilístico no tuvieron mucho recorrido, pero la actitud que las informaba no dejó nunca de estar presente en un recurso que fue habitual en la vivienda victoriana y que haría suyo, sin ningún tipo de prejuicio moderno, Frank Lloyd Wright en sus Casas de la Pradera: el recurso de duplicar las fuentes de energía de tal manera que el confort fisiológico quedara confiado a un eficiente sistema de calefacción centralizada (al fuego invisible y a distancia) en tanto el confort simbólico o ideológico seguía dependiendo de la imagen tranquilizadora y hospitalaria (asociada también al estatus social) de la gran chimenea, fuego visible y cercano en torno al cual se sentaban los miembros del hogar victoriano, igual que lo habían hecho sus antepasados en la casa tradicional.

En otras ocasiones, el anacronismo, la mistificación o la redundancia dejaban paso a un pragmatismo más cabal que, en la medida de lo posible, evitó el caer en conflictos estilísticos, formales o simbólicos, pues se sostenía en un principio de decoro tan sencillo como eficaz: en los ámbitos sin ‘estatus’ o ‘historia’, como las cocinas o los cuartos de baño, resultaba lícito mostrar con naturalidad el aparataje mecánico; pero en los demás, marcados en mayor o menor grado por su condición ‘representativa’, los radiadores, las tuberías y las rejillas de ventilación debían integrarse en la piel interior de la casa, ora ocultos tras pantallas decorativas, ora disimulados en falsos techos y suelos, tabiquerías dobles o plafones. Se trataba, en rigor, de una vuelta de tuerca a la vieja idea del poché capaz de ocultar el cañón de una chimenea, las alacenas o los pasillos que permitían que los sirvientes encendieran las velas, se llevaran la ceniza del hogar o retiraran los orinales usados sin tener que encontrarse con sus señores. La estética de la ocultación dependió así de la creación de una especie de poché termodinámico y estéticamente neutro o, por decirlo con una metáfora, de una tramoya energética que hacía posible que la escena doméstica tradicional pudiera seguir representándose, pero cuyo destino, en cuanto simple espacio servidor, no era otro que permanecer oculto.

Esta estrategia era pragmática, pero también esquizofrénica, toda vez que suponía la separación tajante de la imagen del confort respecto de los artefactos que al cabo la hacían posible. Pero al mismo tiempo era tan eficaz como para introducirse rápidamente en el repertorio compositivo de la arquitectura, incardinándose en él con tal fuerza que aún hoy forma parte de la idea de una casa ‘convencional’. Su rápida asimilación por el imaginario de la época se muestra, valga el ejemplo, en el modo en que, incluso en el ferrocarril o los barcos a vapor, los radiadores y las rejillas se ocultaban con cuidado en los lujosos compartimentos y camarotes de primera, mientras que en los de tercera (en el caso de que estuvieran calefactados) se dejaban sin más vistos, merced a un descuido intencionado. Fue un modo de sugerir estatus que se evidencia asimismo en el célebre submarino imaginado por Julio Verne sus 20.000 leguas de viaje submarino: las ilustraciones de una de las primeras ediciones del libro, a cargo de Gustave Doré, muestran los camarotes más formales del submarino —el salón y la biblioteca del Capitán Nemo— como espacios indistinguibles de los de cualquier casa burguesa acomodada, por mucho que tal salón y biblioteca estén servidos por una maquinaria sofisticada y perfecta que queda oculta en los cuartos técnicos, y por mucho también que estén contenidos en el vientre de un inmenso artefacto que atraviesa con arrogancia los mares. El Capitán Nemo, como cualquier burgués de su época, se avergonzaba de sus máquinas cuando tenía que atender a sus invitados en el salón de recibir del Nautilus.

La llegada de la modernidad maquinista cambiaría un tanto las tornas en la medida en que matizó la estética de la ocultación que habían construido con tanto cuidado los arquitectos e ingenieros del siglo XIX. Las vanguardias, sobre todo las futuristas, comenzaron a considerar la máquina menos por sus efectos utilitarios que por su capacidad para dar cumplida cuenta de una época definida por la tecnología —el Zeitgeist mecánico—, y este cambio de perspectiva hizo que los radiadores, los conductos, las rejillas y, con ellos, también los nuevos materiales como el acero y el hormigón armado, fuesen llamados a cumplir designios estéticos. Sin embargo, y por mucha que fuera la fuerza que tuvo durante un tiempo la retórica del maquinismo, los artefactos de calefacción y ventilación no desempeñaron a la postre papeles simbólicos mucho más ambiciosos que los que se les habían adjudicado durante la época victoriana. En rigor, las estrategias modernas apenas trascendieron la mera mostración selectiva de algunos artefactos: si en la casa victoriana el radiador se había ocultado tras una pantalla de madera o chapa, en la casa moderna se intentaba presentar con naturalidad; si antes el lavabo de cerámica blanca había quedado confinado en el retrete, ahora se procuraba exhibir sin complejos en las habitaciones de ‘aparato’ o incluso en los vestíbulos ‘de recibir’.

Pero tales atrevimientos (característicos asimismo de esa segunda oleada tecnocrática que sería el high tech de la década de 1970) no dejaban de ser migajas simbólicas que apenas conseguían dar cuenta del papel fundamental pero latente que los sistemas de calefacción habían desempeñado a la hora de configurar los ambientes homogéneos en lo térmico e isótropos en lo espacial de la modernidad. En los años de las vanguardias, y más allá de la fascinación formal por la máquinas, pocos fueron los arquitectos conscientes de este papel, y así, una vez pasados los furores vanguardistas, tanto los radiadores como las tuberías (y, desde mediados del siglo XX, asimismo los aparatos y las rejillas de aire acondicionado) volvieron a ser tratados con los mismos mecanismos estéticos que habían impuesto, por mor de la idea de decoro, los ingenieros y arquitectos victorianos, aunque con mucha menor sutileza. Con el retour à l’ordre experimentado por la arquitectura tras la Segunda Guerra Mundial, la vieja estética de la ocultación volvió, de hecho, por sus fueros, con una ambición que resultó incluso mayor que la que había demostrado tener antes, y todo ello de la mano del que cabe considerar uno de los mayores inventos de la arquitectura moderna: el techo técnico, evolución de los falsos techos y plafones victorianos.

En rigor, el falso techo devenido techo técnico, cámara a medio camino entre lo visible y lo visible, entre el espacio representativo y el de servicios, no fue sino una versión más pragmática y también más burda del poché termodinámico victoriano. Más pragmática porque permitió resolver con mayor libertad las redes de instalaciones cada vez más extensas y complejas que las normativas técnicas y la cultura del confort comenzaron a exigir desde la segunda mitad del siglo XX. Pero también más burda, en la medida en que el techo técnico, en sus versiones más adocenadas (que fueron también las más frecuentes) arrumbó la complejidad y la sutileza estética a la hora de integrar radiadores, rejillas y conductos que había sido propia de la mejor arquitectura higienista decimonónica. Así y todo, el techo integrado en la red general de instalaciones modernas no dejó de ser un elemento útil y poderoso, que reflejó el cambio de paradigma desde la modernidad canónica, centrada en las poéticas de los nuevos materiales y en la composición purista, hasta la modernidad madura, obsesionada por la flexibilidad funcional y el confort. Un cambio del que se puede dar cuenta comparando dos ejemplos característicos de uno y otro paradigma: de un lado, el Sistema Dom-ino de Le Corbusier, pergeñado en 1914, verdadero principio tectónico de la arquitectura moderna; del otro, el Sistema SCSD diseñado por Ezra Eherenkranz a principios de la década de 1960, materialización del giro termodinámico que ha experimentado la arquitectura desde aquellos años hasta ahora.