Frans Masereel, en la puta Babilonia

Símbolo a partes iguales de la utopía y la

opresión, la ciudad es uno de los grandes temas modernos. Lo es, al menos,

desde que literatos como Baudelaire o Poe comenzasen a mirar las urbes con

intención estética y abrieran el camino a la miríada de artistas que después

encontraron en ellas el material inagotable de sus ficciones. Entre los

creadores fascinados por la ciudad, el belga Frans Masereel (Blankkenberge,

1889-Aviñón, 1972) ocupa un lugar incómodo. Admirado por sus contemporáneos

—que valoraban sus libros como un testimonio veraz de aquellos volátiles años—

y cercano tanto por sus intereses como por su estilo al grupo expresionista

—que lo consideró uno de los suyos—, Masereel nunca militó en ninguna

vanguardia. Con insobornable independencia, prefirió continuar como

caricaturista político de oscuros periódicos de París o Ginebra, con una

determinación que le acabaría desterrando de las historias del arte. La

recuperación de su obra ha sido, pues, tardía, y no ha venido de la mano de los

profesores, sino de los dibujantes de historietas, que han sabido encontrar en

sus sórdidos relatos en blanco y negro un antecedente subterráneo y genial del

género de la novela gráfica.

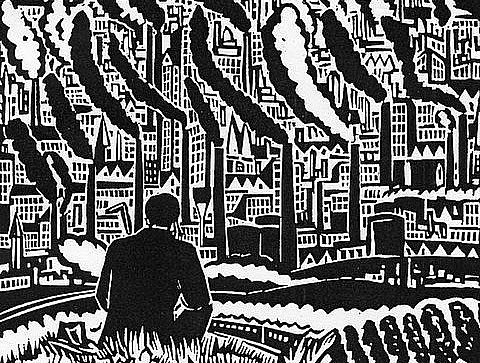

La obra de Masereel no es muy extensa, y su reputación crítica se sostiene en una serie de singulares libros que fueron apareciendo a lo largo de la década mirabilis que va de 1918 a 1928, extendiéndose con escalofrío entre la agonía de la I Guerra Mundial hasta la antesala del gran crac financiero. La ciudad es el mejor de ellos. Publicado en 1925, agavilla 110 xilografías tan exactas como estremecedoras, que mueven al ‘lector’ por los escenarios de una gran ciudad de céntricas avenidas y desamparadas calles, de pomposos teatros y sórdidos prostíbulos, de fábricas humeantes y oficinas abigarradas, de salones de boxeo y de no menos agresivas tribunas políticas.

Como si se tratase de un flâneur, el lector pasea por estos lugares al modo de un huésped al que nadie ha invitado, y que no tiene reparos —devenido en voyeur— a la hora de observar impúdicamente los momentos de agresividad, desesperación o incluso de estupro que padecen los otros. Asesinatos, violaciones, suicidios: nada se oculta a la mirada del narrador omnisciente, al igual que ocurre en los novelones de un Victor Hugo o un Eugène Sue, a los que debe mucho Masereel. Como en ellos, el protagonista del relato, de toda esta coreografía ominosa de personajes y situaciones, es la propia ciudad, la urbe moderna dotada de un cuerpo de construcciones amenazantes y poblada de un sinnúmero de objetos, animales y personas que, en su pulsión darwinista, pugnan por hacerse un hueco en la cruenta e inmisericorde Babilonia rediviva.

Buena parte de la expresividad de las imágenes de La ciudad estriba en su técnica. Como Grosz y Meidner, Masereel aprendió a grabar en madera en el París de principios del siglo xx, cuando era sólo un joven fascinado por los aguafuertes de Goya. A partir de entonces, la xilografía se convirtió en su medio natural, y ello por dos razones: si desde el punto de vista técnico, nunca dejó de atraerle la expresividad esquemática de tal técnica, basada en sus trazos gruesos en los que no había concesiones a los matices, desde el ideológico siempre le pareció atractiva su raíz intrínsecamente popular (al ser un sistema de impresión barato, el grabado de madera había perdurado en los pasquines y en las aleluyas), así como su manera ingenua y efectista de transmitir mensajes afectivos, para dar pie a una suerte de art brut doméstico.

En las obras de los expresionistas, el anacronismo de la xilografía resultaba eficaz porque acentuaba el sentido descarnado de las imágenes; en los libros de Masereel, daba pie a un singular artificio creativo, que es quizá el mayor hallazgo del autor belga. Este artificio consiste en el modo en que están compuestas las xilografías, de acuerdo a una sucesión que, más que literaria, parece cinematográfica. Como si fuesen los fotogramas de una película muda, las imágenes de La ciudad se ponen en movimiento, forman una secuencia imprevista en la que acontece una serie de historias paralelas que, en puridad, no tiene ni principio ni fin. Por ello, el tipo de montaje en el que descansa la eficacia de la obra corresponde menos al de un cinematógrafo que al de una especie de fenaquitiscopio en el que las xilografías hacen las veces de fotogramas. Hay así 110 principios y 110 finales posibles, y es el lector el que decide cómo entrar en la historia, como si estuviese jugando a la rayuela. Pero la semejanza con el cine mudo no sólo consiste en el modo de narrar; estriba también en esa estética de contorsiones y claroscuros dramáticos que La ciudad comparte, por ejemplo, con El gabinete del doctor Caligari (1920) o, mejor, con Berlín. Sinfonía de una gran ciudad, el relato sobre la urbe moderna que rodó en 1927 el arquitecto Walter Ruttmann al tiempo que Fritz Lang daba forma al mito de Metrópolis.

Ejemplo del género improbable de la literatura muda, La ciudad es, en su técnica y montaje, una obra original y transgresora, aunque lo es menos en su argumento (una coreografía de historias urbanas entrelazadas) y, evidentemente, en su moraleja (la ciudad moderna como Babilonia execrable). Se ha mencionado ya que el carácter coral del libro se inspira en los folletines decimonónicos, como Los miserables de Victor Hugo, Los misterios de París de Eugène Sue o incluso Crimen y castigo, de Dostoievsky, por poner sólo algunos ejemplos memorables que confirman aquello, escrito por Hugo, de que la verdadera historia de la humanidad se escribe en las alcantarillas.

Como estas obras, La ciudad tiene mucho de crónica (Stefan Zweig llegó a escribir que sería posible «reconstruir el mundo contemporáneo» si tan sólo quedaran sus grabados), pero también de denuncia de las injusticias del capitalismo. Masereel, por supuesto, compartió la actitud, visionaria y atrabiliaria a la vez, de los expresionistas, para quienes la ciudad —escenario distorsionado de sus ficciones— era el emblema de la degeneración de un sistema social que estaba abocado a perecer o, empleando el término acuñado por Bruno Taut, simplemente a ‘disolverse’. Con todo, la alternativa a la congestión amenazante de las urbes era, cuando menos, previsible: la huida al campo, el improbable retorno arcádico a una naturaleza que, en realidad, nunca había existido.

La denuncia del carácter inmoral de la ciudad por parte de Masereel había tenido muchos precedentes. Entre los inmediatos estaban la literatura socialista y anarquista, o las series de grabados sobre Londres en los que Gustave Doré había puesto en evidencia las miserias de las ciudades industriales; entre los más lejanos, el motivo del vituperio de la urbe y la alabanza de la aldea, que es, quizá, uno de los temas más añejos de la cultura de Occidente, al menos desde que Horacio lo expresara elocuentemente con aquel beatus ille (‘dichoso el que vive en el campo’) con el que comienzan sus Épodos. Pero a Horacio le habían precedido las jeremíadas sobre la caída de Babilonia o las historias bíblicas sobre la corrupción de Sodoma y Gomorra, o incluso las soflamas albigenses sobre la ‘puta Babilonia’ ejemplificada en Roma, la ciudad por antonomasia. Todas ellas construidas desde un resentimiento urbano al que Masereel parece dar pábulo a través de la caligrafía cruda de sus grabados.

Filósofo moral al cabo, Masereel no supo sustraerse a los tópicos de su época. Esto explica, aunque de una manera paradójica, el renacido interés por su obra: con la nueva crisis del capitalismo, muchos reconocen en La ciudad una denuncia intemporal de las trampas morales que sigue encubriendo el sistema. Por eso ahora, casi con un siglo de retraso, nos volvemos a detener con admiración y placer en sus xilografías: cifras de un beatus ille tan anacrónico como macabro.

Publicado

originalmente con el título “En la Babilonia moderna. La ciudad de Frans Masereel,

un beatus ille macabro” en Arquitectura Viva 147 (2012).