Ideologías ambientales

“La historia se escribe

en las alcantarillas”. Enunciada por Victor Hugo en Les Miserábles, la sentencia alude

a las cloacas de París —al “intestino de Leviatán”, como las llamó el escritor

francés— pero sirve también para dar cuenta de la preocupación contemporánea

por el entorno. Con su concreción casi grosera, la imagen de la alcantarilla

impele a explorar el lado turbio de nuestras ciudades, el subsuelo sucio y su

no menos sucia memoria, la infraestructura física pero también mental que

determina cualquier relación con el medioambiente.

Felipe Fernández-Armesto

ha escrito que toda historia es, en el fondo, una historia ecológica. Y tiene

razón siempre que se entienda que tal historia tiene dos facetas. Es la

historia heroica de los modos con que el ser humano ha ido construyendo la ‘naturaleza’;

y es asimismo la historia prosaica de las herramientas de todo tipo con que la

civilización ha llevado a cabo tal empeño. La palabra ‘alcantarilla’ sugiere

así dos connotaciones entrelazadas: significa el mundo oculto de las

infraestructuras que modelan las ciudades y los territorios; y significa

asimismo el mundo, no menos oculto, de las ideologías con que las sociedades y

culturas han concebido su medio. Uno y otro mundo —la alcantarilla física y la

intelectual— se pertenecen, aunque las relaciones entre ambos se den menos a la

manera previsible de Marx —la infraestructura como sostén de la

superestructura— que a la manera, más inquietante, de Freud: la infraestructura

como lo soterrado, lo reprimido, lo inconsciente.

En lo que toca a nuestras

ciudades y territorios, sacar a la luz ese inconsciente reprimido significa,

entre otras cosas, desvelar las ideologías con las que las sociedades vienen

abordando el medioambiente desde principios del siglo XX. Ideologías que no

siempre se han reconocido como tales y que se han mezclado para aumentar la

confusión, pero que resultan indispensables a la hora de formular ciertas

preguntas: ¿Cómo ligar factores tan diversos como los recursos materiales, el

confort, la experiencia estética, la sanidad o las políticas ambientales? ¿Qué

papel tiene la arquitectura en ello? ¿Con qué herramientas intelectuales pueden

contar el arquitecto, el urbanista, el tecnócrata, el político o el simple

ciudadano para entender y construir su Umwelt?

¿Qué principios determinan nuestras expectativas medioambientales?

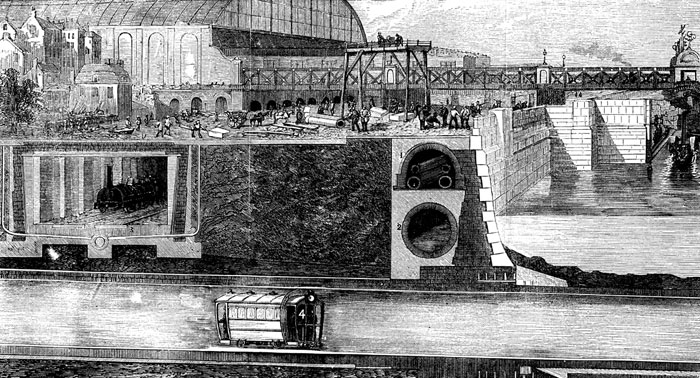

Es posible ensayar una

brevísima historia de estas ideologías medioambientales; una historia que

comenzaría con la más influyente de todas ellas: el higienismo. Sostenida en

las tecnologías del siglo XIX —y, sobre todo, en el poder financiero que hizo

posible que las administraciones públicas intervinieran en las ciudades a una

escala sin precedentes—, la ideología higienista consiguió llevar a cabo el

proyecto reformista que se venía planteando desde la Ilustración. Y lo hizo por

medio de dos herramientas complementarias: la higienización y la

monumentalización. La higienización merced a las grandes infraestructuras de

alcantarillado y agua potable que se construyeron en ciudades como el París de

Haussmann y el Londres de Bazalgette. Y la monumentalización del espacio

resultante de tales operaciones de limpieza; un espacio limpio, isótropo,

disciplinado, que se enriqueció con innumerables dispositivos simbólicos y

coercitivos: desde los grandes edificios del poder hasta las plazas, avenidas y

calles de ese artefacto admirable que llamamos ‘ciudad moderna’. La gran virtud

del higienismo fue que, sin dejar de ser un movimiento reformista —es decir,

impulsado de ‘arriba abajo’—, supo incardinarse con naturalidad en el

imaginario de unas clases medias que concibieron la higiene —y su hermano

conceptual el confort— menos como una construcción técnica que como un conjunto

de prácticas civilizatorias. Es decir: como un modo de vida.

El impacto de la

ideología higienista del siglo XIX fue tan grande como para que sus ecos siguieran

resonando en la siguiente centuria a través de una serie de pertinaces lugares

comunes. El primero, darwinista y eugenésico, proclamaba que el entorno podía

determinar al individuo, es decir, que los ambientes sanos y equilibrados producían

individuos equilibrados y sanos, y los ambientes decrépitos individuos decrépitos.

El segundo, derivado del anterior, postulaba que el higienismo debía ser un

instrumento de mejora no solo del individuo sino de la sociedad. El tercero

—corolario arquitectónico— dictaminaba que los edificios y las ciudades, en

cuanto ambientes habitados, podían contribuir no solo a la salud de los

individuos sino también a algo más difícil de lograr: su felicidad. Pese a su

simplismo cientificista —o quizá precisamente por él—, los tres lugares comunes

consiguieron reinterpretar el higienismo decimonónico en un tono menor que

encontró su gran tema en el culto al cuerpo y su gran coartada en el miedo a

las enfermedades infecciosas. Sobre esta base higienista crecieron las nuevas teorías urbanísticas y terapias

‘naturalistas’ del Movimiento Moderno, que postularon el retorno a la luz

natural y el aire libre, esto es, el retorno a las “verdades esenciales de la

arquitectura”, como escribió Le Corbusier.

La segunda ideología

medioambiental del siglo XX —la tecnocrática— fue otro producto tardío de la

modernidad disciplinaria. Lo fue, sobre todo, porque prolongó el viejo ideal

del progreso como domesticación de la naturaleza. Si a mediados del siglo XIX, Fourier

había creído en necesidad de habitar los polos y en la posibilidad de cambiar

el clima terrestre por medios artificiales, un siglo más tarde tanto los

cosmistas soviéticos cuanto los tecnócratas del capitalismo a la manera de

Richard Buckminster Fuller anunciaron el comienzo de una nueva época de

colonización global que habría de sostenerse en los poderes de la tecnología y

en la inteligencia de los ingenieros. Poco importó que tal perspectiva

propiciara la imagen protosostenible de la Tierra como una nave espacial cuyo

destino debía guiarse con prudencia: en rigor, la ideología de la tecnocracia

no se salió del paradigma ciencia-progreso que los grandes optimistas del siglo

XX habían heredado de los grandes optimistas de la Ilustración, con las consecuencias

conocidas.

No deja de ser

interesante que la gran época de la tecnocracia coincidiera con la de una

ideología de condición más crítica pero que nunca llegó a amenazar el sistema:

el ‘bioclimatismo’. El término, acuñado por el arquitecto y tecnólogo Victor

Olgyay en 1963, sugería dos propuestas en parte contradictorias: el aprendizaje

de ‘lo distinto’ mediante la indagación en las culturas materiales con que cada

sociedad se había relacionado con el medioambiente; y la asimilación de tales

culturas a lo universal mediante un lenguaje amplio y cosmopolita, el moderno.

Planteada desde una difícil ecuanimidad y un no menos difícil ecumenismo, la

perspectiva bioclimática fue una solución de compromiso que resultó valiosa en

la medida en que alentó el ‘regionalismo crítico’: el mismo, por cierto, que

hoy sostiene parte de las corrientes antiglobalización.

La antiglobalización

también se nutrió de una ideología afín a la bioclimática pero mucho más

crítica que ella: la ecológica. Crecida en los tiempos del descontento de la

abundancia —los tiempos del jipismo—, y sostenida por una poderosa panoplia de

conceptos y herramientas de origen científico y por la no menos poderosa jerga

de los filósofos antisistema, la ideología ecológica intentó reemplazar los

lugares comunes del higienismo y la tecnocracia. El cuidado frente a la

domesticación de la naturaleza, lo local-artesanal-cultural frente a lo

cosmopolita-industrial-civilizatorio, la complejidad orgánica frente al

simplismo mecanicista y la tecnología pasiva o low frente a la activa o high

fueron polaridades que no dudaron en asumir los jóvenes desencantados a los

que, durante la crisis energética de 1973, la coyuntura pareció dar la razón.

Fue un espejismo, claro: los tiempos energética y políticamente atribulados de

la década de 1970 dejaron pronto paso a los de un capitalismo aggiornado y sin prejuicios cuya

existencia volvió a depender del uso indiscriminado de energía barata.

Por supuesto, este retour à l’ordre fue otro espejismo. El

complaciente fin de la historia proclamado por Francis Fukuyama en 1991 y la

tesis subsiguiente sobre el ‘último hombre’ adquirieron tintes sombríos cuando

los primeros datos del impacto antropocénico hicieron que lo del last man se convirtiera en una

imprevista e inquietante profecía. El agujero de la capa de ozono primero, las

emisiones de gases de efecto invernadero después y el aumento de la temperatura

más tarde enturbiaron la mirada sobre el globo. A partir de ese momento, la

Tierra —la Blue Marble— ya no pudo contemplarse con los cándidos ojos con que

lo hicieron los astronautas en 1972, sino con implicación, con desasosiego, con

alarma.

El sentirse concernido

por el planeta se ha convertido en un lugar común, acaso el fundamental de la

ideología que, acompañando al viejo ecologismo, ha ido creciendo estos últimos

veinte años: la de la sostenibilidad. ¿Qué aporta respecto a las anteriores? Aporta

un aparato conceptual poderoso y con una doble raíz energética —exergía,

entropía, termodinámica— y medioambiental —ciclo de vida, reciclaje, desarrollo

limitado—; y aporta asimismo un aparato moral, incluso político o cuasi

religioso, que se ha dotado

de sus propios tótems, tabúes, sacerdotes, tablas de la ley y milenarismos. Si

el aparato técnico convierte a la ideología sostenible en una disciplina

contable cuyo objeto es determinar los impactos cuantitativos en el

medioambiente, el aparato moralista hace de ella un discurso suasorio cuyo

objeto último es la conversión: la conversión a otro modo de vida. No se trata

ni de candidez ni de ironía: si algo nos ha enseñado la complejidad de los

problemas medioambientales es que las soluciones no dependen tanto de

decisiones técnicas cuanto de decisiones éticas y políticas que afectan a

sociedades enteras.

En 1930, Sigmund Freud

postuló en El malestar de la cultura

que el progreso de la sociedad dependía de la represión de las pulsiones

sexuales y agresivas de los individuos, y que este proceso creaba un

inconsciente que afloraba como sentimiento de culpa, de manera que cuanta más

represión —cuanta más cultura— mayor resultaba ser la culpabilidad. Algo

semejante cabe aplicar a nuestra relación con el medioambiente: hemos ido

reprimiendo nuestro impulso atávico a servirnos violentamente de los recursos

naturales, y lo hemos hecho por medio de ideologías que en el fondo no hacen

sino dar forma a nuestro sentimiento de culpa. Examinar la compleja historia de

esa culpabilidad es uno de los retos del Homo

Antropocenicus.