Jean Prouvé, civilizar la técnica

Tocado por la varita de los historiadores, Jean Prouvé

dejó de ser un constructor de taller para convertirse en uno de los grandes

diseñadores del siglo xx. Lo tuvo todo para que la diosa de la fortuna crítica

le concediera sus dones, aunque fuera post mortem: hijo de la fragua

tanto como de la fábrica, Prouvé fue un outsider y un pionero, y esto le hizo

merecer también la condición con que suele completarse la tríada del prestigio

heroico, la de creador incomprendido.

Esta etopeya triádica acerca a Prouvé a otras figuras

coetáneas cuya fortuna crítica estribó asimismo en la marginalidad, la profecía

y el fracaso, como Richard Buckminster Fuller, aunque el paralelismo diste

mucho de ser perfecto. Como Bucky, Prouvé ensayó una arquitectura no

convencional, pero, a diferencia de él, no dejó nunca de tener encargos reales.

Como Bucky, Prouvé tuvo fe en el progreso, pero nunca aspiró a predicarla

porque su fe se sostuvo menos en palabras que en obras. Y, como Bucky, Prouvé

fue ducho en el arte de fracasar, aunque no tanto porque su visión se

anticipara al futuro cuanto porque quedó anclada en su pasado artesanal.

Nacido en Nancy en 1901, Prouvé quiso estudiar

ingeniería, pero la escasez de medios le llevó a aprender el oficio de herrero.

No fue un herrero al uso, sino un virtuoso que enseguida colaboró con buenos

arquitectos forjando refinadas verjas y barandillas que unas veces seguían los

dictados del Art Nouveau y otras los del Art Déco. En 1925 visitó en París la

Exposición Internacional de Artes Decorativas, donde descubrió el lenguaje de

la máquina. Fue toda una revelación para el joven artífice que soñaba con

construir automóviles y aeroplanos y que, a su vuelta a Nancy, decidió hacerse

‘moderno’ convirtiendo su forja —que era aún una especie de fragua de Vulcano—

en un taller con sopletes, perforadoras, afiladoras y pulidoras, que pronto

contó también con la máquina que habría de dar forma no solo al metal sino al

propio Prouvé: la plegadora de chapa.

La plegadora no fue para Prouvé una herramienta más; fue

una suerte de piedra filosofal que hacía de las humildes láminas de acero o

aluminio un material cuasiperfecto con el que podía conformarse cualquier

elemento constructivo, y que, en cuanto tal, comportaba un poderoso principio

de diseño: que la forma y la estructura coincidieran por mor de la eficacia.

La fascinación por las posibilidades de la chapa plegada

fue tan grande como para que Prouvé renunciara para siempre a los catálogos y

los cálculos que entonces eran convencionales en el mundo de la construcción. A

los catálogos, porque la nueva técnica reemplazaba los perfiles de acero

laminado que habían hecho suyos maestros como Mies van der Rohe pero que Prouvé

juzgaba un despilfarro, por sobredimensionados. Y a los cálculos, porque la

inercia y resistencia de las complejas secciones de chapa plegada, imposibles

de determinar por medios matemáticos, exigían un método de prueba y error

basado desde el principio en la elaboración de prototipos que se iban refinando

por medio de decenas de variantes hasta alcanzar la forma más eficaz. Se

trataba de un método que era a la vez racionalista, artesanal y gremial, por

cuanto aspiraba a la construcción objetiva y colectiva del objeto único y

perfecto; un método con el que el antiguo ferronnier se sintió siempre a

gusto pero que tenía poco que ver con el taylorismo que hacia 1950 se estaba

instalando en Europa. Es decir: poco que ver con lo que entonces se consideraba

el ‘futuro’.

Pero sería un error despachar a Prouvé con la etiqueta de

artesano racionalista y anacrónico. Su trabajo parte del material pero es fruto

de una estética muy refinada que, aun debiéndose al amor moderno por lo ligero

y lo carenado, no cae en los estilemas del maquinismo. Es cierto que Prouvé

podía llegar a incurrir en la loa de los automóviles y aeroplanos, y frecuentar

los lugares comunes que, sin sonrojarse, repetían también Fuller y Banham

(«¿Son nuestras escuelas, nuestros edificios públicos, nuestras viviendas,

nuestro urbanismo, dignos de la época de la mecanización y de la era

atómica?»). Pero no es menos cierto que, en la obra de Prouvé, el discurso del

maquinismo no da pie a edificios que parecen máquinas, sino a edificios que se

construyen como máquinas y que, en el empeño de optimizar el material, se

vuelven livianos, por no decir que conscientemente frágiles y perecederos.

Esta estética de la liviandad y la obsolescencia se

evidencia en las mejores construcciones de Prouvé: en el aeroclub Roland Garros

(1935), manifiesto de la chapa plegada; en la Casa del Pueblo de Clichy (1936),

obra maestra de la modulación; en los pabellones desmontables para la Société

Centrale des Alliages Légers (1939), donde se utilizó por primera vez el

pórtico central en caballete; en la casa de emergencia Standard (1947), dotada

de un sistema mixto de madera y aluminio; en el sillón Kangourou (1948), cuyo

perfil expresa un delicado equilibrio de flexiones, tracciones y torsiones; en

la casa y escuela Coque (1950-53), con sus esbeltísimas secciones de cubierta;

en las viviendas de Meudon (1950), que parecen flotar como barcos sobre un

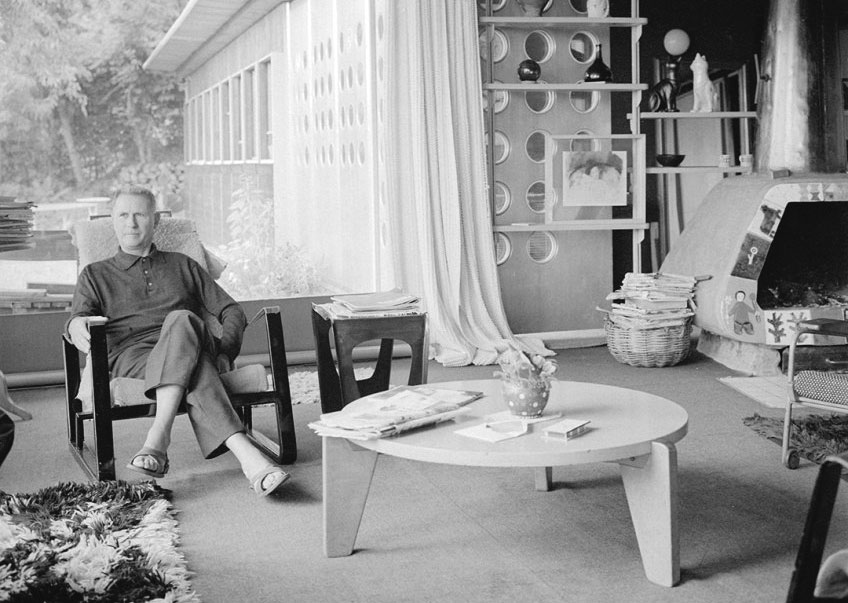

lecho de roca; en la casa Prouvé (1952), construida con material sobrante de

fábrica; en la casa Les Jours Meilleurs (1953), con la que Prouvé atendió la

llamada del abate Pierre para cobijar a los sintecho en el riguroso invierno de

aquel año; y en fin, en la casa Sahara (1958), inspirada en una jaima y cuya

ligereza parece desafiar al sentido común.

Tan admirables como poco influyentes, los ejemplos

anteriores no cambiaron la industria de la construcción en Francia. ¿Fracasó

entonces Prouvé? Lo hizo en la medida en que sus proyectos nunca se fabricaron

a gran escala, y en la medida también en que la empresa L’Aluminium Français

—accionista de los Ateliers Jean Prouvé— se acabó haciendo con el control de la

fábrica en Maxéville, de manera que Prouvé tuvo que reconvertirse en ese tipo

consultor ajeno al taller que detestaba. Para el antiguo ferronnier, aquello

fue una tragedia: una tragedia que ilustra bien lo anacrónico de su modelo

artesanal basado en la industrialización cerrada y la prefabricación.

En el fracaso de Prouvé estaba, empero, la semilla de su

éxito. Y no tanto por la sostenibilidad de sus edificios —la tan celebrada

Maison Tropicale (1949), toda de aluminio y transportada en avión al Congo,

provocaría hoy escalofríos a cualquier certificador medioambiental—, ni por la

impronta estética que su high-tech ‘povero’ haya podido dejar en autores como

Alejandro de la Sota, Ábalos & Herreros o Lacaton & Vassal, sino, más

bien, porque su método de trabajo —atento a lo concreto, abierto al tenaz perfeccionamiento

en taller y, por tanto, inviable en los tiempos duros del taylorismo— comienza

a tener sentido hoy, con la consolidación progresiva de la artesanía digital.

Sostenido en su amor al material y en su agudo sentido estético, Prouvé encaró

sin demasiado éxito un programa ambicioso: civilizar la técnica. Ahora, el

Espíritu del Tiempo —que sopla siempre donde quiere— parece estar orientando

tal programa hacia el futuro: un futuro que acaso espera a nuevos Prouvés.

Este artículo fue publicado originalmente como "Civilizar la técnica. Revisando a Jean Prouvé" en Arquitectura Viva 235 (2021).