Joan Clos, visiones globales

El entrevistado responde con

cordialidad mediterránea a las preguntas del entrevistador. Ha pasado los

últimos ochos años como director ejecutivo de ONU-Habitat en Nairobi, la

capital de Kenia, y se le nota. Se ha venido de allí con un conjunto de

visiones un tanto apocalípticas que le hacen anticipar un proceso migratorio

que dejará muy pequeños a los que hoy se producen, y que le llevan a exigir una

‘política africana’ para Europa. De Nairobi, y de sus desplazamientos a otras

muchas metrópolis del mundo, Clos se ha traído también una visión global sobre

el problema del crecimiento demográfico y sobre las soluciones, tanto urbanas

como económicas y sociales, que se están planteando para hacerles frente. No

está convencido, sin embargo, de su eficacia, aunque su escepticismo ante el

futuro no parezca traducirse, en su caso, en pesimismo. Ni ante el futuro de la

humanidad ni ante el de Europa. Declara, de hecho, que «Europa debe ser para

África lo que Escandinavia ha sido para Europa». Un modelo.

Para Joan Clos, este modelo pasa por la mejora de la calidad democrática. Una calidad democrática, advierte, que en estos tiempos convulsos implica necesariamente decir ‘no’, cuando esto sea lo apropiado. El urbanismo tiene poco que ver con el populismo, afirma, pero sí con la economía del conocimiento, que vuelve las ciudades competitivas y las prepara para los retos del futuro. Dos recetas —la democracia y el conocimiento— que, no en vano, el propio Clos procuró aplicar, antes de ser Ministro de Industria del Gobierno de España, en su etapa como alcalde de Barcelona. La Barcelona de los Juegos Olímpicos y el Fórum. Pero, en cierto sentido, también la Barcelona que, pasados casi veinte años, tal vez está comenzando a morirse de éxito.

Pregunta: Tras la celebración de los Juegos Olímpicos, su predecesor en el Ayuntamiento de Barcelona, Pasqual Maragall advirtió de la necesidad de seguir trabajando en la línea de los ‘proyectos animadores’ de la ciudad. Pero fue usted quien tuvo que afrontar los retos de los ‘posjuegos’. ¿Cuánto hubo de continuidad y de ruptura en esta sucesión?

Respuesta: Hubo una continuidad que implicó un cambio de escala. Con los Juegos Olímpicos, Barcelona cambió de escala, y nos encontramos con una serie de problemas derivados de este cambio, principalmente la transformación de una ciudad industrial que no tenía ningún turista en una ciudad cosmopolita que se estaba convirtiendo en una especie de imán turístico. Una ciudad en la que, por tanto, la mayoría de los empleos industriales habían sido sustituidos por otros en el sector servicios y en los sectores más avanzados. Esto supuso un verdadero cambio de piel. Aunque desde dentro, y en el día a día, la mutación no se percibiera como un proceso abrupto, pasado el tiempo, con perspectiva, ha demostrado ser verdaderamente importante para Barcelona.

P: Una

transformación también cuantitativa, diría, en la medida en que lo confirma un

dato muy revelador: durante sus nueve años como alcalde se reurbanizaron las

áreas del Besós y la Diagonal Mar, dos operaciones que implicaron, ellas solas,

una actuación sobre un área diez veces mayor que la de los Juegos Olímpicos.

¿Qué supuso esto para la ciudad?

R: Lo que supuso, fundamentalmente, fue pasar de la escala del urbanismo de barrio —el urbanismo de pequeña escala o ‘metastático’, utilizando el término acuñado por Oriol Bohigas— a la escala estructural. Todo ello asociado a los dos proyectos que usted menciona, pero también a la finalización de la Línea 2 de Metro, la celebración del Fórum de las Culturas o la creación del Distrito 22@. Esto dio paso a una segunda fase en nuestro proyecto para la ciudad: alcanzar un urbanismo para el cual nos habíamos preparado durante los años anteriores, el urbanismo estructural y transformador.

P: Algo que define también el urbanismo de la Barcelona de aquellos años es el protagonismo de los arquitectos y la confianza de los políticos en los arquitectos…

R: Sí, se trata de un diálogo que proviene de los primeros tiempos del Ayuntamiento democrático, desde el año 1979. Durante la dictadura de Franco, la Escuela de Arquitectura de Barcelona había acumulado una gran cantidad de pensamiento, pero este no había tenido más remedio que quedarse en estado latente, a la espera de mejores condiciones para poder llevarse a la práctica. Con la llegada de las instituciones democráticas, empezamos a tratar con las asociaciones y movimientos vecinales, y se fraguó una gran operación urbanística de la cual no se habla mucho, pero que es muy importante: la operación de los planes de reforma integral, los llamados PERIs. Hicimos un PERI para cada barrio, y esto nos llevó a movilizar a 150 arquitectos, con sus equipos respectivos, que participaron en el diseño de estos planes. De manera que lo que había quedado, digamos que embalsamado en la forma del pensamiento arquitectónico y urbanístico propiciado por los grandes maestros de la Escuela como Solà-Morales, Ribas i Piera o el propio Bohigas, pudo por fin aflorar a la superficie y volcarse sobre la sociedad. Todo ello a través del diálogo permanente con los vecinos. Durante el periodo que va desde el año 1979 hasta 1986 —con la elección de Barcelona como ciudad olímpica—, el objetivo fue la transformación, barrio a barrio, de la ciudad. Fue entonces cuando se sentaron las bases de la comunión de principios entre la arquitectura y Barcelona.

P: ¿Cree que el modelo de Barcelona es extrapolable a otras ciudades?

R: Sería deseable que lo fuera, aunque creo que es muy difícil. Esto no significa que quiera bajar los brazos al respecto; al revés. Pero tengo que reconocer que, en nuestro caso, tuvimos mucha suerte y que, por tanto, el modelo no es muy extrapolable. En primer lugar, y fundamentalmente, la suerte de tener una gran crisis. Cuando entramos en el Ayuntamiento en 1979, tuvimos que afrontar el proceso de reconversión industrial, había un 22% de paro y un 22% de inflación. De ahí la necesidad de buscar un proyecto que permitiera encauzar la frustración ante la dura realidad de una crisis industrial masiva. De esto tampoco se habla mucho cuando se analiza el fenómeno de la transformación de Barcelona. La gente, hoy, tiende a pintarla de color rosa, pero la realidad fue muy distinta: el éxito de Barcelona fue fruto de una decisión extremadamente meditada, cuyo objetivo no era conseguir los Juegos Olímpicos, como se tiende a pensar, sino transformar radicalmente la ciudad. Los Juegos fueron un instrumento, no un objetivo. Lamentablemente, esto es difícil que se repita en muchos sitios porque, en tiempos de bonanza, hay menos capacidad de juntarse bajo un mismo proyecto. Por lo tanto, si hay algún consejo que dar sería el siguiente: ‘Nunca pierdas la oportunidad de una crisis’.

P: Los Juegos Olímpicos cambiaron Barcelona tan rápidamente que cabe preguntarse si ustedes eran en verdad conscientes de lo que estaba suponiendo esa transformación…

R: En realidad, la transformación a la que dieron pie los Juegos, primero, y el Fórum, después, fue el paso a una economía del conocimiento, lo cual supuso la culminación de otro proyecto que se había forjado en los años anteriores: la conversión de Barcelona en una ciudad cultural. En esos años fuimos llevando a cabo, casi imperceptiblemente, intervenciones de las que tampoco se habla mucho, pero que fueron de gran importancia, y que cabe considerar el resultado de invertir como nunca en infraestructuras culturales: construimos el MACBA y el Museo Nacional de Arte de Cataluña, ayudamos a la Fundación Tapiès, rehicimos el Museo Picasso y el Auditorio, reconstruimos el Liceo en la parte más difícil de la ciudad y levantamos el Teatro Lliure y el Teatro Nacional, estas últimas con la ayuda de la Generalitat. Fue una estrategia de gran importancia que se llevó a cabo fundamentalmente con recursos municipales. Todo esto iba, como he dicho, en la línea de transformar Barcelona en una ciudad del conocimiento, de superar el modelo de la ciudad industrial. Pero no para dar pie a una ciudad mediterránea, de vacaciones, eminentemente veraniega, sino a una ciudad que buscara la excelencia cultural, universitaria, investigadora, y que llegara a ser, en cierto sentido, una California a nivel europeo.

P: Es cierto que Barcelona es hoy una suerte de California, pero no es menos cierto que también se ha convertido en una especie de Venecia. ¿Hasta qué punto esto puede resultar un problema?

R: Yo creo que es un problema que se plantea por exceso de éxito. Pero, no nos equivoquemos: siempre es más fácil gestionar el éxito que la falta del mismo. Siempre es más fácil frenar que arrancar, y cuidado con la frenada porque puede resultar peligrosa. Lo que hay que hacer con el turismo es no oponerse a él, porque el turismo es la industria del futuro de la humanidad. La solución está en saber gestionarlo, no en espantarse, como el torero que tiene miedo del morlaco. Tienes que saber templar y llevar a la bestia donde quieres ponerla.

P: Ha dicho usted que el éxito de Barcelona se debe a la continuidad de las políticas, pero, tras su experiencia como alcalde y ministro, ¿hasta qué punto considera que los plazos de los políticos pueden coincidir con los de la ciudad?

R: Yo creo que hay continuidades más amplias que las que puedan manejar los políticos. En el año 1980, se hizo a nivel europeo una encuesta sobre la adhesión de la gente a su ciudad, o al proyecto de su ciudad. El resultado de la encuesta fue que había muchas ciudades poco queridas por sus habitantes, pero que Barcelona era la más valorada, junto con Dublín. En el caso de los barceloneses creo que la razón del orgullo fue que Barcelona es la expresión más articulada de la cultura catalana. Tras el proyecto de Barcelona hay unas energías canalizadas a través del orgullo cultural y ciudadano. Y esto se percibe muy claramente, por ejemplo, en la arquitectura. Aunque hicimos un gran esfuerzo por traer arquitectos extranjeros a Barcelona, la impronta de Cerdà, de Gaudí, de Puig i Cadafalch, de Domènech i Montaner, además de la de los arquitectos contemporáneos, siempre ha sido muy evidente en Barcelona, y determinante. Esta impronta es cultural: no se puede improvisar, o replicar, en otra ciudad que sea muy diferente. Esta base cultural facilita las continuidades y refuerza los proyectos urbanísticos.

P: Usted siempre ha defendido el poder local pero, en el contexto de hoy, ¿cómo puede compatibilizarse la gobernanza de las ciudades con la gobernanza global que parecen exigir los nuevos problemas y retos?

R: En la vida moderna no hay casi fronteras en la esfera de actuación entre lo local, lo nacional o lo internacional. La información fluye, las legislaciones se superponen, las políticas se conjugan. Por ejemplo, no se puede garantizar una ciudad que funcione bien si la seguridad no está garantizada, y la seguridad es una política nacional e incluso internacional. Lo mismo cabe decir de la legislación y los marcos jurídicos, que también son nacionales y europeos. Para conseguir la utopía urbana, que es el bienestar de la población, hay que conseguir primero que todo funcione bien, no sólo el gobierno de la ciudad, sino también el autonómico y el central, porque, si fallan en sus respectivas competencias, esto se traduce en una merma de la calidad de vida. El mundo contemporáneo se caracteriza por esta inmensa permeabilidad entre todas las estructuras de poder y de gobierno.

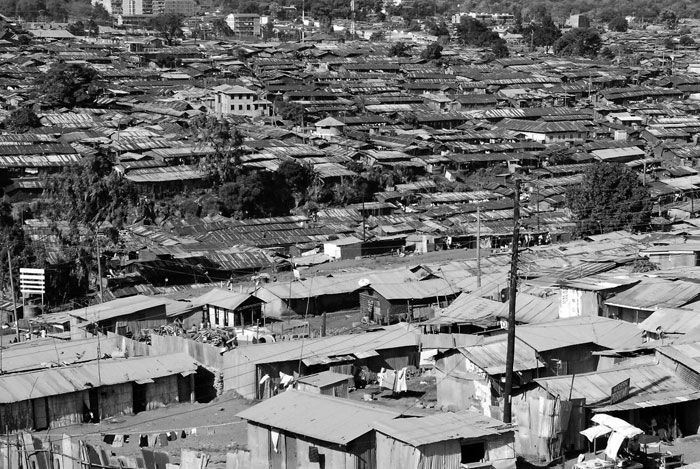

P: Usted ha pasado los últimos ocho años en Nairobi, ¿ha cambiado esto su visión de las ciudades?

R: La estancia en Nairobi, gracias a las Naciones Unidas, me ha permitido tener una visión planetaria del urbanismo. En realidad, allí te percatas de los desastres que se están produciendo y de las dificultades objetivas que supone llevar a cabo un buen urbanismo. En el mundo en general, la norma es el mal urbanismo; la excepción, el bueno. Y esto siempre ha sido así. No hace falta que nos escandalicemos de una forma inútil por ello: en la historia de la humanidad, la excelencia siempre ha sido una excepción. Lo que merece estudiarse, en este sentido, no es el mal urbanismo, sino las razones que conducen al buen urbanismo. Y esto es algo que, a mi juicio, se está perdiendo. Esto se evidencia en la falta de crítica urbanística. Nadie, por ejemplo, se atreve hoy a hablar de densidad; nadie se atreve a proponer en serio la mezcla de usos; nadie se arriesga a criticar, con la ferocidad que merecen, los barrios vallados. ¿Cómo podemos ser tan insensibles ante todas las evidencias de estar en una crisis radical del modelo urbano? Esta falta de crítica hace que el urbanismo vaya perdiendo interés y, en este contexto, los arquitectos tienden a conformarse con el pequeño proyecto, con la simple excelencia formal. Disminuye la ambición. Los arquitectos de los años 1980 en Barcelona transformaron la ciudad. Hay que recuperar, como sea —y no es que yo tenga una solución fácil al respecto—, esta ambición.

P: ¿Hasta qué punto tal ambición corresponde sólo al modelo de ciudad europea?

R: Corresponde al modelo europeo en la medida en que tiene que ver con la democracia. No se pueden separar. Volvamos al caso de la arquitectura. Salvo contadas excepciones, los edificios y el urbanismo autocráticos no son nada interesantes. Valga el ejemplo de la Unión Soviética de Stalin o el de los fascismos. Defiendo, por supuesto, la autoría del proyecto, pero por encima de ella está siempre el derecho a la ciudad. El derecho a escoger qué tipo de ciudad se quiere, aunque no el de diseñarla. El diseño requiere un autor; el autor se responsabiliza del proyecto y de la construcción de un edificio. El diseño no es democrático; tiene que ser profesional. Pero escoger entre diferentes opciones sí que puede ser democrático. Esto también tiene que ver con el urbanismo. En este sentido, el urbanismo y el populismo casan mal: cuando resulte necesario, el que gobierna la ciudad debe ser capaz de decir ‘no’. Diciendo siempre ‘sí’ difícilmente se puede llegar a un urbanismo de calidad.

P: Pero, allí donde no hay democracia o donde sus bases son muy débiles, ¿cómo es posible el urbanismo? En realidad, los grandes retos del crecimiento urbano tienen más que ver con este tipo de países.

R: Pese a su pérdida de centralidad, Europa debe seguir siendo el modelo. Podría decirse incluso que Europa debe ser para el resto del mundo lo que Escandinavia es para Europa. Aunque sean pequeños y débiles, y tengan sus problemas, los escandinavos no renuncian nunca a hacer las cosas bien, y algo parecido debe ocurrir con Europa. Aunque estemos sufriendo una franca decadencia demográfica —y esto debe aceptarse ya como una realidad—, o precisamente por ello, Europa debe invertir en calidad. Con mayores motivos todavía si queremos digerir adecuadamente la inmigración, ya que la inmigración va a ser, precisamente, la solución demográfica para Europa. Las cosas están bastante claras: ahora de lo que se trata es de ponerle el cascabel al gato.

P: ¿Y qué hacer con África, un continente que va a duplicar su población en veinte años?

R: No me canso de insistir en que Europa debe tener una política para África, igual que la tienen, por otras razones, los Estados Unidos y China. En general, la mirada sobre África se centra en sus recursos naturales, pero no en la posibilidad de generar prosperidad y bienestar para los africanos. Creo que es un error que puede tener consecuencias gravísimas.

P: Desde la atalaya de su puesto en la ONU, me gustaría que hiciera una proyección sobre los retos a los que deberán hacer frente las ciudades en el panorama global.

R: Las ciudades europeas, y Europa en general deberán ser capaces de reubicarse en el escenario de la globalización. Estamos lejos de haber alcanzado esa posición. Y esto vale no sólo para Europa, sino también para el resto del mundo. Europa, en cualquier caso, en razón de su capital acumulado en términos de experiencia democrática, gobernanza y calidad urbana, puede contribuir no tanto a enseñar cuanto a explicar lo que ha conseguido y cómo lo ha conseguido, para que cada país pueda sacar sus conclusiones. Y luego están retos como el cambio climático, la transformación del modelo de empleo, el incremento de las desigualdades sociales, las nuevas formas de estructura social o el problema de la cuarta edad. Este último es especialmente preocupante, y en este sentido quiero contarle una anécdota. Cuando yo era alcalde, al principio les regalaba una rosa personalmente a los barceloneses que cumplían cien años; después, conforme fue aumentando el número de centenarios, lo tuve que dejar en manos de los concejales de distrito; pero llegó un momento en que la cantidad era tal que hubo que encargar el asunto a los cargos inferiores. Las sociedades están transformándose mucho y, por lo tanto, también tendrán que transformarse mucho las ciudades.