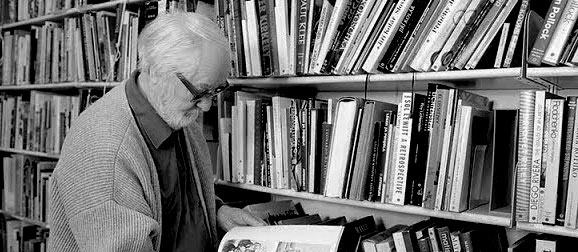

Juhani Pallasmaa, ingenuidad aprendida

«La mano es la ventana de la mente.» La

tesis de Kant sugiere que no hay ideas sin objetos, de igual modo que no puede

haber arquitectura sin materia y tampoco sin dedos que puedan acariciarla. El

mundo nos toca: Juhani Pallasmaa ha dedicado toda su carrera a convencernos de

esta verdad.

Pallasmaa es un crítico reputado: los términos que ha contribuido a divulgar entre

los arquitectos—’fenomenología’ y ‘hapticidad’— informan el discurso de la

teoría contemporánea, sobre todo la de su rama más biempensante y benemérita. Su

tan breve como ameno Los ojos de la piel se ha traducido a varias

lenguas y es lectura obligatoria en escuelas de arquitectura de todo el mundo.

Y él mismo ha sido miembro del jurado del Premio Pritzker durante años,

sinecura desde el cual ha promovido su visión de la disciplina. Sin embargo, y contra

lo que pudiera sugerir la continuidad de sus ideas a lo largo de treinta años,

el decurso del finés no ha sido lineal: para encontrarse con la materia de la

arquitectura, con la hapticidad y con los ojos de la piel, Pallasmaa, como en

la historia bíblica, tuvo primero que caerse del caballo.

Su trayectoria, de hecho, comenzó con la militancia en el bando de la

prefabricación, rama del racionalismo moderno que, en la Finlandia de los años

1960, se oponía al organicismo de Alvar Aalto (¿puede un arquitecto finlandés

oponerse, de algún modo, a Alvar Aalto?). Fruto de aquella época fue, por

ejemplo, la Moduli 255, un sistema de vivienda industrializada con madera donde

Pallasmaa conjugó el rigor de la seriación con un lenguaje a medio camino entre

Mies van der Rohe y la arquitectura tradicional japonesa.

La conversión a las verdades materiales y hápticas —y, con ello, el retorno al seno acogedor de la arquitectura de Alvar Aalto— llegó algo más tarde, cuando Pallasmaa descubrió, gracias a Bernard Rudofsky, los poblados de las tribus dogón; y, sobre todo, tras su estancia en Etiopía (1972-4), donde constató de primera mano cómo el aprendizaje y la experiencia de la arquitectura dependen, en buena medida, del sentido del tacto.

Fue tras esta conversión cuando Pallasmaa abandonó el racionalismo para volver al redil de la mejor tradición nórdica, la de Aalto, Pietilä, Wirkkala o Rasmussen, y recuperó el tiempo perdido empapándose de las lecturas que por aquellos años sostenían una de las ramas más perdurables de la posmodernidad: la inspirada por filósofos como Merleau-Ponty, Bachelard y Heidegger, cuyas ideas interpretó en términos arquitectónicos Christian Norberg-Schulz, un autor al que, sin embargo, Pallasmaa apenas cita en sus escritos, quizá por la mala conciencia que suelen acabar teniendo los que hacen poco más que alimentarse de las ideas de sus predecesores.

Esta mezcolanza de Heidegger con Bachelard, a través de Rasmussen y Norberg-Schulz, unida a la sensibilidad nórdica —de por sí amiga de las cosas de la naturaleza y la piel—, está en el origen de las tesis que, desde entonces, el crítico finés ha defendido con tanta tozudez como éxito entre el público y la academia. Tesis discutibles pero atractivas como que la arquitectura es, al modo heideggeriano, la «materialización de un espacio existencial»; o que la relación del cuerpo humano con tal espacio es ingenua e irreducible a todo discurso lógico; o que, en consecuencia, las experiencias arquitectónicas no son solo visuales —según sostiene la tradición presuntamente ‘ocularcentrista’ de Occidente—, sino de corte sinestésico.

Divulgador de este programa ideológico tan poético como a la postre conservador, Pallasmaa se adjudica el mérito de haber introducido la fenomenología en la arquitectura, porque editó, junto con Steven Holl —otro vulgarizador de ideas filosóficas—, el número que, bajo el título ‘Questions of Perception’, la revista toquiota a + u dedicó en 1994 al tema. La verdad, sin embargo, es muy otra: la mayor parte de las ideas que ha popularizado Pallasmaa entre los arquitectos proceden de textos bien conocidos de la filosofía del siglo XX, sobre todo la alemana y la francesa, y de teóricos de la arquitectura como los ya mencionados Rasmussen y Norberg-Schulz, estos sí verdaderos maîtres à penser. Para comprobarlo, basta con acudir a libros como La experiencia de la arquitectura o Genius loci.

Dicho esto, no puede dejar de reconocerse el atractivo de Pallasmaa. Es cierto que ninguna de las grandes ideas que defiende en sus libros ha sido pensadas por él. Pero no es menos cierto que tales ideas, liberadas de la prosa profesional y muchas veces plúmbea de los filósofos y los teóricos del arte, gracias al talento narrativo y a la capacidad plástica de Pallasmaa se tiñen de tonos cálidos, se acompañan con analogías y ejemplos cercanos y comprensibles para cualquier lector, y se enriquecen con una rica variedad de referencias a la pintura, la música y el cine contemporáneos que hacen de la lectura de los libros del finlandés un placer.

El ámbito en el que el talento de Pallasmaa brilla con luz propia es el de la divulgación poética. Su mérito no es la originalidad, sino el haberle dado una segunda vida —una vida contemporánea— a un cuerpo de ideas —el de la fenomenología y el existencialismo— que es conservador, resulta anacrónico y está en buena medida equivocado, pero que puede seguir desempeñando la función de contrapeso al mundo delicuescente e icónico de la arquitectura de hoy. Ese mundo en el que —como Marx denunciara ya hace tanto tiempo— todo parece desvanecerse en el aire, y en el que muchos ven los libros de Pallasmaa como una especie de asidero construido con algunas verdades inmutables.

Publicado originalmente con el título “Ingenuidad

aprendida. On Pallasmaa’s Encounters” en Arquitectura Viva 159 (2014).