La utopía ambiental del Crystal Palace

Cuando, después de varios meses de debates intensos

y no pocas tribulaciones, el príncipe Alberto, consorte de la reina Victoria,

impuso su opinión de cobijar en un único edificio todos los pabellones de la

Great Exhibition que habría de celebrarse en Londres en 1851, los asesores

regios y el propio príncipe se vieron inmersos en nuevos debates y

tribulaciones que esta vez tenían que ver con la posibilidad de construir ese

gran edificio. ¿Cuál debería ser su tamaño, habida cuenta de su condición de

inmenso contenedor? ¿Cómo habría de iluminarse y ventilarse, por cuanto

pasarían por aquel espacio centenares de miles, si no millones, de personas? Y,

sobre todo, ¿cómo se construiría, teniendo en cuenta que, a solo un año de la

inauguración, no se había puesto ni una piedra, y de hecho no se contaba aún

con proyecto ni con arquitecto?

Para responder a estas preguntas no había muchos precedentes. Nunca se había construido un edificio tan grande para que simplemente funcionara como un contenedor: un efímero edificio de edificios. Nunca se había creado un hábitat humano cuyos materiales fueran, fundamentalmente, la luz y el aire. Nunca se había hecho un esfuerzo tan desmesurado para erigir una estructura que habría de durar apenas unos meses. Y nunca se había pretendido acometer un proyecto tan ambicioso con tantas dudas e improvisaciones, pese al pragmatismo del que se preciaban los orgullosos británicos de mediados del siglo XIX. Para suerte del comité de la Great Exhibition, y en general para los orgullosos pero un tanto desbordados por la ambición habitantes del Reino Unido, Inglaterra contaba por entonces con un artífice a quien las aspiraciones del comité le parecían no solo fundadas, sino viables y, lo más importante, que sabía cómo llevar a cabo la visión de aquel palacio resplandeciente destinado al arte y la economía: Joseph Paxton.

Paxton no era ni arquitecto ni ingeniero; desde hacía treinta años había ejercido como jardinero después de un periodo de formación más bien autodidacta. Producto típico del optimismo de la época, Paxton era un verdadero homo faber que había contado con la complicidad de varios aristócratas amantes de la jardinería (ser aristócrata y no amar la jardinería era por entonces una suerte de contradicción). Entre ellos, el más importante, y acaso el más obsesionado por convertir su dominio en un vergel moderno, había sido el duque de Devonshire, en cuya finca de Chatsworth Paxton había erigido entre 1837 y 1840 la llamada Great Stove. Con sus casi 90 metros de longitud y 20 de alto, se trataba de uno de los edificios más innovadores de la época: invernadero de palmeras en el que la tecnología del hierro fundido y los ensambles en seco de la construcción ferroviaria se aunaba con los escrupulosos principios del diseño solar. Su nave central, cubierta con una bóveda muy ligera, casi etérea, era soportada por esbeltos pìlares de hierro fundido, y su empuje era compensado por dos naves laterales cuya relación superficie-volumen era excelente en términos de intercambios de energía. Además, todo el edificio estaba revestido con piezas de vidrio dispuestas en diente de sierra, no solo para mejorar la captación solar, sino también para zunchar la estructura mediante el plegado —la propia forma— de la envoltura: una solución extraordinariamente eficaz, y sin ningún precedente, que da cuenta de la inventiva de un artífice que carecía de prejuicios estéticos, por cuanto no había recibido formación de arquitecto.

Cuenta la anécdota que, convocado Paxton por los miembros del comité del Crystal Palace para encargarle el edificio, sobre la marcha dibujo sobre un papel secante que tenía a mano la estructura que habría de tener la genial invención: la de una suerte de inmensa basílica con larguísimas naves escalonadas en altura; disposición que si en lo formal resultaba genérica, si no es que tópica, en lo estructural tenía grandes ventajas, pues favorecía la sencilla compensación del empuje de las bóvedas. El célebre dibujo garrapateado por Paxton se ha conservado, y cuando se compara el esquema que allí se representa con las plantas y secciones del edificio finalmente construido, no deja de sorprender la intuición formal y, de nuevo la falta de prejuicios, de Paxton al acometer el que habría de ser el edificio más grande nunca construido en menos tiempo.

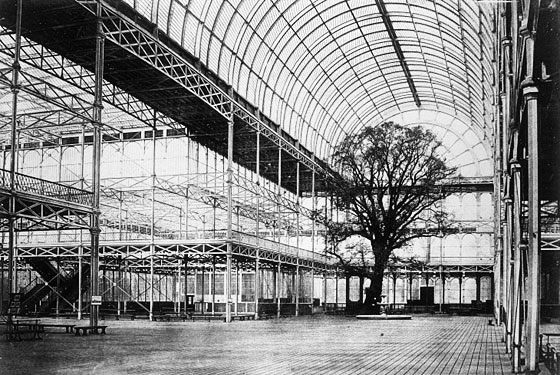

Para explicar la admiración o más bien el estupor que causó entre sus contemporáneos el inmenso invernadero que habría de llamarse The Crystal Palace, basta con recordar las dimensiones de la huella del edificio, 565 metros de largo y 125 de ancho (esto es, un poco mayor que el Palacio de Versalles), y su altura máxima de 33 metros en el transepto (es decir, más alto que la Abadía de Westminster). O también mencionar que su plazo de ejecución fue al cabo de seis meses, dato que da cuenta del grado de madurez constructiva y de la capacidad logística de Paxton y de los jardineros, arquitectos e ingenieros que le ayudaron a levantar el edificio. A esto podría añadirse que la construcción se proyectó a partir de un módulo seriado de poco más de siete metros, y con series de piezas iguales determinadas por la longitud máxima de los paneles de vidrio (en torno a 1,5 metros ), y que los módulos se ensamblaron de acuerdo a un método de prefabricación casi inédito en la arquitectura, y que combinaba, de manera harto pragmática, las soluciones innovadoras de las técnicas del ferrocarril con las tradición artesanal del alzamiento de las piezas mediante poleas accionadas por mulas. Y todo lo anterior con el empeño de trabajar fundamentalmente con la luz y el aire, pues el edificio, liviano, translúcido hasta parecer, en efecto, “de cristal”, fue concebido como una suerte de contenedor atmosférico o climático, un invernadero para personas que si durante los periodos fríos funcionó con éxito captando energía, durante el verano resultó un espacio casi invivible, a pesar de los novedosos sistemas de ventilación natural y climatización artificial que se aplicaron en el edificio. Con todo, la singularidad del edificio fue más allá de sus técnicas poderosas y eficientes: estribó en que, partiendo de unas premisas más o menos genéricas, el Crystal Palace puso en crisis el lenguaje de la arquitectura tal y como se había concebido hasta el momento.

De hecho, puede decirse que la fortuna del edificio se debió en buena medida a la descontextualización tipológica con que, acaso sin buscarlo, fue proyectado; una descontextualización basada en adoptar el esquema de un invernadero para convertirlo en un contenedor social o, empleando las elocuentes palabras de un coetáneo de Paxton, en un “gran invernadero metropolitano”. En el Crystal Palace, la obsesión funcional propia de los primeros invernaderos —recrear los ecosistemas tropicales en la fría Europa— dejó paso a un nuevo propósito: construir un gran invernadero para personas y mercancías, una verdadera utopía atmosférica.

Una utopía atmosférica

En 1791, un filósofo, Herder afirmó que los hombres eran “discípulos del aire”; en 1821 Hegel, otro filósofo, incluyó el dominio de la atmósfera entre los fundamentos del Derecho ( “incluso el aire cuesta, pues hay que calentarlo”, escribió); en 1808, un visionario, Fourier, explicó su plan para incrementar el efecto de las auroras boreales de manera que el norte de Canadá pudiera tener una temperatura como la de la Costa Azul, y así pudiera dotarse al mundo de un “clima perfecto”; en 1817, un jardinero, John Claudius Loudon, anticipó el día en el que los “climas artificiales” de los invernaderos ya no estarían abastecidos de pájaros, peces y animales inofensivos, sino de ejemplares de las especies humanas [sic]”; en 1844, un químico higienista, David Boswell Reid, se preguntó por qué, siendo el “aire invisible” tan importante para los espacios habitados, no se empezaba a considerar la arquitectura como “el cuerpo de esa atmósfera interior sin la cual no podría darse la vida”. En 1851, otro jardinero, Joseph Paxton, construyó el Crystal Palace.

En la Inglaterra polucionada y anublada del siglo XIX, la utopía higiénico-atmosférica era casi un lugar común, Así que el Crystal Palace —un invernadero gigante, a fin de cuentas— fue asumido con cierta naturalidad y, más allá de las previsibles loas al progreso de los tiempos y a la belleza pintoresca de la inmensa construcción de Paxton, los visitantes del edificio en general lo vieron como un “arco resplandeciente” o un “palacio para un príncipe encantado”, es decir, lo vieron con las anteojeras del Romanticismo.

Pero lo que sorprendió a los observadores más agudos fueron las características de su espacio interior, diáfano y bañado por la luz que entraba a raudales a través de las vidrieras transparentes. Si, desde fuera, el edificio se mostraba como una descomunal y rotunda estructura de bóvedas de acero y vidrio, en el interior cualquier referencia formal tendía a disolverse en una atmosfera pura y nunca vista, cuya inmaterialidad e indefinición resultaba a los ojos de la época —sobre todo a los ojos más refinados— extraña y un tanto agresiva, si no es que traumática, por ser tan ajena a las leyes tradicionales del control visual de la forma. Al célebre arquitecto Gottfried Semper, que lo visitó en 1851, el Crystal Palace le recordaba así una especie de ‘vitrina’ o un “vacío cerrado por un cristal”; por su parte, Richard Lucae, un aficionado a la arquitectura que escribió sobre el edificio algunos años después, vio en la inmensa obra el primer ejemplo de un “ambiente creado de manera artificial”, un ambiente en el que “como ocurre en un cristal, no hay un interior o un exterior verdadero”, de manera que nos sentimos “separados de la naturaleza, sin apenas darnos cuenta”, como si “estuviéramos en la sección de una atmósfera.”

La fascinante o incómoda sensación de estar en un interior inasible e ilimitado —un interior que, por su escala y características, parecía en realidad un exterior— tenía que ver con la paradoja de que, en el Crystal Palace, la sustancia más incorpórea, el aire, se había convertido en un material arquitectónico por derecho propio. La masividad y la articulación visual ya no importaban; lo relevante era la capacidad de la materia para producir efectos. Como el de los impresionistas, el pintoresquismo del Crystal Palace era aéreo y, con ello, refrendaba los sueños atmosféricos de los que precedieron a Paxton, sueños higiénicos un tanto megalómanos que estaban, por decirlo así, flotando en el ambiente.

Lejos de aislarse radicalmente del exterior, la membrana de acero y vidrio del Crystal Palace se limitaba a acotar una porción de ambiente (el Crystal Palace parecía así la casa de los discípulos del aire postulados por Herder); calentaba esa porción de aire y la convertía en un bien valioso (en el sentido planteado por Hegel); confirmaba la posibilidad utópica de un clima regulado a gran escala (como previó Fourier); descontextualizaba el uso del invernadero para aplicarlo a la especie humana, en particular a la especie burguesa (como había soñado Loudon); y, finalmente, planteaba la posibilidad de una arquitectura basada menos en formas que en atmósferas (como había propuesto Reid). El Crystal Palace inventó a sus precursores, y hoy, metidos de lleno en el Antropoceno, los arquitectos, los constructores, acaso también ciertos filósofos, siguen soñando sus propios Crystal Palaces.