La utopía del faro horizontal

Aunque construyamos para protegernos del

hielo y la lluvia cubriendo nuestros cuerpos con pieles de piedra y ladrillo,

la arquitectura no deja de ser naturaleza. La tesis resulta verosímil si

pensamos que los edificios son como organismos que nacen, crecen y mueren, y

sobre todo si advertimos que la arquitectura es un fragmento humanizado de

naturaleza: un paisaje con sus tamaños y leyes propios, pero a fin de cuentas

paisaje.

Llegar a esta definición puede ser el

trabajo de una vida o, por el contrario, el desencadenante que dé sentido a una

carrera. Lo fue desde el principio para Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramon

Vilalta, el trío que, bajo el nombre RCR arquitectes, han convertido Olot en el

eje de una personalísima obra que es fruto de la voluntad de disolver la

arquitectura en su entorno, de hacer de ella paisaje habitado. Esta voluntad no

es ocasional ni tardía: está presente desde sus primeras obras en Cataluña, y explica

bien que en 2017 se les concediera el Premio Pritzker, el llamado ‘Nobel’ de la

arquitectura, que hasta entonces solo había recibido otro español, Rafael Moneo,

en 1996.

Arquitectura y paisaje se funden también

en su última propuesta: un faro horizontal en el poniente de Gran Canaria,

Punta Aldea. Se trata de un proyecto concebido en 1990 y después abortado, pero

que, pasado el tiempo y retomada la voluntad de construirlo por parte de las

administraciones, los catalanes han querido convertir en algo aún más ambicioso

y también más acorde con los tiempos: un itinerario cultural y ambiental en el

extraordinario paisaje que se extiende por los desfiladeros de Andén Verde y

los yacimientos arqueológicos de Risco Caído y las Montañas Sagradas, territorio

volcánico que tiene afinidades insospechadas con el lugar en que Aranda, Pigem,

y Vilalta viven y trabajan, la también volcánica Garrotxa.

La voluntad de RCR arquitectes por

disolver los edificios en el paisaje puede explicarse por la presencia tan

peculiar que tiene la naturaleza en su ciudad, de apenas 35.000 habitantes.

Definido por el contraste entre las quebradas secas y los valles húmedos, las

verdes arboledas y las oscuras lavas, las colinas gastadas por el viento y los

conos eruptivos de precisa geometría, el paisaje de Olot y la Garrotxa constituye

una realidad tan opulenta que resulta difícil salirse de ella. “Se impone como un

hecho volcánico que invoca palabras como fluidez, feracidad, materia, devenir,

entropía, lleno, vacío”, explica Vilalta. En la Garrotxa —la llamada “Suiza

catalana”— la realidad del paisaje alienta una mirada que, lejos de abarcar la

naturaleza para dominarla, prefiere contemplarla, entenderla, revelarla.

Es probable que Aranda, Pigem y Vilalta

aprendieran a mirar el paisaje durante su crianza en Olot. Pero este

aprendizaje nunca se habría manifestado del todo de no ser por su paso por la

Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès, cerca de Barcelona, de

cuya primera promoción formaron parte. La ETSAV se preciaba de haber incorporado

el paisajismo al currículo de los arquitectos, un empeño innovador que, sin

embargo, no impidió que los que pronto serían RCR arquitectes tuvieran que lidiar

con ciertas incomprensiones. Aranda, Pigem y Vilalta recuerdan al respecto el

momento en que, después de exponer un proyecto con fuerte impronta

paisajística, el catedrático les preguntó con acritud: “Pero, ¿dónde está el

edificio?”.

No hacer una arquitectura “de edificios”

sino “de paisajes” era algo que entonces rayaba en la herejía. Pero nuestros

protagonistas siguieron siendo fieles a sus convicciones, y tras terminar la

carrera en 1987 tomaron una decisión que determinaría sus vidas: trabajar desde

Olot. Supieron resistirse a los cantos de sirena de la Barcelona preolímpica, para

volver a su ciudad y convertir paisaje y paisanaje en el sustrato de su

trabajo. “Fueron tiempos apasionantes y difíciles —declaran—, que se

enriquecieron con tres grandes oportunidades: el trabajo como asesores para el

recién creado Parque Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa, el viaje a

Japón y el concurso para el faro de Punta Aldea”.

El de asesores del Parque Natural fue un

trabajo fructífero porque les introdujo en la lógica que rige la gestión de los

territorios y les dotó de esa mirada ecológica en la que lo relevante no son

los objetos, sino las relaciones que se dan entre ellos. Por su parte, el viaje

a Japón les mostró la belleza de una arquitectura íntimamente ligada al lugar y

rica en sugerencias estéticas. Por supuesto, todo lo anterior resuena en las

primeras obras de calado de RCR arquitectes, tanto las de Olot —el Estadio de

Atletismo Tossol Basil y el Parque de Piedra Tosca— como el proyecto que habría

de esperar treinta años para tomar nueva vida: la intervención en Gran Canaria.

Más allá del icono

En 1990, el área de Señales Marítimas del

Gobierno de España convocó un concurso para la construcción de faros en

diferentes enclaves, entre ellos uno de los acantilados más bellos de las Islas

Canarias. De los trescientos equipos participantes, todos menos uno replicaron

el arquetipo de ‘faro’ con poste vertical que esgrime arriba una luminaria.

Aranda, Pigem y Vilalta plantearon algo inédito que sugiere la madurez con que

desde muy pronto encararon su carrera. “Por esas fechas contábamos ya con una

suerte de método de proyecto que consistía en atarnos la mano a la espalda para

no dejarnos llevar por tópicos visuales. La idea era darle menos protagonismo

al dibujo que al concepto, a la idea que debía sostenerlo todo”, explican.

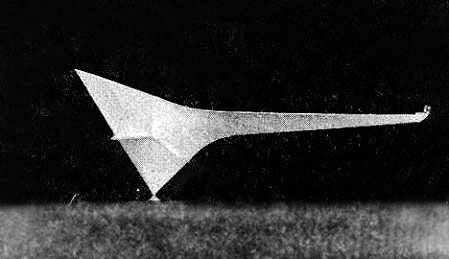

En este caso, resistirse a lo previsible consistió

en proponer un faro horizontal. Los faros son verticales porque deben alzar su

luz sobre la línea de la costa, pero, cuando esta se levanta tanto como en

Punta Aldea —las quebradas allí ascienden cientos de metros—, puede plantearse

la alternativa de combinar el faro con el paisaje de manera que este funcione

como inmenso poste de roca y aquel solo como una luminaria colocada en la cota

exacta. El resultado no es tanto un icono que se destaca de la naturaleza

cuanto un objeto híbrido que se mezcla con él: algo que, sin dejar de ser una

señal marítima, aspira a dar voz al paisaje.

Con esta decisión radical y poética, RCR

arquitectes ganaron el concurso, pero el paso de la titularidad de Señales Marítimas

a las autonomías y las incertidumbres de la gestión hicieron el proyecto

quedara arrumbado. Con todo, en 2022 las administraciones canarias decidieron

retomar la utopía de los catalanes con el argumento de que la construcción de

una autopista por el flanco occidental de Gran Canaria permitía que la vieja

carretera que serpentea entre desfiladeros se incorporase a la intervención para

crear un itinerario territorial. Aranda, Pigem y Vilalta atendieron la

petición, pero lo hicieron conscientes de los cambios sociales, políticos y ecológicos

que se han producido desde 1990: el proyecto del faro no podía ser el mismo. “No

creemos ya que la propuesta deba consistir en un objeto con una única función:

nuestro propósito es hacer del faro un catalizador que active el paisaje al

mismo tiempo que lo revela y propicia nuevos modos de explorar el territorio”, afirman.

La prevención de RCR

arquitectes se justifica por el dato de que las Islas reciben cada año trece

millones de visitas, tal y como se señala en Turismo Paisaje Futuro,

editado por el Gobierno canario y que describe en buena medida las intenciones

del proyecto. Y se justifica asimismo por la desconfianza de que un ‘icono’ al

uso pueda tener sentido en un lugar tan vulnerable como Punta Aldea y su entorno, con

sus desfiladeros que a Unamuno le sugerían la imagen de una “tempestad

petrificada”. Así, frente al autismo de los iconos, RCR arquitectes proponen crear

una “caja de resonancia” que amplifique los ecos del paisaje del Andén Verde y

asimismo los ecos culturales de Risco Caído y las Montañas Sagradas, donde los antiguos

canarios excavaron cuevas y las ornamentaron con extraños símbolos que se

siguen iluminando con la luz de los solsticios y equinoccios.

El nuevo itinerario cultural para Gran Canaria replantea

las ideas convencionales sobre el territorio, el turismo y la gestión. Se trata

de un laboratorio que no hace sino reflejar las inquietudes de RCR arquitectes,

materializadas hoy en tres iniciativas complementarias: los talleres de verano

en su estudio en Olot, la Fundación Bunka y la llamada ‘Vila’, una masía de

origen medieval que quiere ser un centro de investigación sobre el espacio

habitado. Por medio de ellas, pretenden poner en entredicho algunos de los

dogmas de la cultura arquitectónica, enriqueciendo la especialización con la

transversalidad, sustituyendo la cultura de la imposición de “arriba abajo” por

otra en la que haya cabida para más voces y, sobre todo, ampliando el discurso

hasta los paisajes y territorios. Acompañados por discípulos, alumnos,

compañeros y artistas, RCR arquitectes siguen trabajando con la esperanza de

que llegue un momento en que los catedráticos de Proyectos no pregunten “dónde

está el edificio”, convencidos ya de que la arquitectura puede ser naturaleza.

El proyecto en Gran Canaria parece una ocasión excelente para demostrarlo.