Norman Foster, 'environmental tech'

Desde el primer momento de su

carrera, Norman Foster supo moverse por la cuerda floja con una admirable falta

de vértigo. La cuerda floja que se tiende entre la arquitectura culta y la

arquitectura comercial, entre la eficaz respuesta corporativa y la insegura

pregunta creativa. Más allá del oportunismo o la ambición de éxito —que nunca

son cualidades menores en un gran arquitecto—, la falta de vértigo de Foster

quizá tenga que ver con otra cualidad más difícil de definir pero probablemente

más útil: el sentido del equilibrio. El sentido para seguir el rastro de la

solución ingeniosa, para buscar el cliente más fecundo y para evolucionar, en

fin, conforme lo exige el ‘dictado de los tiempos’, máxima hegeliana a la que

se vienen entregando los arquitectos desde que Viollet-le-Duc, primero, y

Sigfried Giedion después, la convirtieran en dogma de fe de la modernidad.

El sentido del equilibrio de Foster le llevó desde el principio a saber dónde le convenía presentar batalla, lugares donde sus rigideces compositivias y su tendencia al esquematismo pasaran inadvertidas, y, por el contrario, se mostraran en primer plano sus grandes virtudes como transformador de tipos —el rascacielos, el aeropuerto, la oficina— y su condición de exquisito constructor y genial intérprete de la tecnología. A ello coadyuvó, problamente, su pasión por las máquinas, digna de un Marinetti, y el hecho de que, tras sus años de formación en la posindustrial Manchester, algunos popes posfuturistas como Richard Buckminster Fuller y Reyner Banham tutelaran sus pasos, reconociendo en Foster al gran continuador de la mejor tradición tecnocrática de la arquitectura de Occidente.

Todo ello explica, tal vez, la entrega del joven Foster a ese lenguaje objetivante y pretendidamente alegre que se llamó ‘high-tech’; un lenguaje que, hoy, pasados más de cincuenta años desde que diera sus primeros coletazos, podemos considerar con cierta displicencia, y que preferimos enteder desde un punto de vista menos heroico, como la materialización más ordenada de las quimeras futuristas, o incluso el canto de cisne de la modernidad maquinista. El high-tech hizo de Foster un arquitecto con nombre en la medida en que lo colocó en el cómodo casillero de los ‘estilos’, y Foster —en general, bastante indiferente a las teorías— se sintió cómodo en él mientras los vientos soplaron a favor de la tecnocracia.

El problema llegó después, una vez que el discurso de la sostenibilidad comenzó a hacerse fuerte —muy especialmente en países como Alemania y el Reino Unido—, y el high-tech dejó de ser el estilo de la mecanización alegre (por mucho que aún la siga creyéndolo ‘alegre’ el siempre alegre Richard Rogers) para comenzar a verse como un lenguaje más bien oneroso y arbitrario, cuando no cómplice del capitalismo de la globalización. Foster, siempre agudo, supo reaccionar a tiempo: advertido el peligro, olfateó inconscientemente una escapatoria no demasidado traumática, para acabar embarcándose en un estilo de circuntancias pero eficaz, que, sin cambiar mucho las características formales del high-tech, pasó a estar sostenido por premisas ideológicas distintas: ya no las del maquinismo, sino las de la ‘sostenibilidad’, esa otra suerte de determinismo tecnocrático. Así, Foster supo pasar en buena hora del high-tech al, llamémoslo así, environmental tech.

El primer high-tech manifestó la impronta del utopismo formalista basado en el consumo indiscriminado de petróleo barato; ese mismo utopismo, por cierto, que alentó con argumentos tan divertidos como al cabo insostenibles el hoy aún (tan sorprendentemente) admirado Reyner Banham. Con su panoplia de artefactos de climatización agigantados y su lenguaje fresco y colorista, el celebérrimo Centro Pompidou de Richard Rogers y Renzo Piano fue la primera y última materialización de aquellas ‘utopías regenerativas’ que popularizaron los divertidos pero insostenibles proyectos de Archigram.

Sin embargo, no todas las versiones de este high-tech formalista se quisieron tan extravagantes, y es aquí donde Foster desempeñó su papel. Es cierto que en sus primeras obras se advierte todavía la poética tecnológica de los años dorados del pop, pero su idealismo nunca desbordó los límites del sentido común: es un idealismo de persona de orden. Tal se advierte, por ejemplo, en algunas de las mejores obras del comienzo de su carrera, la Terminal para Fred Olsen o las oficinas para IBM construidas en la misma época (1970-1971) que el Centro Pompidou, que son un kit de montaje cuyas unidades constructivas conviven con inmensas máquinas enfriadoras convertidas en emblemas de una especie de arquitectura parlante de la energía. Muy semejante en su concepción es el Centro Sainsbury de Artes Visuales (1976-1977), donde todo el aparataje mecánico se cobija en una piel de gran canto que funciona a la vez como estructura y como canalización; una estrategia que adquiriría su expresión más refinada en los ‘árboles’ del Aeropuerto de Stansted (1987-1991), a un tiempo soportes mecánicos y núcleos de instalaciones.

En el fondo y en la forma, y por mucha que fuera la admiración de Foster por la arquitectura popular y todo tipos de ingenios vernáculos —como sugieren los dibujos y algunos proyectos de esta época, como los concebidos para las Canarias—, las obras para Fred Olsen o el Centro Sainsbury seguían convalidando el viejo optimismo de la modernidad y su creencia en un lenguaje universal sostenido por los poderes de la tecnología. No en vano, tanto en la obra temprana de Foster como en la de Rogers o Piano, así como en la de las muchas oficinas corporativas que los han imitado después con mayor o menor fortuna desde entonces, la universalidad del lenguaje, es decir, la independencia respecto al clima, tiende a confiarse a una membrana mecánica capaz de adaptarse a las variaciones del entorno y que actúa como un órgano que segrega confort a cambio de un gasto generoso de petróleo. Es decir, una variante viable de aquel mur neutralisant conectado a una bomba de calor que Le Corbusier propuso como el garante de una ‘arquitectura internacional’.

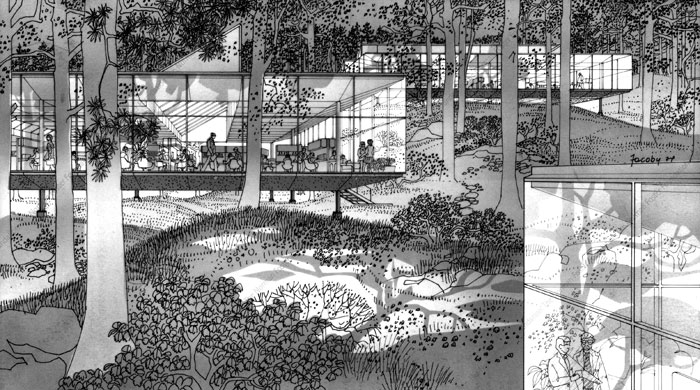

La crisis de 1973 obligó a la renovación de estos modos tecnocráticos. Con la creciente preocupación por el medio ambiente y la búsqueda de modos más eficaces de gestionar la energía no tanto a través de las máquinas como de las formas arquitectónicas en sí mismas, las tesis sobre la construcción económica propuestas treinta años antes por Buckminster Fuller, entre otros, volvieron a ser pertinentes. Es cierto que nunca habían dejado de ser atractivas para muchos, pero hasta entonces las utopías tecnocráticas a la manera de Fuller habían tenido más éxito entre los grupos tecnojipis (la burbuja de Banham, la Drop City de Arnold) que entre los arquitectos más profesionalizados. Fue Norman Foster quien recuperó los postulados fullerianos para la arquitectura ‘seria’ gracias a una serie de proyectos que partían de la hipótesis del clima mecánicamente controlado, y que se fundaban en la idea del universalismo tecnocrático. Es el caso de la gran carpa de la Expo Knoxville (1978) y, sobre todo, en el Climatroffice (1971), un gran espacio de oficinas formado por plataformas colonizadas de vegetación e insertas en un ambiente homogéneo protegido por una gran estructura estérea.

Con el tiempo, las hipótesis del ambiente totalmente artificial y del tecnocentrismo al modo de Buckminster Fuller y Banham fueron dejando paso a una versión menos lineal y opresiva de la gestión del clima. Se trató de un proceso de mutación por el cual el high-tech devino un environmental-tech, y que se acentuó cuando los estudios más internacionalizados comenzaron a trabajar en contextos climáticos distintos de los de sus países de origen; una situación por cierto muy semejante a la que tuvieron que hacer frente los arquitectos del Estilo Internacional en la década de 1950.

Este giro medioambiental hizo que las estrategias de diseño se volvieran cada vez menos dependientes de la producción mecánica del confort, conforme iban incorporando otros modos pasivos de gestionar de la energía. Fue un cambio que se tradujo tanto en el aumento de la complejidad de las envolturas merced a filtros solares y lumínicos de toda índole, como en el uso de artefactos solares de producción de energía térmica o fotovoltaica, o incluso en la utilización de la masa construida como ‘depósito de calor’. A ello se sumaron otras estrategias como el aprovechamiento de la ventilación natural o de la estabilidad térmica del suelo y del nivel freático, que comenzaron a complementar el cálculo, cada vez más preciso, del impacto de la construcción en términos medioambientales. Todo ello alentó un tipo de gestión de la energía más holístico y transversal, que con la perspectiva que da el tiempo sabemos ver como un eco tardío del enfoque amplio y multidisciplinar propuesto muchas décadas antes por Victor Olgyay y Baruch Givoni.

El cambio de sensibilidad resultó muy evidente en Piano y bastante menos en Rogers, pero fue Foster quien convirtió la atención al contexto (fundamentalmente urbano) y al clima en argumentos principales de su ‘estilo’ de madurez. Así, mientras que en proyectos mediterráneos como la mediateca de Nîmes o el Liceo Albert Camus de Fréjus, ambos en el sur de Francia, las pieles de vidrio se revisten de lamas o de parasoles, en otros edificios ubicados en climas más continentales, como el ‘rascacielos verde’ (valga el oxímoron) del Commerzbank en Frankfurt, las envolventes de vidrio se orientan al sol para incrementar las ganancias de calor, y los espacios se organizan en torno a islotes vegetales que favorecen el control natural del ambiente.

Esta atención al lugar se tradujo en un renovado interés por lo vernáculo. Lo notorio es que, a diferencia de otras actitudes de tipo esencialista, el environmental-tech recuperó la arquitectura vernácula despojándola de connotaciones ideológicas y valorándola tan sólo por sus prestaciones. La ‘ciudad autosuficiente’ de Masdar City es un ejemplo característico de este modo de apropiación de los modos de hacer tradicionales, que se depuran de buena parte de sus mensajes nostálgicos o programáticos para devenir modelos social y políticamente neutros. Así, en Masdar —y, más allá de su rendimiento real, que ha demostrado ser bien pobre— se mezclan con pragmatismo las estrategias conservativas y selectivas (aislamientos térmicos, sistemas de ventilación natural) con las regenerativas (frío solar, centrales fotovoltaicas), mediante un lenguaje que evoca el tradicional sólo en aquellos aspectos que resultan relevantes a efectos climáticos, como las organizaciones urbanas compactas y las tramas de celosía. En este contexto, los patios en sombra y ajardinados o las torres de viento que Rudofsky recogía en su Architecture without Architects se contemplan a través de un prisma de objetividad que los convierte en máquinas térmicas despojadas ya de cualquier rastro de romanticismo.

Utopía climática al cabo, el proyecto de Masdar City entronca con la promesa moderna de volver habitables todos los rincones de la Tierra gracias a los poderes de la tecnología. La novedad es que este programa no se hace depender de la capacidad de los artefactos para producir confort con un gasto indiscriminado de energía, ni de la simple imitación de las construcciones tradicionales, sino de un diseño sistemático que reinterpreta las estrategias de la construcción vernácula, pero que no renuncia al lenguaje contemporáneo, por mucho que los estilemas tecnológicos del arte de Foster puedan perder parte de su efecto estético, a fuer de reiterativos.

A medio camino entre el universalismo y el regionalismo, el caso de Masdar da cuenta de la singular evolución del high-tech, y lo hace de una manera que parece replicar, miniaturizándola, la historia de la relación entre el clima y la arquitectura moderna en su conjunto. Es una lástima que Madar, utopía del despotismo ilustrado contemporáneo, más que una ciudad haya terminado siendo una inmensa sede corporativa sin población estable ni calles transitadas, es decir: un éxito como mecanismo, pero un fracaso en cuanto ciudad. Pero tal vez Foster pueda tomarse la revancha construyendo algún día fullerianos iglús en la Luna.