Nunca fuimos modernos (tampoco en lo medioambiental)

Aseverar que la casa y el clima se implican

mutuamente, que funcionan como el haz y el envés de la arquitectura, que son

dos modos de decirse lo mismo, no deja de ser a estas alturas un lugar común.

Un lugar común que, con todo, hay que seguir frecuentando, tan profunda y

duradera ha sido la huella de los dogmas compositivos, funcionalistas y

tecnocráticos que las pedagogías oficiales impusieron a lo largo del siglo XX.

Que el clima determina la casa y que la casa construye

un clima es algo que se sabe desde siempre. Lo sabían los sabios de la

Antigüedad, como aquel Hesíodo que advertía de que, como “no siempre será

verano”, hay que “procurarse cabañas”. Lo sabía Vitruvio, cuando asociaba el

origen de la arquitectura con la cristalización de los lazos sociales y hacía

depender estos de la afinidad de quienes, acercándose al fuego, descubrieron el

confort. Lo sabía Alberti, cuando establecía un paralelismo entre las partes de

la casa y la protección contra el frío, el sol y la lluvia. Lo sabía Scamozzi

que pedía que los arquitectos fueran “también meteorólogos”. Lo sabía Philibert

de l’Orme, que declaraba que “más valdría que el arquitecto se equivocara en lo

que toca a los ornamentos que en conocer las bellas reglas de la naturaleza,

para beneficio de la salud”. Lo sabía Semper, cuanto reducía la arquitectura a

cuatro elementos que se correspondían con la cuaterna clásica del agua, la

tierra, el aire y el fuego. Lo sabía Le Corbusier, cuyos notorios fracasos en

la climatización artificial —la respiración exacta que no podía respirar— le

llevaron a frecuentar el bioclimatismo. Y, por supuesto, lo sabían los

constructores vernáculos, hábiles a la hora de erigir casas tan precarias como

eficaces que convalidaban ese otro tópico veraz que dice que la arquitectura

es, en esencia, refugio.

Estos precedentes —y los que es fácil encontrar en

cuanto uno mira con otros ojos la historia de la arquitectura— evidencian que

el problema del clima no es algo nuevo. Con todo y con eso, a la hora de

enfrentarse a los retos medioambientales, los arquitectos hoy siguen profesando

la fe en la amnesia, el amor por los comienzos desde cero, por ese

‘tablarrasismo’ ingenuo que se sostiene en la convicción de que los tiempos que

vivimos son fundamentalmente originales. “¡A nuevos tiempos, nuevas soluciones;

a un nuevo Zeitgeist, una nueva

arquitectura!”, parecen proclamar, como si siguieran viviendo en la década de

1920.

Que no podemos seguir fungiendo de ‘héroes’ modernos

nos lo enseñaron antaño Tafuri y Rossi, y que nuestros tiempos, aunque

convulsos, no son tan originales nos lo puede mostrar hogaño el examen de la

arquitectura con la que aún nos parangonamos, la de los últimos cien años. Una

arquitectura que, lejos de ceñirse a esquemas simplistas, fue muy compleja, y

que, en lo que toca a su relación con el clima, el medioambiente o la ecología,

se manejó de una manera plural, como pone de manifiesto la breve taxonomía que

vamos a ensayar aquí: la taxonomía de los paradigmas que los arquitectos han

manejado para entender su relación con el entorno.

El primer paradigma sería el ‘higienista’ de comienzos

del siglo XX, heredero de la vieja tradición hipocrática que prevaleció en

Occidente durante dos milenos, y que confió en los poderes sanadores de las

casas, en cuanto canales benéficos de ese aire y ese sol que se pretendía

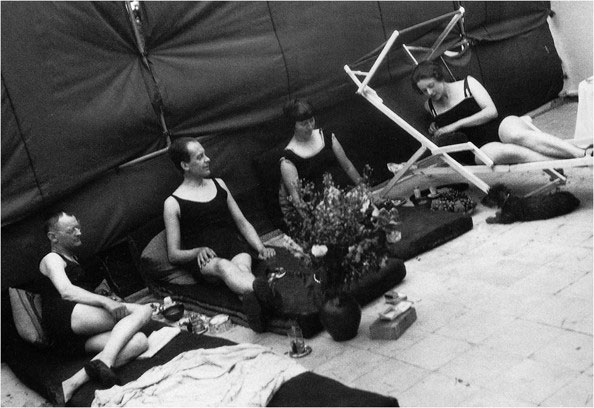

“llevar a todos”. El higienista es el paradigma de aquel Walter Gropius

ataviado con bañador que se tumbaba en la terraza de su villa en Dessau, o la

del Le Corbusier que emplazaba juegos infantiles en la cubierta de su ciudad vertical

de Marsella, o la de aquellos arquitectos de las siedlungen que, con espléndida tozudez, orientaban las hileras de

viviendas hacia el astro rey.

El segundo paradigma, el tecnocrático, fue igual de

‘moderno’ que el anterior, pero confió menos en el aire y el sol ‘naturales’

que en sus equivalentes artificiales: los obtenidos por medio de la calefacción

y el aire acondicionado. La hipótesis era que la poderosa maquinaria del siglo

XX iba a quebrar, por primera vez en la historia, la forzosa dependencia que la

arquitectura había tenido respecto del clima, de suerte que las formas pudieran

retornar a ellas mismas, volverse ‘puras’, y en su metamorfosis pudieran dar

pie a un lenguaje que, como escribiera Le Corbusier en Précisions, sería igual tanto en los polos cuanto en los trópicos:

el lenguaje universal del Movimiento Moderno. Los rastros que dejó este

improbable empeño son muchos: van desde las desaforadas visiones del Futurismo

hasta las también desaforadas utopías de Archigram que tanto gustaron a Reyner

Banham, y después de ellas los modos, ya más serios, del high-tech de aquel Foster que, de joven, no tenía empacho en

derrochar energía.

El higienismo y la tecnofilia fueron los dos

paradigmas predominantes en el Movimiento Moderno, aunque este no dejara de

contener otras tendencias que, si bien fueron reprimidas durante un tiempo,

acabaron por aflorar durante los tiempos de renovación. Renovador fue, en

verdad, el paradigma bioclimático, que construyeron tanto quienes habían

renegado del maquinismo como quienes se habían dejado fascinar por la

arquitectura vernácula en virtud de su sabia y económica manera de relacionarse

con el entorno. Esta nueva sensibilidad por el contexto, por la orientación,

por los materiales, se expresó en las fecundas lecturas de la arquitectura

popular por parte de Sybil Moholy Nagy, Bernard Rudofsky o Hassan Fathy, y en

los modos deterministas pero sin duda creativos con que Victor Olgyay —a través

de su nunca suficientemente ponderado Design

with Climate— interpretó en clave moderna las lecciones de los biólogos,

meteorólogos y constructores “sin pedigrí”.

El paradigma ecológico de los años setenta fue el

mayor corolario de la sensibilidad bioclimática, que tuvo que mutar para hacer

frente a las primeras crisis energéticas. Lo hizo aprovechando primero el

potencial de las nuevas tecnologías, enriqueciéndose después con las

aportaciones de las ciencias biológicas, y empapándose, en todo momento, de la

ideología ingenua pero no por ello menos influyente del jipismo en sus muchas

versiones, desde el neoagrarismo hasta el new

age.

Aunque el retorno de la energía barata

deshinchó la burbuja ecológica durante casi dos décadas, las nuevas crisis que

trajo consigo el milenio volvieron a hincharla, si bien con otros aires

tecnológicos e ideológicos. El paradigma derivado de este proceso tuvo una

doble condición. Fue, por un lado, termodinámico, en la medida en que quiso

volverse más científico, indagando en los procesos de transferencia de calor

que se dan en los cuerpos humanos y en los edificios-cuerpo, y reconociendo —si

bien de manera problemática— el lado renovador, por estético, que podía tener

la termodinámica. Por otro lado, fue también un paradigma sostenible, por

cuanto hizo eco de los dogmas que, en todas las instancias, pretendieron

responder a los retos del cambio climático. Complementaria en principio, esta

doble condición no ha hecho sino separarse con el tiempo: si los afines a la

sostenibilidad han primado los lados cuantitativos del problema hasta propiciar

una suerte de nuevo funcionalismo —el funcionalismo medioambiental—, los

adalides de la ‘termodinámica’ han intentado una difícil conciliación entre lo

técnico y lo estético; incluso han aspirado a un nuevo tipo de belleza, la

‘belleza termodinámica’.

Marcados por crisis ecológicas, sanitarias y

geopolíticas de incierto desenlace, nuestros tiempos se enfrentan—es cierto— a

nuevos retos. Pero esto no quita para que, en lo fundamental, las maneras con

que abordamos el problema del medioambiente, se sigan ciñendo a uno de los

paradigmas citados: higienista, maquinista, bioclimático, ecológico,

termodinámico o sostenible. De hecho, más que seguir un único esquema, nuestra

aproximación es ahora fecundamente híbrida, ecléctica: toma de uno u otro

paradigma aquello que le interesa. Del higienista, la obsesión por la

ventilación —no en vano hemos vivido tiempos de mascarillas—; del maquinista,

la pertinaz confianza tecnológica; del bioclimático, el aprendizaje de la

“arquitectura sin arquitectos” y el regionalismo derivado de él; del ecológico,

la asunción de la dimensión compleja e interdependiente de los procesos que

conforman edificios y ciudades, y de los mecanismos perceptivos que alteran

nuestra conducta a través del entorno; del termodinámico, el conocimiento de

los procesos de intercambio de calor que regulan la vida cotidiana y la

convicción de que es posible jugar estéticamente con ellos; y del sostenible,

el afán cuantificador y el impulso regulador, con todas sus ilusiones

tecno-burocráticas y sus oportunidades económicas.

Como lo fue en los tiempos heroicos de la

‘modernidad’, la casa sigue siendo el mejor laboratorio para probar estos

paradigmas o ponerlos en cuestión. No solo porque el ámbito, presuntamente

modesto, de la vivienda determina en muchos sentidos la vida de las personas;

también porque esas personas, a través de la casa, se ven obligadas a

enfrentarse de primera mano con su entorno, abriendo o cerrando ventanas,

extendiendo o recogiendo toldos y celosías, apagando o encendiendo la

calefacción, hasta interiorizar de nuevo los mecanismos —hoy fundamentalmente

olvidados— del sentido común.

Lugar en el que confluyen climas y microclimas,

técnicas e ideologías, la casa —y en general la arquitectura en tono menor—

puede llegar a ser un verdadero campo de experimentación técnico, compositivo y

pedagógico sobre nuestras prácticas medioambientales. Unas prácticas que —como

sugieren bien los edificios presentados en estas páginas— sabemos ya que tienen

que ver menos con discursos técnicos, sociológicos y políticos ajenos a la

arquitectura, o con las regulaciones tecnocráticas y las imposiciones económicas

de la ‘sostenibilidad’, que con los problemas esenciales, ‘internos’, de la

disciplina. Los mismos, en buena medida, con los que ya tuvieron que habérselas

un Vitruvio, un Alberti, un Scamozzi o un Semper. El clima no es algo distinto

a la casa; clima y casa son, simplemente, dos modos de decirse lo mismo:

‘arquitectura’.