Prada Poole, homo ludens

Como Oskar Matzerath —el protagonista de El tambor de hojalata que

a los tres años, y consciente ya del horror adulto, se arroja por unas

escaleras para no crecer más—, José Miguel de Prada Poole decidió un día no

participar de la seriedad irracional del sistema de los mayores y se entregó a

otro tipo de seriedad: la del juego. Como Oskar Matzerath —encerrado en un

cuerpo infantil pero más clarividente que cualquier adulto—, Prada Poole se

sintió en posesión de una lucidez ajena al sentido común: la lucidez que le

llevó a imaginar la utopía con una implacable lógica constructiva.

Nacido en Valladolid en 1938, Prada Poole terminó en Madrid la carrera de Arquitectura en 1965, año que no tiene especial significado pero en el que está contenida ya la burbuja visionaria y lúdica de la que nunca quiso salirse. La misma que comenzaba a hincharse con los ecos de la música de Dylan y los Beatles, los aires del ecologismo hippie, las brisas de la libertad sexual, las auras de las tecnologías, los soplos de la estética pop, los céfiros lisérgicos de la psicodelia… con esos vientos, en fin, del Zeitgeist, que impulsarían a muchos jóvenes hacia las pequeñas revoluciones de la época, representadas con todas sus paradojas por el Mayo del 68.

Fue precisamente en 1968 cuando Prada Poole entró en la órbita del Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, una institución dotada de paleontológicos ordenadores IBM que hicieron las delicias de los artistas ‘concretos’. La idea era utilizar la computación como herramienta objetiva de creación artística, y en este empeño Prada Poole se hermanó con otros jóvenes heterodoxos como Ignacio Gómez de Liaño, Juan Navarro Baldeweg, José María Yturralde, Eusebio Sempere, Elena Asins o Soledad Sevilla, su esposa desde 1967. Junto a ellos, se entregó al culto de las formas seriadas y la pureza cromática; indagó en las leyes de la percepción estética; y llegó a diseñar un improbable gadget para medir la belleza artística, el ‘Estetómetro’.

El Centro de Cálculo fue fundamental para el futuro maestro de las burbujas, pues allí descubrió las dos ciencias que nutrirían su idiosincrásica inventiva: la morfología y la cibernética. La morfología consistió para Prada Poole en la exploración de formas óptimas para conseguir el mayor rendimiento espacial y estructural sin apriorismos disciplinares o culturales; un objetivo tomado de Richard Buckminster Fuller y al que también aspiraron otros talentosos jóvenes como Emilio Pérez Piñero. Por su parte, la cibernética llevó a Prada a pensar la arquitectura como un sistema de mensajes sostenido por mecanismos de control y respuesta, que podría comunicarse con el usuario y que —en la medida en que ‘aprendería’ adaptando su forma a la información variable del contexto— sería ‘inteligente’ a fuer de eficaz.

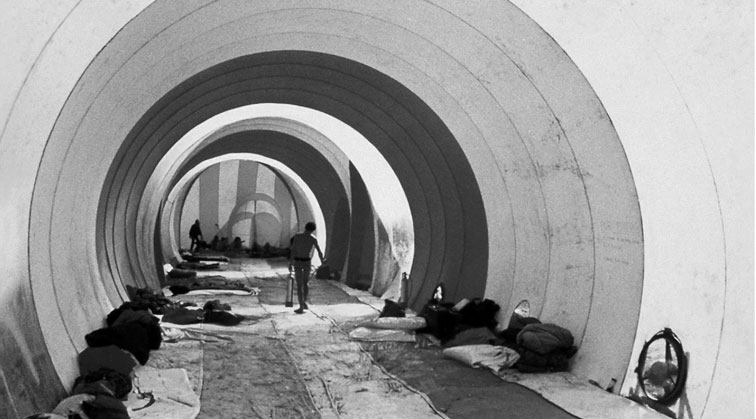

Prada Poole creyó que el mejor instrumento para atender este doble compromiso morfológico y cibernético era la ‘arquitectura neumática’, que había comenzado a ser frecuentada por aquellos años en Alemania y Gran Bretaña, y con la que concibió sus primeras utopías como el Pabellón de Expoplástica (1968) y la Casa Jonás (1970). A estos siguieron dos de los proyectos que le dieron la poca fama mediática que llegó a disfrutar. El primero es el más conocido, por cuanto hizo las veces de icono de una España en transformación, la libertaria Instant City en Ibiza (1971): una estructura hinchable, colorista, crecedera y a medio camino entre un circo y una estación espacial, pero que en realidad era un riguroso sistema morfológico construido con tiras de plástico unidas con grapas de oficina, y alimentado por el aire de sopladores que se regulaba por medio de un ingenioso ‘esfínter’. No menos ingenioso y simbólico fue el pabellón de once cúpulas para los Encuentros de Pamplona de 1972, cuya envolvente atmósfera de luz y cuyo intenso olor a plástico embriagaron a unos participantes de por sí habituados —lo daba la época— al consumo de estupefacientes.

Por estas fechas, Prada Poole tenía ya bagaje para exponer sus tesis en un manifiesto de título sloterdijkiano avant la lettre, ‘La arquitectura perecedera de las pompas de jabón’ (1974), que consiste en la repetición poética de ciertos lugares comunes de las vanguardias futuristas y expresionistas. En él, Prada Poole declara —como Sant’Elia en 1914— que las «ciudades duran demasiado» y que deberían ser sustituidas por mutantes e «inmensas acumulaciones de finísima espuma»; declara también —como Prampolini en 1915— que la del futuro será una arquitectura evanescente como la vida misma, hecha menos de ladrillos que de aire; y declara al fin —como Taut en 1919— que esa arquitectura del porvenir será científica al mismo tiempo que emotiva, y estará adobada con ambientes coloridos en los que la naturaleza se fundirá con el artificio.

Hay, sin embargo, un rasgo importante que distingue a Prada Poole tanto de los vanguardias de primera hora cuanto de los posfuturistas de segunda como Archigram; un rasgo que lo acerca al Yves Klein de la Architecture de l’air y al Reyner Banham de ‘A Home is not a House’, y de paso lo aproxima a nosotros, los ciudadanos del Antropoceno: la sensibilidad termodinámica. Morfológicas y cibernéticas, las utopías de Prada están compuestas por formas eficaces y económicas que propician una poética de emociones atmosféricas; sin embargo, no se agotan en la economía constructiva o en la experiencia estética, pues su propósito último es construir microcosmos materiales, hábitats para el cuerpo humano. Esta ambición termodinámica está presente en algunas de las más poéticas macro y microutopías de Prada, como la Ciudad Iceberg (1975) y la Casa del Paraíso (1991), pero se materializa de una manera más convincente en las dos obras que a la postre le aseguran un lugar en la memoria de la arquitectura: el Hielotrón de Sevilla (1973), una pista de patinaje abierta durante el estío, cuyo factor de forma y sección convectiva inspirada acaso en la Alhambra constituyen toda una lección de diseño ambiental; y el Palenque de la Expo de 1992, un entorno hecho con sombra, aire y agua que los agradecidos visitantes de aquella calurosa muestra siguen recordando como un verdadero oasis.

Encerrado en su burbuja, Prada Poole voló por encima de las soluciones al uso y los intereses creados para entregarse a la implacable lógica de las arquitecturas lúdicas y atmosféricas. Su contumacia artística le abocó a la soledad de la rara avis, incluso a la triste condición del heterodoxo decorativo. Hoy hemos aprendido a ser más generosos con su obra, tal vez porque la vemos menos como la cifra de un ayer improbable que de un mañana posible; el mañana sugerido en aquella pregunta que se hiciera hace años el maestro de Prada, Alejandro de la Sota: «¿Llegarán los meteorólogos a ser los arquitectos del futuro?».