Reid, Herder y Fourier, tres pioneros del diseño ambiental

Aunque ‘diseño ambiental’ es un término

relativamente reciente, sus orígenes no lo son. No lo son en lo tipológico,

pues la idea de controlar el ambiente con medios artificiales tiene una larga

prosapia que se remonta, fundamentalmente, a los invernaderos, artificios que

experimentaron un fenomenal desarrollo a finales del siglo XVIII y que a

mediados de la centuria siguiente trascendieron su sentido botánico original

para producir un nuevo tipo de espacio: el interior completamente climatizado,

el interior ‘absoluto’. Los orígenes del diseño ambiental tampoco también tiene

una larga historia en lo que toca a lo social y profesional, por cuanto las

inquietudes de los especialistas en ambientes de hoy —desde arquitectos hasta

ecólogos— entroncan en buena medida con los afanes de una singular generación

de tecnólogos y reformadores sociales que a mediados del siglo XIX —y

coincidiendo no en vano con el floruit

de los invernaderos— se propusieron mejorar la higiene a través del control

sobre las atmósferas habitadas.

Que el éxito de los invernaderos en cuanto modelo de climatización coincidiera con el auge del higienismo y la aparición de este nuevo tipo de técnicos no fue una casualidad. A mediados del siglo XIX, tanto el invernadero como hábitat artificial cuanto la casa concebida como un microclima homogéneo —como una ‘máquina para curar’— respondían a la misma pulsión: crear un interior controlado cuyo aire se pudiera medir, contar y pesar, del mismo modo en que —merced, entre otras cosas, al desarrollo de la meteorología— ya se medía, contaba y pesaba la atmósfera natural. En este contexto, no sorprende que surgieran, sobre todo en Gran Bretaña —el país que durante este siglo estuvo a la cabeza en los asuntos de la higiene social—, los llamados ‘especialistas ambientales’: ingenieros, médicos, arquitectos, médicos-arquitectos y arquitectos-médicos, amén de naturópatas, que sentaron las bases de esa nueva rama de la arquitectura que, pese a la madurez que llegó a alcanzar en torno a 1840, sólo comenzaría a merecer un nombre específico a mediados del siglo XX: ‘diseño ambiental’.

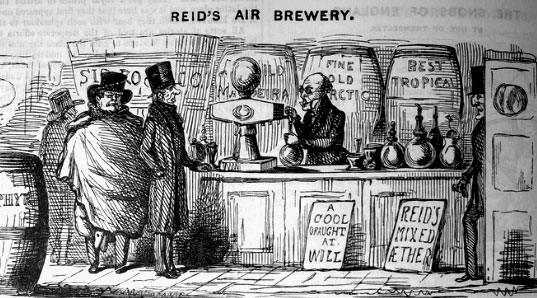

Reid: la arquitectura de las atmósferas

El marqués de Chabannes, Robertson

Buchanan, Charles Sylvester, George Hawthorne, Charles Richardson, Walter

Bernan, Thomas Pridgin Teale o Samuel H. Woodbridge: son muchos los

especialistas en atmósferas de la Gran Bretaña de mediados del siglo XIX. Pero,

entre todos ellos, por el rigor sistemático con el que abordó el problema y el

énfasis semántico y podríamos decir que enciclopédico que puso en la palabra

‘atmósfera’ —una palabra que ayudó como nadie a introducir en la arquitectura—,

destacó el médico, químico e inventor escocés David Boswell Reid (1805-1863),

autor de innumerables informes sobre salubridad pública y de proyectos célebres

en su época, como el sistema de ventilación y calefacción de la Cámara de los

Comunes en Londres.

Con el objetivo de que los arquitectos e ingenieros fueran conscientes de que el diseño del hábitat pasaba por lo él denominaba, de manera bien anticipatoria, “the control over atmospheres”, Reid compendió el conocimiento que había ido atesorando a lo largo de su carrera en un tratado publicado en 1844, Illustrations of the theory and practice of ventilation with remarks on warming, exclusive lighting, and the communication of sound, que fue, sin lugar a dudas, el manual de diseño atmosférico o ambiental más importante del siglo. Se trataba de un volumen generosamente ilustrado que no sólo daba cuenta de los sistemas aplicados con éxito en todo tipo de edificios públicos (teatros, iglesias, parlamentos), sino que también, muy en la línea del higienismo social de Edwin Chadwick, analizaba el problema de la vivienda en términos de calidad de aire, y no dejaba de advertir de la situación en la que vivían los más desfavorecidos, desde los esclavos transportados en barcos negreros hasta los labriegos y proletarios hacinados en cabañas y tugurios. “El estado actual de la atmósfera en las viviendas de los más pobres”, denunciaba Reid, “es tan malo y tan repugnante como para que nadie pueda hacerse una idea de él hasta que no la experimente por sí mismo.”

En el tratado de Reid, la ideología del higienismo social se acompañaba de la rigurosa presentación de los procesos físicos que influyen en la conformación del entorno (radiación, transmisión y convección del calor, evapotranspiración, propagación acústica y olfativa), así como de la descripción de los principios de diseño atmosférico. Todo ello a través de textos diáfanos y extraordinarios diagramas que en su época fueron revolucionarios por su capacidad para describir la convección del aire, la transmisión de la temperatura y otros fenómenos que en rigor eran invisibles, lo cual suponía un reto para los métodos de representación tradicionales.

Pero lo más singular del abordaje de Reid al problema del ‘entorno bien climatizado’ fue su idea de la arquitectura como adecuación o transformación del ‘ambiente humano’, realidad que el escocés consideraba el material fundamental del diseño de los interiores o, por decirlo de otro modo, el grado cero de la arquitectura: “Ningún agente ejerce un poder más continuado sobre los seres humanos que la atmósfera que los rodea”, declaraba. Reid lo tenía claro: los arquitectos se habían equivocado al dar tanto protagonismo a los muros y los ornamentos, a la envoltura de los edificios, pues lo importante era lo que quedaba entre tras los muros y los ornamentos: el aire interior, el ambiente tecnificado, la atmósfera domesticada. Se trataba de una idea que el sabio escocés enfatizaba en 1844 con palabras visionarias: “Aunque el aire invisible es demasiado importante como para ser olvidado entre las cuestiones obvias a tener en cuenta en el arte de la arquitectura, todavía, desde el punto de vista práctico, la estructura visible se considera sólo como el simple caparazón o el cuerpo de esa atmósfera interior sin la cual la existencia no sería posible, cuando en realidad es el medio para la comunicación intelectual, así como el canal a través del cual el calor, la luz y la electricidad ejercen su influencia en el entorno humano. Por todo ello, no resulta una exageración el decir que (…) el objeto más importante y primario de la arquitectura es mantener una atmósfera artificial.”

La vocación ambiental de Reid se tradujo asimismo en una exhaustiva, casi obsesiva, voluntad de describir los diferentes tipos de atmósferas, las diferentes cualidades o caracteres que estas debían tener en función de cada circunstancia, y los efectos variados que producían en el sensorio y la psique humanos. De ahí que, siguiendo a los médicos tropicalistas y, en general, a los médicos geógrafos del siglo XVIII (que se habían atrevido a definir, si bien de un modo harto precario, los diferentes ‘tipos de aire’), Reid utilizara un vocabulario amplísimo, compulsivo podría incluso decirse, que intentaba dar cumplida cuenta de todo el campo semántico de la palabra ‘atmósfera’ recurriendo a todo tipo de adjetivos que tenían que ver tanto con lo físico como con lo antropomórfico. Para Reid, así, las atmósferas podían ser humid, dry, mild, fresh, refreshing, over-heated, warm, oxygenated, cold, clouded, ventilated, agrable o flowing, pero también peculiar, free, open, equal, wholesome, natural, artificial, general, common, limited, ascending, descending, ordinary, moral, acclimated, offensive, pure, impure, vitiated, bad, oppresive, saturated, dangerous, poissonous o incluso explosive. Había tantos adjetivos como atmósferas posibles, y tantas atmósferas como interiores susceptibles de ser acondicionados.

Herder: la ciencia de la ‘aerología’

La arquitectura era, para Reid, una cuestión de atmósferas. Y no dejaba de tener razón, toda vez que una de las características del ser humano como especie es la pulsión de alterar el clima natural en el que se ve arrojado, creando microclimas propicios a la propagación de su cultura. Cuando, a través de una pared de vidrio, una caldera, un aparato de aire acondicionado o una simple fogata, la cultura humana atempera el entorno, lo que consigue es atenuar por un tiempo la entropía y suscitar un orden térmico que acaba siendo también un orden social. Planteada en los mitos más ancestrales, la idea del control del clima como herramienta de civilización flotaba en el ambiente de la Europa victoriana obsesionada por los miasmas y fascinada por los poderes de la tecnología. Con todo, se trataba de una idea que ya había sido expuesta, con toda su fuerza y literalidad, dos generaciones antes por el filósofo Johann Gottfried Herder (1744-1803), uno de los padres del Romanticismo alemán al que cabe considerar también como el padre de la idea moderna del diseño ambiental.

Con el objetivo de fundamentar una nueva ciencia que llamó ‘aerología’ (a su juicio, la ciencia moderna por antonomasia), Herder declaró que el ser humano vive “rodeado de la atmósfera”, en un “océano eléctrico” sometido a un “caos de causas naturales” que nuestra especie aparentemente insignificante había conseguido “reducir al orden”. Con su trabajo, de hecho, los seres humanos habían “contribuido a alterar el clima”, al mismo tiempo que ellos mismos habían ido cambiando conforme modificaban su entorno, de suerte y manera que la civilización podía entenderse como una especie de epopeya atmosférica. Bajando de las montañas, como si fueran “gigantes diminutos”, los seres humanos habían ocupado el llano para acabar sojuzgando “la Tierra y los climas, con sus débiles brazos”; y todo ello, en palabras de Herder, siguiendo un ímpetu cuyo alcance último “sólo lo podría mostrar el futuro”. Así, el ser humano modelaba su entorno creando atmósferas artificiales cada más amplias y poderosas, y este proceso, lejos de ser sólo la cifra de la modernidad, constituía para Herder la esencia del proceso de civilización en general.

Fourier: la primera utopía atmosférica

Con toda su carga antropotécnica, las tesis de Herder, ilustradas con los hallazgos técnicos de personajes como Joseph Paxton y sostenidas en las investigaciones atmosféricas de tecnólogos como Reid, dieron en parte forma al espíritu reformista de la época. Lo hicieron hasta el punto de dejar su huella en algunas de las utopías más influyentes a las que tan proclive fue el siglo XIX. De un modo u otro, el tema del entorno artificial estuvo presente en las reflexiones de pensadores como Marx y Engels, como también lo estuvo en las lucubraciones de literatos como Hoffmann, Poe, Baudelaire, Huysmans, Verne o Wells. Pero, sobre todo, se materializó de una manera literal en las desaforadas visiones de Charles Fourier (1772-1837), el célebre creador del falansterio y autor también de una, mucho menos célebre, utopía atmosférica, quizá la más descabellada —por ambiciosa— que haya alumbrado la modernidad.

La utopía de Fourier no estribaba sólo atemperar las zonas comunes de los falansterios mediante sistemas de ventilación y calefacción central, sino en el proyecto fantástico de ampliar el control climático a una escala inédita: terráquea, mundial, cósmica. Partiendo de la hipótesis de que el ser humano tiende a buscar la felicidad, y constatando que “el aire es un campo sometido tanto como la tierra a la explotación industrial”, Fourier quiso alterar radicalmente los climas naturales, de suerte que los polos pudieran convertirse en una “nueva Andalucía” y Canadá disfrutar del “temple de la Costa Azul”. De ello podrían obtenerse sustanciosas ganancias materiales, pero también beneficios físicos y morales, toda vez que el cuerpo humano, envuelto en un aire de temperatura homogénea, podría superar para siempre su debilidad esencial. Para Fourier, como hoy para los filósofos de la antropotecnia, “la atmósfera y los cobijos humanos” no eran sino prótesis inmensas que prolongaban “nuestra vestimenta”; de ahí que “perfeccionar ese vestido que se llama atmósfera y con el que estamos en contacto perpetuo” fuera, más que una posibilidad, una obligación moral del ser civilizado.

Refutando los prejuicios de “la filosofía y la superstición”, Fourier proclamaba que la humanidad no era una especie de ‘pigmeos”, sino una de gigantes que tendía a construir una poderosa “civilización universal” cuyo propósito último era atemperar o ‘refinar’ la atmósfera natural, es decir, hacerla ‘progresar’. Y este proceso civilizatorio no tendría límites: al atemperamiento general del mundo seguiría el cultivo universal de la tierra (los desiertos y los glaciares convertidos en vergeles), la ruptura de los istmos para juntar los océanos, el cambio a voluntad de la ubicación de las grandes capitales, la colonización de la Luna e incluso “el traslado y el reemplazo de los astros”. Operaciones que tendrían tanto de material como de estético y lúdico, y en las que ser humano llevaría a término la tarea a la que le había destinado su esencia técnica y artística: la tarea de hacerse dueño y señor del universo no sólo para dominarlo sino para embellecerlo.

Este radical empeño utópico se traducía, así, en una gran visión sublime y antropocénica respecto a la cual se quedarían cortos los grandes soñadores atmosféricos que vendrían más tarde, incluso los más disparatados, desde los cosmistas rusos y los expresionistas alemanes de principios del siglo XX hasta los cosmonautas de la era aeroespacial. También los tecnócratas de la era de la globalización, cuyo sueño del control atmosférico puede considerarse una versión tardía y capitalista de las ideas que plantearon Reid, Herder o Fourier, los primeros diseñadores ambientales.