¿Una estética de la energía en la arquitectura?

La energía se ha convertido en uno de los grandes temas de la

arquitectura. Los flujos termodinámicos que atraviesan los edificios, el modo

en que estos se relacionan con su entorno y producen el calor y la electricidad

que consumen, los megajulios por metro cúbico embebidos en los materiales o las

toneladas de petróleo equivalentes gastadas en los procesos de construcción,

son todas cuestiones tenidas cada vez más en cuenta en las memorias de

concursos y proyectos. Sin embargo, la incorporación de lo energético a la arquitectura

no suele ir más allá del simple trato con la técnica. En realidad, más que

abrir un debate estético, el diálogo con la energía muchas veces lo ha cerrado,

pues es frecuente que los asuntos relacionados con lo que en sentido amplio

llamamos ‘termodinámica’ se pongan en manos de ‘especialistas’ poco dados a

lucubraciones formales (profesionales del ‘bioclimatismo’, ingenieros y

socioecólogos).

El resultado ha sido una especie de escolástica tecnocrática que parece despreciar cuanto no se mida en los términos de lo que se denomina ‘sostenible’. Y también un tipo de funcionalismo, el ecológico, cuyo destino es repetir los errores de los viejos funcionalismos, en su confianza de encontrar la piedra filosofal que transmute la energía en forma construida, sin que en tal proceso parezca haber espacio para las mediaciones de tipo cultural.

Algunas de las mediaciones culturales que implican la producción y la gestión de la energía son de sobra conocidas: el modo en que se ocupa el territorio (ciudades densas o desperdigadas); la ideología con la que se administran los recursos (esquemas centralizados o multipolares); o la relación que se establece con el clima (conservativa o regenerativa). Pero también son culturales las elecciones estéticas a las que se debe el aspecto de los edificios, y es en este sentido donde la termodinámica no ha encontrado aún su lugar. El reto está en saber si lo energético se va a seguir tratando de una manera simplemente tecnocrática o, si por el contrario, va a llegar a ser un factor determinante en la configuración de los edificios.

¿Puede hablarse de una ‘estética de la energía’? La pregunta resulta en sí misma problemática, y sólo tiene sentido se si plantea con perspectiva. A principios de la década de 1970 el debate sobre la relación entre la arquitectura y la energía sufrió un cambio radical. Tras la crisis del petróleo, las sociedades occidentales descubrieron con perplejidad que el confort tenía un precio, que las materias primas cuya combustión soportaba el desarrollo eran limitadas y que, ya fuese por razones medioambientales o económicas, el modelo consuetudinario de producción y gestión energética tenía que revisarse. Había que ‘cambiar el paradigma’.

Pero el programa de cambio afectó a las cuestiones estéticas sólo de pasada, y se tradujo en debates presuntamente técnicos pero que en verdad resultaban ideológicos. De ahí que lo primero que se revisase fuese el viejo debate sobre el clima que había sido uno de los leitmotivs del Movimiento Moderno: la cuestión de si los edificios podían liberarse de la tiranía del calor o del frío gracias a los poderes de la técnica para asumir así un lenguaje ‘internacional’ (postura universalista), o si, por el contrario, debían adaptarse a su contexto con lenguajes específicos (postura regionalista).

En la crisis de 1973 la disyuntiva volvió a plantearse: unos optaron por el universalismo poniéndose en manos de la tecnología (casas solares conectadas a rudimentarios paneles termosolares; burbujas jipis inspiradas en los domos de Buckminster Fuller), mientras que otros prefirieron el regionalismo, espoleados acaso por las sesudas reflexiones de Rossi y Norberg-Schulz sobre el genius loci, y por las estupendas imágenes de arquitecturas vernáculas popularizadas por Rudofsky.

Pero en aquellos años convulsos se incubó también una actitud que acabaría desbordando la polémica entre universalistas y regionalistas climáticos. Su ambición fue grande: definir los parámetros de diseño, incluidos los energéticos, para que las formas resultantes pudieran llegar a ser ‘objetivas’. El resultado fue una miríada de esquemas de flujos, de tablas input-output de contabilidad energética y de cartas solares que recordaban mucho a los diagramas de los funcionalistas más radicales de los años 1920, pero que se hicieron pasar por nuevos al calor de la cibernética entonces de moda. Fue un parametricismo efímero cuyo destino fue apagarse en cuanto el precio del petróleo volvió a bajar. Así, a mediados de los años 1980 la pregunta por la estética de la energía ya no tenía sentido: las tablas de contabilidad volvieron a ser una cosa de manuales; las casas solares quedaron arrumbadas por el aire acondicionado; y el regionalismo climático pasó a ser un argumento más en el contexto de una ideología mucho más amplia y con un destino problemático, la de la posmodernidad.

Pero la historia tiende a repetirse, y cuarenta años después hemos vivido una crisis energética, económica y medioambiental que ha dejado pequeña aquella de los años 1970 que amenazaba con disolver el capitalismo. Como era de esperar, la nueva crisis ha traído consigo las viejas polémicas sobre la energía y la arquitectura y, al igual que hace décadas, el debate se recorta ahora sobre un fondo de shock ideológico que en su expresión más radical toma la forma de una paranoia energética: la misma que diagnosticó hace mucho Reyner Banham, y que consiste en creer que todo consumo de energía es en sí mismo malo. Hoy como en 1973, muchos consideran que el Sistema ya no admite más correcciones, y que lo que adviene es un cambio de paradigma económico y social que tendrá sus repercusiones inmediatas en el modo en que se proyectan y construyen los edificios.

Funcionalismo

ecológico y ‘biokitsch’

Excesivo como es, el milenarismo medioambiental ha ido calando en el

imaginario común. La razón está en su programa, que resulta muy difícil no

convalidar, y que propone combatir tanto el despilfarro energético como otro

tipo de despilfarro, muchas veces asociado al anterior: el de los edificios

‘icónicos’. La sostenibilidad se ha teñido así de ideología, aunque haya sido

de una ideología bipolar que resulta a un tiempo dura y blanda, y que si por un

lado funciona como un veneno para el Sistema, por el otro no es más que una

sopa de lugares comunes que toman a cucharadas los promotores de lo

políticamente correcto. Por desgracia, la sostenibilidad que incumbe a la

arquitectura suele ser de la última clase, y el compromiso con el medioambiente

se materializa las más de las veces en edificios bienintencionados, adornados

con gadgets muy costosos, y blasonados con la ejecutoria de las

certificaciones medioambientales, aunque en realidad se conciban para cubrir un

nicho de mercado tan virgen como pingüe, el de la ‘arquitectura sostenible’.

Las razones de que la loable ética medioambiental no haya sabido traducirse en una estética de la energía tienen que ver con un fenómeno cada vez más extendido: el funcionalismo medioambiental. Como cualquier otro funcionalismo, el ecológico parte de la premisa de que entre las necesidades iniciales y las formas finales de los edificios puede establecerse una relación determinista. Está basado, por tanto, en lo que a falta de mejor término podemos llamar el ‘mito de la transparencia’, que es la creencia en que el proceso de diseño puede liberarse de sus arbitrarias mediaciones culturales para resultar diáfano y mostrar sus entresijos con descaro, como si lo hiciese a través de las paredes de una pecera. Por supuesto, tras esta pretensión está la tara que desde el comienzo de la modernidad tienen que encarar los arquitectos: el hecho de que los principios de su disciplina ya no tienen bases firmes. De ahí que estas se busquen ‘fuera’, en los argumentos ‘objetivos’ de la técnica: ayer el maquinismo; hace unos años la domótica; hoy, la sostenibilidad.

El primer síntoma de funcionalismo es el recurso a los ‘especialistas’ y, con él, el uso de jergas que se nutren de los lenguajes especializados de las ciencias y que van introduciéndose poco a poco en el campo semántico de la arquitectura. En esta contaminación conceptual, las palabras que con cierta ingenuidad se referían antes al espacio, la geometría, la luz o los programas sociales ceden frente al empuje de los que se refieren a la entropía, las emisiones de gases de efecto invernadero, el enfriamiento adiabático o el ciclo de vida. Y todo ello para enmascarar de paso el pecado original de no haber incorporado desde el principio la energía al proyecto, y de no haberlo hecho en todas sus dimensiones, incluidas las estéticas.

Con estas premisas, el destino del funcionalismo medioambiental no puede ser más que convertirse en un ‘kitsch verde’ o un ‘biokitsch’. Kitsch en el sentido que le dio al término Clement Greenberg en 1939 para describir la parasitación de una tradición cultural rica y compleja, tomando prestada de ella «trucos, estratagemas, rutinas y temas» y extrayéndole la sangre que le resulta vital para esta tradición con el fin de inocularla en un producto caricaturizado y susceptible de ser consumido por las masas. De este modo, el kitsch le ahorra al espectador cualquier esfuerzo intelectual; le abre un cómodo atajo al placer artístico, aunque para ello tenga que menguar toda la complejidad del arte, que se convierte en un mero reflejo de sí mismo. Como concluye Greenberg, si la vanguardia imita los procesos del arte, el kitsch imita sus efectos.

No es forzado extrapolar este tipo de kitsch

a la arquitectura desde el momento en que las diversas manifestaciones del

funcionalismo medioambiental (los edificios corporativos con sus muros cortinas

‘verdes’ o los que presumen de sus ampulosos gadgets) tienen en el fondo

un aire de familia: el de las formas (conocidas, contrastadas,

tranquilizadoras) del lenguaje moderno, que se justifican ahora con las razones

de la sostenibilidad, aunque no exista entre formas y razones ninguna verdadera

relación. Lo que se produce en esos edificios sin alma pero dotados de

eficientes fachadas ventiladas o de chimeneas solares es, por el contrario, una

especie de cortocircuito en el proceso de diseño que desconecta los conceptos

iniciales de las formas finales. Esto explica por qué el funcionalismo, al ser

incapaz de proponer una estética genuina, termina nutriéndose del catálogo

formal de la tradición moderna para adoptar la estrategia típica del kitsch:

imitar los efectos (las formas o estilemas) de una tradición cultural

consolidada (la moderna), y justificarlas a posteriori con la coartada del

nuevo y atractivo discurso técnico-social-económico de la sostenibilidad. El kitsch

carece de estilo, y la energía en estos casos es sólo una máscara para ocultar

la falta de imaginación.

Del

high-tech al ‘environmental-tech’

Pero, por supuesto, no todos los arquitectos

comprometidos con la sostenibilidad carecen de imaginación, ni todos los

funcionalistas ecológicos acaban siendo artistas del kitsch. De hecho,

no son pocos los que, sin pretender que sus edificios ‘parezcan’ sostenibles,

realmente los construyen. También hay otros que, con mayor ambición estética,

han sabido darle a la energía una expresión formal reconocible; entre ellos

muchos de los arquitectos que en buena hora abandonaron el high-tech por

el environmental-tech. Merece la pena repasar la historia de esta

fructífera traición.

El primer high-tech manifestó durante un tiempo la impronta del utopismo formalista basado en el consumo indiscriminado de petróleo barato; el mismo utopismo, por cierto, que espoleó sin remordimientos el hoy tan admirado Reyner Banham. Con su panoplia de artefactos de climatización agigantados y su lenguaje fresco y colorista, el celebérrimo Centro Pompidou de Richard Rogers y Renzo Piano fue la primera y última materialización de aquellas utopías regenerativas que popularizaron los divertidos pero insostenibles proyectos de Archigram. Pero no todas las versiones de este high-tech formalista fueron tan extravagantes. Aunque es cierto que en las primeras obras de Norman Foster (por comenzar con un arquitecto corporativo pero con imaginación) se advierte todavía la poética tecnológica de los años dorados del pop, su idealismo nunca deborda los límites del sentido común. Es el caso de la Terminal para Fred Olsen o de las oficinas para IBM construidas en la misma época (1970-1971) que el Centro Pompidou, y que son un kit de montaje cuyas unidades constructivas conviven con inmensas máquinas enfriadoras convertidas en emblemas de una especie de arquitectura parlante de la energía. Semejante es el Centro Sainsbury de Artes Visuales (1976-1977), donde todo el aparataje mecánico se cobija en una piel de gran canto que funciona a la vez como estructura y como canalización; una estrategia que adquiriría su expresión más refinada en los ‘árboles’ del Aeropuerto de Stansted (1987-1991), a un tiempo soportes mecánicos y núcleos de instalaciones.

Todos estos proyectos seguían convalidando el viejo optimismo de la

modernidad y su creencia en un lenguaje universal sostenido por los poderes de

la tecnología. No en vano, tanto en la obra temprana de Foster como en la de

Rogers o Piano, así como en la de las muchas oficinas corporativas que los han

imitado con mayor o menor fortuna desde entonces, la universalidad del

lenguaje, es decir, la independencia respecto al clima, se confía a una

membrana mecánica capaz de adaptarse a las variaciones del entorno y que actúa

como un órgano que segrega confort a cambio de un gasto generoso de petróleo.

La crisis de 1973 obligó a la renovación de estos modos tecnocráticos. Con la creciente preocupación por el medio ambiente y la búsqueda de modos más eficaces de gestionar la energía no tanto a través de las máquinas como de las formas arquitectónicas en sí mismas, las tesis sobre la construcción económica propuestas treinta años antes por Buckminster Fuller, entre otros, volvieron a ser pertinentes. Es cierto que nunca habían dejado de ser atractivas para muchos, pero hasta entonces las utopías tecnocráticas a la manera de Fuller habían tenido más éxito entre los grupos tecnojipis (la burbuja de Banham, la Drop City de Arnold) que entre los arquitectos más profesionalizados. Fue Norman Foster quien recuperó los postulados fullerianos para la arquitectura ‘seria’ gracias a una serie de proyectos que partían de la hipótesis del clima mecánicamente controlado, y que se fundaban en la idea del universalismo tecnocrático. Es el caso de la gran carpa de la Expo Knoxville (1978) y, sobre todo, en el Climatroffice (1971), un gran espacio de oficinas formado por plataformas colonizadas de vegetación e insertas en un ambiente homogéneo protegido por una gran estructura estérea.

Con el tiempo las hipótesis del ambiente totalmente artificial y del tecnocentrismo al modo de Buckminster Fuller y Banham fueron dejando paso a una versión menos lineal de la gestión del clima. Se trató de un proceso de mutación por el cual el high-tech devino un environmental-tech, y que se acentuó cuando los estudios más internacionalizados comenzaron a trabajar en contextos climáticos distintos de los de sus países de origen; una situación por cierto muy semejante a la que tuvieron que hacer frente los arquitectos del Estilo Internacional en la década de 1950.

Este giro medioambiental hizo que las estrategias de diseño se volvieran cada vez menos dependientes de la producción mecánica del confort, conforme iban incorporando otros modos pasivos de gestionar de la energía. Fue un cambio que se tradujo tanto en el aumento de la complejidad de las envolventes merced a filtros solares y lumínicos de toda índole, como en el uso de artefactos solares de producción de energía térmica o fotovoltaica, o incluso en la utilización de la masa construida como ‘depósito de calor’. A ello se sumaron otras estrategias como el aprovechamiento de la ventilación natural o de la estabilidad térmica del suelo y del nivel freático, que comenzaron a complementar el cálculo, cada vez más preciso, del impacto de la construcción en términos medioambientales. Todo ello alentó un tipo de gestión de la energía más holístico y transversal, que con la perspectiva que da el tiempo sabemos ver como un eco tardío del enfoque amplio y multidisciplinar propuesto muchas décadas antes por Victor Olgyay y Baruch Givoni.

El cambio de sensibilidad resultó evidente en Piano y Rogers, pero fue Foster quien

convirtió la atención al contexto (fundamentalmente urbano) y al clima en

argumentos principales de su ‘estilo’ de madurez. Así, mientras que en

proyectos mediterráneos como la mediateca de Nîmes o el Liceo Albert Camus de

Fréjus, ambos en el sur de Francia, las pieles de vidrio se revisten de lamas o

de parasoles, en otros edificios ubicados en climas más continentales, como el

‘rascacielos verde’ (valga el oxímoron) del Commerzbank en Frankfurt, las

envolventes de vidrio se orientan al sol para incrementar las ganancias de

calor, y los espacios se organizan en torno a islotes vegetales que favorecen

el control natural del ambiente.

Esta atención al lugar se tradujo en un renovado interés por lo vernáculo. Lo notorio es que, a diferencia de otras actitudes de tipo esencialista, el environmental-tech recuperó la arquitectura vernácula despojándola de connotaciones ideológicas y valorándola tan sólo por sus prestaciones. La ‘ciudad autosuficiente’ de Masdar City es un ejemplo característico de este modo de apropiación de los modos de hacer tradicionales, que se depuran de buena parte de sus mensajes nostálgicos o programáticos para devenir modelos social y políticamente neutros. Así, en Masdar se mezclan con pragmatismo las estrategias conservativas y selectivas (aislamientos térmicos, sistemas de ventilación natural) con las regenerativas (frío solar, centrales fotovoltaicas), mediante un lenguaje que evoca el tradicional sólo en aquellos aspectos que resultan relevantes a efectos climáticos, como las organizaciones urbanas compactas y las tramas de celosía. En este contexto, los patios en sombra y ajardinados o las torres de viento que Rudofsky recogía en su ‘Architecture without Architects’ se contemplan a través de un prisma de objetividad que los convierte en máquinas térmicas despojadas ya de cualquier rastro de romanticismo.

Utopía climática al cabo, el proyecto de Masdar City entronca con la promesa moderna de volver habitables todos los rincones de la Tierra gracias a los poderes de la tecnología. La novedad es que este programa no se hace depender de la capacidad de los artefactos para producir confort con un gasto indiscriminado de energía, ni de la simple imitación de las construcciones tradicionales, sino de un diseño sistemático que reinterpreta las estrategias de la construcción vernácula, pero que no renuncia al lenguaje contemporáneo, por mucho que los estilemas tecnológicos del arte de Foster o Piano puedan resultar reiterativos. A medio camino entre el universalismo y el regionalismo, el caso de Masdar da cuenta de la singular evolución del high-tech, y lo hace de una manera que parece replicar, miniaturizándola, la historia de la relación entre el clima y la arquitectura moderna en su conjunto.

El parametricismo

El funcionalismo ecológico, por tanto, tiene dos

caras. La menos afortunada se corresponde con la integración de dispositivos de

producción de energía en arquitecturas precocinadas con los lenguajes

convencionales de la modernidad (el modelo kitsch). La más afortunada

(también por los grandes presupuestos que maneja) es la de los sofisticados

edificios de las grandes firmas del environmental high-tech, que se

apoyan en equipos multidisciplinares y suelen trabajar con rigor. Sin embargo,

no es raro que, en su afán de mostrar su musculatura tecnocrática, estos

grandes estudios acaben proyectando verdaderos ejercicios de tecnomanierismo en

los que las pieles hiperespecíficas se superponen unas sobre otras cual capas

de cebolla, y las instalaciones se hipertrofian como si fuesen las raíces de un

gran árbol. De ahí que desemboquen en un exceso de complejidad que a la postre

vuelve los edificios más vulnerables.

Esta tendencia a la sobretecnificación justifica a los críticos con el funcionalismo. Sus reproches no se centran en los principios éticos del pragmatismo medioambiental ni en su lógica medios-fines, sino en la incapacidad de los funcionalistas para equilibrar los aspectos técnicos y los estéticos del proyecto. La idea de fondo es que en cualquier planteamiento verdaderamente sostenible las elecciones formales son determinantes. En este sentido, las críticas de hoy se parecen mucho a las que planteó a mediados de los años 1960 unos de los pioneros del bioclimatismo, Ralph Hopkinson, para quien la atención a la energía en la arquitectura debía traducirse en una verdadera «estética ambiental». Con ello no pretendía alcanzar un nuevo ‘estilo’ (el presunto estilo de la sostenibilidad), sino un método de diseño en el que la respuesta humana al entorno pudiera tenerse en cuenta desde el inicio del proyecto y no a través de medidas correctoras que como mucho servían para atenuar los dislates de los edificios concebidos con criterios puramente visuales. Es un programa que han rescatado otros críticos del funcionalismo (de Luis Fernández-Galiano a Juhani Pallasmaa, pasando por Sanford Kwinter) que, desde perspectivas diferentes, cuestionan la tradición ocularcentrista de Occidente para proponer una arquitectura de la energía o, lo que es lo mismo, una arquitectura más cercana a la piel.

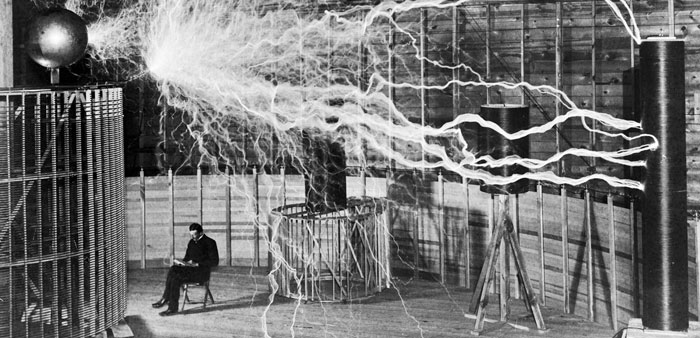

Pero algunas de las críticas al funcionalismo no se han conformado con las palabras, sino que se han embarcado en verdaderas exploraciones estéticas. Las más fecundas, aunque sólo sea por su presencia recurrente en los medios, corresponden al parametricismo, en particular la rama que investiga la generación de formas a partir de principios energéticos. Es cierto que los tanteos paramétricos suelen desembocar las más de las veces en el formalismo, pero sus fundamentos teóricos contienen aspectos valiosos. Entre ellos, el más relevante para la construcción de una posible estética de la energía es la posibilidad de incorporar a la arquitectura un tema que de suyo es biológico: la morfogénesis. Entendida como un retorno a la naturaleza, la morfogéneses arquitectónica suele inspirarse en los principios que, como mostrara en su día D’Arcy Thompson, definen las organizaciones más elementales, como la llama de una vela, las pompas de jabón o las ‘células de Bénard’, todos ellos ejemplos donde la energía se ‘traduce’ directamente en forma.

Obviamente, la extrapolación de la morfogénesis natural a los edificios sólo es posible si se entiende que tanto estos como los organismos son una especie de cristalizaciones energéticas, y que ambos se definen a través de su metabolismo, la capacidad de asimilar y disipar energía en su relación con el entorno. Desde este punto de vista, la arquitectura es en lo fundamental una disciplina termodinámica: funciona como un sumidero por el que se pierde la energía consumida en la creación de confort para los usuarios, como una aglutinadora de la energía embebida en sus materiales, y como una devoradora de la energía requerida para evitar su ruina.

Con estas premisas, el objetivo estético del parametricismo inspirado en

la naturaleza no puede ser otro que conseguir formas coherentes con las

condiciones energéticas de partida, para dar lugar a lo que Iñaki Ábalos ha

denominado ‘belleza termodinámica’. Se trata de una belleza, o mejor, una

‘estética de la energía’, que no puede consistir ya en un ingenuo cálculo

determinista, como quieren los funcionalistas, y que además asume la

arquitectura como un hecho cultural complejo. De ahí que no pueda explicarse en

los términos clásicos de una adecuación función/forma, sino como el resultado

de un proceso abierto y amplio de tanteo cuyos resultados son muchas veces

imprevisibles.

Para dar con estas formas imprevisibles aunque afinadas desde el principio con los parámetros del clima local o de los flujos del programa, esta rama peculiar del parametricismo cuenta con los softwares de diseño asistido por ordenador y con las potentes herramientas de cálculo por elementos finitos, que permiten modelar el comportamiento de los flujos de energía que atraviesan los edificios. De este modo, las condiciones de partida se pueden en principio programar y desarrollar mediante series de tanteo para formar diferentes linajes formales.

Todo esto se aguanta mejor en la teoría, porque en la realidad algunos de estos linajes pueden estar formados por ejemplares abortados, incluso engendros, por muy morfogenéticos que sean: desde los high-tech drag-queens con múltiples capas y gadgets energéticos, hasta los ‘monstruos termodinámicos’ de formas bulbosas e imposibles modelados directamente por los flujos. Pero no puede ser de otro modo si se aceptan las reglas del juego de este tipo de parametricismo, el único que en algún momento puede llegar a ser innovador, aunque tenga que pagar un alto precio para conseguirlo. Como señala Ábalos, en este contexto el debate sobre los tipos (la perspectiva histórica) cede el paso a las hipótesis sobre los prototipos, con toda la incertidumbre que implica el término.

La estética de las atmósferas

No menor es la incertidumbre que sugiere un tipo de

exploraciones energéticas aún más radicales: las atmosféricas. El significado

del término ‘atmósfera’ está lejos de ser unívoco (que si un ambiente háptico;

que si un diagrama de flujos; que si un espacio de límites desdibujados; que si

una entidad a medio camino entre el sujeto y el objeto), y es esta riqueza

semántica la que permite usar lo atmosférico como un cajón de sastre para

etiquetar posturas diversas, y lo que al cabo explica su éxito.

En el contexto de la relación de la arquitectura con la energía, el concepto de atmósfera resulta pertinente en varios sentidos. Por un lado, sugiere la posibilidad de materializar la ‘estética ambiental’ postulada por Hopkinson, pues las atmósferas son en efecto entidades que desbordan lo visual para afectar a todos los sentidos. Por otro lado, el poder de las atmósferas estriba precisamente en su capacidad un tanto paradójica de dar una dimensión visual a lo que no tiene forma (los flujos de energía) mediante aquello que tampoco la tiene (el aire). Pero, además, las atmósferas o ambientes, en cuanto espacios de límites difusos, tienen una dimensión formal en sí mismos, y apuntan a un ideal estético que desborda, al menos en teoría, la tradición tectónica de Occidente, y que se sugiere más por los flujos inestables y azarosos que atraviesan los espacios que por las construcciones estables y predecibles que necesariamente habitamos.

Lo más habitual es que las tres dimensiones (ambiental, energética y atectónica) de las atmósferas suelen traducirse en una estética de lo evanescente sostenida en la imagen de lo efímero y lo extremadamente sutil, dando cuerpo a un minimalismo que hipertrofia el ideal moderno de ligereza. Evanescentes son, por ejemplo, los mejores proyectos de SANAA, cuyas plantas diagramáticas, casi meros esquemas, caligrafían los límites de una serie de ricas atmósferas que resuenan con el entorno. En otros casos, la arquitectura pierde incluso densidad material, se enrarece, mientras que los ambientes interiores se vuelven más densos. Es un enrarecimiento que desde el punto de vista estético puede afectar a la envolvente, como ocurre con las pieles ‘moleculares’ de los monstruos termodinámicos de Enric Ruiz-Geli, o bien al volumen en su conjunto, como en las instalaciones gaseotérmicas de Diller & Scofidio o Philippe Rahm. Son casos en los que la composición y la construcción tradicionales dejan paso, aunque sea de una manera efímera, a la definición de un gradiente de energías poco previsible que construye el espacio. El resultado, sin embargo, tiene más que ver con el mundo de las instalaciones artísticas que con el de la arquitectura.

Lo sorprendente es que, pese a su radical programa estético y la riqueza multifacética que sugiere el concepto de atmósfera, estas arquitecturas ambientales suelen justificarse con argumentos muy viejos que en buena medida proceden del funcionalismo en su versión más simplista. Así, a la hora de describir sus proyectos, Rahm no duda en hacerlo con palabras teñidas de un cientificismo dudoso y caducado: «Trabajamos en una inversión de los métodos de proyecto tradicionales con el fin de permitir una nueva organización del espacio, en la que la función y la forma podrían surgir de manera espontánea a partir del clima. Lo que nos importa es obrar con la materia del propio espacio, la densidad del aire y la intensidad de la luz, para ofrecer una arquitectura que se asemejaría a una geografía: una meteorología abierta y cambiante, con climas y calidades atmosféricas diferentes, que se habitarían en función de la actividad, la hora del día, la estación, nuestras necesidades y nuestros deseos.»

Por supuesto, quien a estas alturas afirme que la función y la forma «pueden surgir espontáneamente del clima» no puede ser más que un ingenuo. Pero esta ingenuidad demuestra el peligro que acecha a la estética ambiental: que en vez de producir las formas de la energía acabe derivándose en un formalismo de la energía; un formalismo que, al igual que el del biokitsch, se justifica a posteriori con los argumentos prestigiosos y objetivos de la técnica o la ciencia, en este caso, la meteorología, la geografía y, en general, la termodinámica.

Es cierto que todo esto alienta la perplejidad, y que la pregunta sobre la ‘estética de la energía’ no tiene, de momento, otra respuesta que el escepticismo. Tensionada entre el pragmatismo del biokitsch y la utopía de lo paramétrico, entre la ética y la estética, entre lo tectónico y lo atmosférico, entre la pequeña escala de la instalación y la grande de los paisajes, entre lo global y lo local, la arquitectura contemporánea de los gradientes térmicos y del clima resulta paradójica. Pero su ingenua aspiración a la objetividad y su condición ideológica dan pie de momento a una saludable rebeldía frente la delicuescencia icónica que señorea hoy la arquitectura.

Publicado

originalmente con el título “¿Una estética de la energía? A vueltas con la

sostenibilidad” en Arquitectura viva 178 (2015).