Victor Olgyay, maestro del bioclimatismo

A principios de la década de

1970 el debate sobre la relación entre la arquitectura y el clima sufrió un

giro radical. Con la crisis del petróleo 1973, las sociedades occidentales

descubrieron con perplejidad que la energía tenía un precio, que las materias

primas cuya combustión soportaba la infraestructura del desarrollo no eran

ilimitadas y que, ya fuese por razones medioambientales o económicas, el modelo

consuetudinario de producción y gestión de la energía tenía que revisarse. En

la arquitectura, la nueva coyuntura condujo a algunos a investigar la relación

entre lo arquitectónico y lo energético desde una perspectiva más amplia y con

vocación de objetividad, aunque, en el fondo, esta perspectiva se siguiese

compadeciendo con los debates ideológicos sobre el clima que se habían

suscitado desde las primeras décadas del siglo XX.

Para acometer la tarea de construir un nuevo lenguaje fundado en la energía o, cuando menos, de adaptar los estilos a los requerimientos del clima, los pioneros de lo que por entonces comenzó a denominarse ‘bioclimatismo’ contaban con algunos precedentes. El más importante fue Victor Olgyay, que había acuñado la palabra ‘bioclimatismo’ en 1952, y no en vano había fallecido en 1970, precisamente en el momento en que la sociedad occidental estaba a las puertas de la gran crisis energética del siglo. Lo cierto es que cuando se comenzó a profundizar sistemáticamente en la interacción de los edificios con el medio natural —al calor de los nuevos debates disciplinares y también de las sensibilidades new age emergidas del jipismo—, las principales obras de Olgyay llevaban publicadas veinte años.

La principal de ellas, Design with Climate. Bioclimatic approach to architectural regionalism, es un verdadero manual para uso de arquitectos e ingenieros que compendia y desarrolla sistemáticamente un conjunto de artículos previos escritos por el propio autor en colaboración con su hermano Aladar, como ‘The Temperate House’ (1951), ‘Bioclimatic Approach to Architecture’ (1952) o ‘Environmental and Building Shape’ (1954). El libro fue publicado en 1963, durante los años en que las administraciones estadounidenses, apoyadas por la Academia, fomentaban la investigación en las tecnologías solares. La misma época también en que Le Corbusier, Fuller, Prouvé o Erskine realizaban sus experimentos en climas tropicales o extremos, y asimismo el periodo de los agrios debates en los CIAM sobre la pertinencia del lenguaje moderno en entornos no occidentales. De ahí que el texto de Olgyay, cuyo propósito último era “demostrar la influencia del clima en los criterios constructivos”,, comenzase constatando, muy en sintonía con el espíritu del momento, que “los patrones arquitectónicos propios de la civilización occidental” habían “desatendido con demasiada frecuencia los problemas y soluciones inherentes a los edificios de regiones y climas distantes y diferentes”. Este error, reconocía Olgyay, no hubiese tenido importancia en épocas de aislamiento o diacronía pero, con la incipiente globalización de las décadas de 1950 y 1960, tales carencias resultaban no sólo incómodas, sino también perjudiciales. Por ello, el autor declaraba la ineludible necesidad de dar con un método unificado de diseño que, esta vez sí, pudiera sostenerse en un “nuevo principio arquitectónico capaz de combinar las soluciones tradicionales con las nuevas tecnologías, para comprender mejor los efectos del clima en el entorno humano”.

Pertrechado de todo el conocimiento que las ciencias de la época suministraban en relación con el problema del clima y el confort, y apoyándose asimismo tanto en los muchos manuales de acondicionamiento que era frecuentados en aquellos años —como Time-saver standards (1946) y Mechanical and Electrical Equipment for Buildings (1949) de Gay, Fawcett y McGuinnes— como en otros importantes trabajos previos, como Das Klima der bodennahen Luftschicht (1927) de Rudolf Geiger —el pionero estudio de microclimatología que publicó, traducido del original alemán, la Universidad de Harvard en 1950— y los textos no menos pioneros de James Marston Fitch —American Building: The Environmental Forces that Shape It (1947)— y Ernst Egli —Die neue Stadt in Landschaft und Klima. Rentsch, Erlenbach (1951)—, Olgyay organizó su tratado en varias partes, que concibió como etapas o momentos de un proceso de diseño holístico que sería susceptible de “tender puentes entre diferentes disciplinas”.

El primer paso en este empeño consistió en definir con precisión “el grado y la medida de bienestar” a través de una perspectiva fundamentalmente biológica, y de acuerdo a las investigaciones que desde la década de 1930 se venían desarrollando en torno al confort, especialmente en el mundo anglosajón. El enfoque de Olgyay fue fructífero: supo medir los parámetros de confort se pudieron definir con eficacia y atendió a sus efectos arquitectónicos de una manera tan sistemática como intuitiva. De hecho, uno de los logros mayores del libro fue la difusión arquitectónica del llamado ‘ábaco bioclimático’, que se inspiraba en los diagramas de entalpía-entropía ideados por Richard Mollier a finales del siglo XIX (hoy ‘diagrama psicrométrico’ o ‘de Givoni’) y que servía para relacionar la temperatura del aire y la humedad relativa de un ambiente con las zonas de confort correspondientes a cada periodo estacional. El planteamiento de Olgyay daba asimismo pie a las posibles medidas correctoras que, en función de los cambios en los parámetros higrotérmicos, podrían extender con medios pasivos tales zonas de confort. Semejantes prestaciones convertían al ábaco en una herramienta para compilar datos en una matriz numérica (al modo de la rejilla climática de Le Corbusier), pero sobre todo en un método práctico para diseñar la estrategia de intervención sobre el ambiente a través de los medios propios de la arquitectura.

Aunque su influencia no fuera muy evidente en los debates ideológicos de la década de 1960, el ‘enfoque bioclimático’ de Olgyay supuso un notable avance respecto a las polémicas, un tanto bizantinas, que por entonces seguían produciéndose entre los partidarios de la homogeneidad y los de la diversidad climático-arquitectónica. El riguroso método expuesto en Design with Climate (al que acompañarían otros manuales no menos rigurosos e influyentes como Climate, Man and Architecture (1969), de Baruch Givoni) se presentó, de hecho, como una alternativa tanto a los discursos del determinismo climático estéril como a los del mero posibilismo tautológico. Frente a los maximalismos climáticos, Olgyay postulaba la relación abierta entre un grupo de requerimientos constantes —los correspondientes al confort y a la fisiología humana— y un grupo de variables higrotérmicas dependientes del clima, la estación del año o la latitud, y susceptibles, por tanto, de matizarse con provecho por medio de decisiones puramente arquitectónicas. De este modo, sin renunciar a la idea de una arquitectura ‘unificada’ —aquella que daría cuenta de los requerimientos de confort universales—, el método permitía explicar con criterios objetivos la especificidad de la respuesta a cada contexto y, por tanto, también la diversidad de las maneras de construir. De ahí el subtítulo del libro, Approach to architectural regionalism, que con el tiempo, y mutatis mutandis, habría de encontrar su eco en el critical regionalism de Frampton.

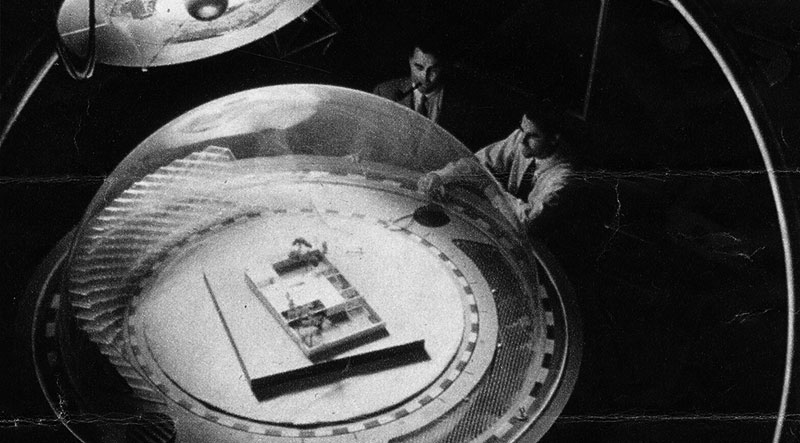

La segunda parte del tratado es, en este sentido, no solo un amplio, riguroso y creativo compendio de los diferentes modos de analizar los efectos de la orientación solar, la exposición a los vientos y otros factores climáticos, sino también un centón de soluciones para corregir los efectos nocivos del clima mediante el uso de dispositivos de control solar y la evaluación de la forma óptima de los edificios y de su comportamiento aerodinámico (un aspecto inédito hasta el momento), así como a través del análisis de los materiales de construcción en función de su capacidad térmica o la permeabilidad al vapor.

Por supuesto, esta perspectiva holística implicaba prestar atención a la herencia de la arquitectura vernácula en cuanto repertorio anónimo de soluciones adaptadas casi darwinianamente a cada región climática, y, en este aspecto, Design with Climate entraba en sintonía con libros como Native Genius in Anonymous Architecture (1957), de Sibyl Moholy-Nagy, o Architecture without Architects, que publicaría poco después Bernard Rudofsky. Olgyay, sin embargo, no cayó por la simple loa de lo vernáculo o la evocación romántica de la arquitectura ‘primitiva’. Moviéndose con habilidad entre las tesis deterministas y las posibilistas, fue de hecho un defensor de los principios estilísticos modernos. Tal actitud puede advertirse, por ejemplo, en su evaluación sistemática y desprejuiciada de los diferentes mecanismos de protección solar, que se ilustran en Design with Climate con casos conocidos de fachadas de edificios modernos de aquellos años: muros cortina al modo norteamericano, muxarabís y cobogós de la escuela brasileña, o brise-soleils a la manera de la incipiente arquitectura brutalista europea.

Con esta búsqueda de modelos en la arquitectura estrictamente contemporánea, Olgyay se comportaba como lo que de hecho era: un admirador de lo moderno, y en especial de Le Corbusier, autor al que no en vano cita en el prólogo de Design with Climate: “La sinfonía del clima no ha sido comprendida. La trayectoria del sol difiere de la curvatura de los meridianos; la intensidad de la radiación varía en la superficie de la tierra (…) En este tema existen numerosos condicionantes que precisan soluciones apropiadas. Es aquí donde el regionalismo auténtico desempeña un papel muy importante.”

¿Cuáles eran, sin embargo, los rasgos distintivos de tal ‘regionalismo auténtico’? Para Olgyay, la respuesta estaba clara: los lenguajes específicos propios de cada lugar no eran sino versiones adaptadas de unos principios arquitectónicos comunes, algo así como un habla característica de un lenguaje común, la expresión particular de una estructura subyacente. Este lenguaje, de índole fundamentalmente técnico, no podía considerarse, sin embargo, exclusivo de los arquitectos, sino que hacía las veces de koiné o pidgin para todos los agentes que participan en el proceso de diseño más allá de los arquitectos, desde los ingenieros hasta los constructores, pasando por los constructores, los meteorólogos y los especialistas en ecología o diseño ambiental. Para Olgyay, el proyecto de arquitectura era, por definición, un proceso multidisciplinar: no consistía en un mero intercambio de información entre compartimentos estancos —la biología, la climatología, la tecnología o la arquitectura—, sino en un diálogo fructífero y abierto entre diferentes saberes a lo largo del camino que conducía a la forma final.

Para Olgyay, este decurso hacia la forma arquitectónica construida constaba de varias etapas. Mientras que la primera y la segunda consistían, respectivamente, en la toma de datos climáticos y en su evaluación según el ábaco o el ‘mapa’ bioclimático y era competencia, por tanto, del meteorólogo o el biólogo, la tercera etapa, correspondiente al cómputo de los parámetros relacionados con la sombra, la radiación, lo vientos y los materiales, era cosa ya de arquitectos e ingenieros, cuya labor se acababa solapando en la cuarta etapa (estrategias de control climático) con la de los constructores, con quienes compartían los trabajos propios de las dos fases finales del proceso de diseño: las consideraciones de aplicación práctica mediante elementos arquitectónicos (uso de protecciones solares, etcétera) y la comparación crítica con los modelos heredados tanto de la arquitectura vernácula como de la moderna.

Con su concepción lineal, este tránsito desde la toma de datos inicial hasta la forma arquitectónica final resultaba semejante al postulado en otros métodos algorítmicos de diseño, como la rejilla climática de Le Corbusier, pero recordaba también a los diagramas del funcionalismo más o menos determinista de las décadas de 1920 y 1930, particularmente en sus versiones alemana (May, Meyer, Hilberseimer) y rusa (Ginzburg, Kuzmin). Pero, a diferencia de todos estos ejemplos, en el caso de Olgyay los riesgos de caer en el determinismo se evitaban gracias a la defensa del carácter coral del proyecto arquitectónico, a su enfoque holístico, y, finalmente, a su modo fructífero de encontrar un camino intermedio entre la dictadura homogeneizadora de los modernos y la poética nostálgica de los vernáculos.

Fuera como fuese, lo cierto es que, llegada la década de 1970, los arquitectos que aún reconocían estar fascinados por el progreso y la tecnología y que, por tanto, intentaron resistirse a los envites tipológicos y formalistas de la posmodernidad, hicieron de las tesis ‘racionales’ de Olgyay uno de sus reductos de objetividad. Con el tiempo, este núcleo resistente sería el sustrato del otro lenguaje no menos objetivista y presuntamente ético: el ‘lenguaje de la sostenibilidad’. Pero esa ya es otra historia.