'Von innen nach aussen': orígenes filosóficos del organicismo

A finales del siglo XVIII las analogías que tradicionalmente se habían

establecido entre la arquitectura y la naturaleza cambiaron de cariz. El voto

de censura que tratadistas como Marc-Antoine Laugier o Carlo Lodoli —abundando en los temas

surgidos de las querelles— habían emitido contra el

antropomorfismo vitruviano, dio pie a la búsqueda de nuevas canteras

normativas, como la semejanza entre la construcción adintelada y las

estructuras de la naturaleza, las analogías morfológicas entre los árboles y el

estilo griego o gótico, o incluso la inesperada traslación a la arquitectura de

términos procedentes de la botánica, como la “estructura”, el “tipo” o el

“carácter”. Pese a que estas asociaciones tuvieron varia fortuna, lo cierto es

que pronto fueron desplazadas por un nuevo tipo de analogías que, inspirándose

en el concepto de “organismo” pensado por la filosofía romántica alemana,

concebían que los edificios, al igual que los seres vivos, eran formaciones

unitarias, dotadas de finalidad propia y producidas von Innen nach Aussen, es decir, de dentro a fuera.

En parte, este organicismo entroncaba con las tesis antropomórficas de Vitruvio y con la vieja tradición del organicismo aristotélico renovado por Alberti en su concepto de concinnitas. Pero a finales del siglo XVIII, la idea de la unidad orgánica de las artes —que se derivaba en realidad de la tesis aristotélica de que las ‘partes’ de un ‘todo’, sea este natural o artificial, deben hallarse interiormente vinculadas, dispuestas según cierto orden, relacionadas estructuralmente y combinadas en un sistema— adquirió un nuevo sentido más dinámico, que primaba la noción de desarrollo interno frente a la de la simple disposición u organización de las partes y, por tanto, estaba menos interesado en las formas que en las leyes de formación. Este sesgo procesal y vitalista fue el fruto de una contaminación entre disciplinas que trasvasó ciertas ideas desde la filosofía hasta la teoría del arte, y de esta a la arquitectura.

Surgidas de fuentes diversas, estas ideas respondían a una misma sensibilidad. A finales de la Ilustración, y merced a la influencia de pensadores tan dispares como Rousseau, Kant o Schiller, el énfasis en lo natural se había convertido en un modo de resistir al mecanicismo propio de la época, que consideraba el quehacer humano como el producto de una mera causalidad materialista. El cambio de perspectiva pasó por acentuar la libertad humana frente al determinismo mecánico, y en paralelo adjudicar a la naturaleza rasgos vitales o espirituales. Fue en este programa donde hundió sus raíces el Idealismo alemán, filosofía que se complementó con una ciencia paralela, la Naturphilosophie, cuyos principios se extenderían con celeridad a la estética y las artes. En lo fundamental, el sentido de esta corriente antimecanicista había sido establecido por Immanuel Kant (1724-1804), quien consideraba que “productos organizados” —una extensa familia que abarcaba desde los cristales hasta los animales más complejos— resultaba irreducible al modelo de la máquina, por cuanto en tales productos todo “era recíprocamente fin y medio” y nada podía atribuirse “a una relación de causa y efecto” propio del mecanicismo. Desde este punto de vista, los organismos se concebían como seres libres que no estaban regidos por una fuerza motora extraña a ellos (eine bewegende Kraft), sino por una energía configuradora propia (eine bildende Kraft) (Kant 1790). El corolario fue un método de abordar la naturaleza que, a diferencia de la filosofía mecanicista, no se basaba en deducciones o inducciones cuantitativas, sino en principios cualitativos.

La reacción romántica reconocía así la

complejidad de lo viviente. Esta premisa sería desarrollada de un modo

paradigmático en los escritos del principal impulsor filosófico de la Naturphilosophie,

Friedrich W. Schelling (1775-1854), para quien los modelos mecanicistas

resultaban incompletos, al constatar —como antes Kant o Goethe— que el

mecanismo no es lo que constituye el mundo natural, “porque en cuanto entramos en el reino de la

naturaleza orgánica, cesa para nosotros toda vinculación mecánica entre causas

y efectos, pues todo producto orgánico existe sólo por sí mismo”. Con Schelling

la noción de ‘organismo’ se transformó en un tema estético y se introdujo en la

discusión sobre las artes.

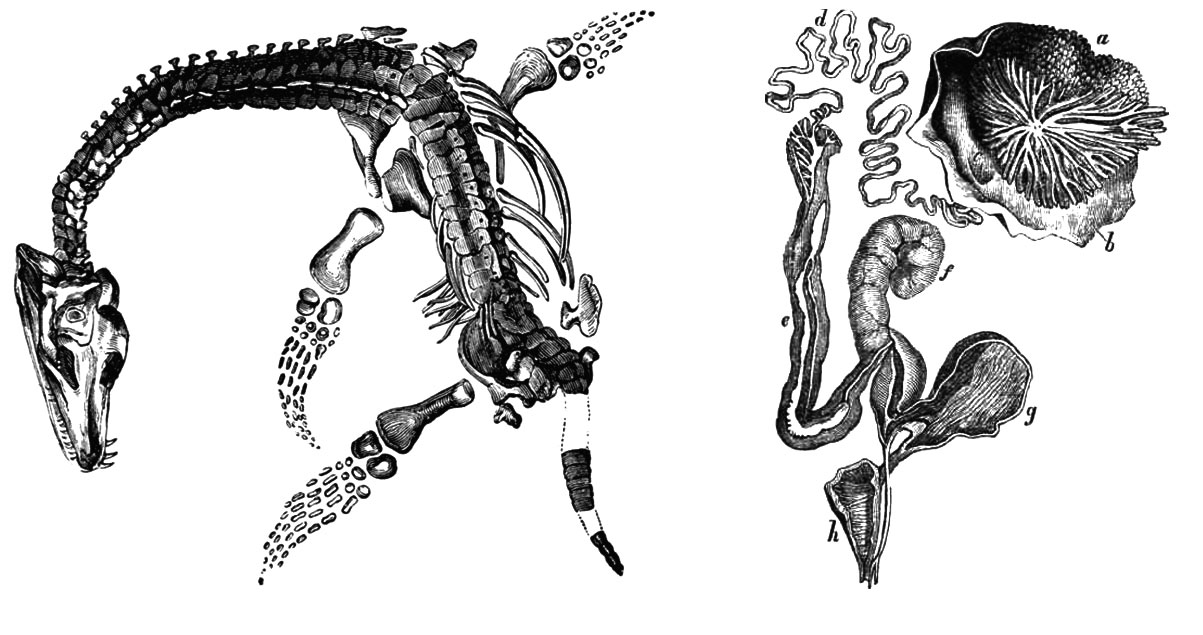

La arquitectura notó la influencia de este giro ‘organicista’. Con el

interés en los principios dinámicos de los seres vivos y no tanto en los

estáticos o taxonómicos, la botánica fue perdiendo buena parte del atractivo

que había tenido para los arquitectos ilustrados, sobre todo los franceses, y

acabó cediendo el testigo como reina de las ciencias de la época a las nuevas

ramas del saber surgidas con el primer Romanticismo: la fisiología y la

anatomía comparada. Pronto, las conclusiones estructuralistas derivadas de los

sorprendentes hallazgos de sabios como Géoffroy Saint-Hilare (1772-1844) y,

sobre todo, Georges Cuvier (1769-1832), fueron agavilladas en ese centón de

citas arquitectónicas de tipo fisiológico y funcional que Peter Collins agrupó

con acierto bajo la denominación de “analogía biológica”. En esta nueva

semejanza el énfasis ya no se ponía en la estructura de las formas y el

carácter que estas sugerían (lazos que anudaron por un tiempo la botánica con

la arquitectura), sino en las relaciones establecidas entre los edificios y los

seres vivos en razón de su condición compartida de seres dotados de órganos con

funciones específicas pero articulados para formar un todo coherente.

La analogía biológica tendría un influjo considerable en la arquitectura de finales del siglo XIX. Pero el hecho de que tal influjo se interpretase en buena medida a través del prisma del evolucionismo —fundamentalmente en las versiones lamarckiana y spenceriana— tendió a simplificar el tratamiento historiográfico que posteriormente se daría al asunto. La cuestión del organicismo pareció reducirse al de la mera adaptación funcional de las formas, lo cual explica el modo descuidado y confuso, cuando no negligente, con que, una generación más tarde, los historiadores de la modernidad canónica darían cuenta de la metáfora del organismo. En general, conforme se iba poniendo más énfasis en la justificación biológica del determinismo funcional o ambiental, más anublados quedaban los sentidos originarios de la noción filosófica de organismo; los mismos que, por cierto, seguían nutriendo por esos años al organicismo arquitectónico en su versión más fecunda: la norteamericana. Por ello, comprender cómo se produjeron realmente estas contaminaciones entre la filosofía, la ciencia y la arquitectura pasa por indagar en las raíces de lo que aquí se denomina “analogía orgánica”, un término carente de connotaciones deterministas y con una denotación más amplia que la “analogía biológica” descrita por Peter Collins, además de más precisa que el de “arquitectura funcionalista” defendida por Edward De Zurko en su temprano libro sobre el tema.

Importada de la filosofía y la estética del Romanticismo, la analogía orgánica

de la arquitectura no incidía en las configuraciones aparentes de la

naturaleza, sino en los procesos que las han generado. No se basaba en las

semejanzas puramente formales que pueden establecerse entre los edificios y los

seres vivos, sino en el hecho de que ambos son “productos organizados”, es

decir, fines en sí mismos que responden a unas determinadas leyes internas de

formación y crecimiento gracias a las cuales sus “cuerpos” resultan coherentes

con las funciones que deben cumplir y el “‘ambiente” donde desarrollan su

“vida”. En el contexto de la crisis disciplinar del siglo XIX, el mayor

atractivo de esta analogía estribaba en su capacidad para responder con

criterios presuntamente objetivos al problema de cómo se generan las formas

arquitectónicas y cómo resultan “necesarias”, y todo ello desbordando las

viejas tesis normativas de la mímesis vitruviana. Con la analogía orgánica, el

tema neoclásico y a la vez mecanicista de “composición” adoptaba así un sesgo

inédito. No se trataba ya de ensamblar o combinar un conjunto de partes en un

todo coherente —la unité o el système como versiones actualizadas de

la concinnitas de Alberti—, sino de

“producirlo” mediante leyes de configuración interna, sea mediante una teoría

del arte centrada en reforzar el carácter unitario de la obra de arte clásico,

como en el caso de Schlegel o mediante las leyes propias de una nueva ciencia

de las formas: la morfología.

Había sido Goethe quien, desarrollando la intuición —por lo demás poco

fructífera— de la Urpflanze (planta

originaria), sentó las bases de la morfología romántica en su Zur

Naturwissenchaft uberhaupt besonders zur Morphologie (Sobre las ciencias de

la naturaleza, en particular sobre la Morfología), un texto cuyo objetivo era

determinar los principios dinámicos de la producción de formas vivas. Con este

fin, proponía una especie de anatomía no funcional susceptible de explicar las

leyes de crecimiento que, desde la estructura más sencilla hasta el cuerpo más

complejo, se dan en la naturaleza. Inspirándose en los estudios fisiognómicos

de Lavater, la morfología de Goethe descansaba, además, en la premisa

ideológica de que todo lo existente aspiraba a expresarse de algún modo, y que

inevitablemente acabaría haciéndolo a través de formas en un proceso de

incesantes metamorfosis. El estudio de

tales formas (Gestalten) partiría de

la constatación de que los seres de la naturaleza no son sustancias estáticas,

sino que nacen, crecen y perecen, y llevaría al cabo a una nueva ciencia de la

taxonomía dinámica: la morfología concebida como una Gestaltenlehre, es decir, un estudio de las formas.

A diferencia da la anatomía comparada de Cuvier —que establecía parentescos

formales entre los órganos y explicaba las estructuras y funciones de estos—,

la morfología goethiana se centraba en desvelar sus leyes de formación. Con

esta premisa, la naturaleza podía abordarse desde dos perspectivas:

considerando sus formas como estructuras visibles y estables, o bien interpretando

esas formas como resultado de un devenir de transformaciones. Ambas, según

Goethe, exigían su propio vocabulario:

"El idioma alemán tiene la palabra Gestalt (forma) para designar la complejidad existente de un ser real. Pero en este término el lenguaje abstrae de lo que es móvil un todo análogo y lo fija en su carácter como algo establecido y acabado. Sin embargo, si consideramos todas las formas, en particular las orgánicas, no encontraremos en ninguna parte formas subsistentes, o sea, formas que no se muevan porque hayan alcanzado ya su perfección, sino que todas fluctúan en un continuo devenir. Por eso nuestro idioma utiliza la palabra Bildung (formación) para designar tanto lo que ya se ha producido como lo que está en vías de producirse".

La morfología, por tanto, era una ciencia de la Gestalt (forma) y de la Bildung (formación): lejos de contentarse con la figura de los cuerpos, de las correlaciones estructurales entre sus órganos y funciones, reconocía la necesidad de explicar cómo dichos cuerpos se configuraban en cuanto organismos, adquirían forma en razón de su “energía interna”, crecían de dentro a fuera —von Innen nach Aussen— y al fin evolucionaban.

De la Naturphilosophie al organicismo norteamericano

Salvo en una versión híbrida que mezclaba la anatomía comparada y el mecanismo, el organicismo filosófico apenas fue relevante en Francia, dominada hasta el siglo XX por la composition academicista y por esa nueva versión del esprit de géometrie que fueron las ideas de Viollet-le-Duc y su escuela, pese a algunas connotaciones organicistas. En Alemania, la cuestión es más compleja. Como ha demostrado Caroline van Eck en un excelente estudio, las tesis organicistas —en particular, la idea del organismo como un todo característico que trascendía la condición de un simple agregado de partes— se recibieron como argumentos con el suficiente peso como para conservar el núcleo de las tesis clasicistas, al menos en la versión de Alberti. Así lo interpretaron, desde luego, los principales teóricos de la época, desde Aloys Hirt (1713-1769) —para quien la arquitectura consistía en generar ‘totalidades’ con sentido que fuesen más allá de la simple suma de las partes— hasta Karl Bötticher (1806-1889) —cuya obra Die Tektonik der Hellenen es un intento de compatibilizar bajo la noción de organismo las dimensiones constructivas y simbólicas de la arquitectura—, pasando por Karl Friedrich Schinkel (1781-1841) —sobre todo el joven Schinkel influido por Schlegel y Schelling—, que encontraba en el gótico el ejemplo paradigmático de “fusión espiritual de todas las partes en un todo”. Lo cierto es que, pese al peso que la historiografía reciente han concedido a las ideas del joven Schinkel y las de Bötticher debido a su influencia en Gottfried Semper, las tesis organicistas interpretadas como argumentos para sostener a duras penas el marco normativo clasicista tenían los días contados. Lo demuestra un hecho: la primera generación de arquitectos vanguardistas alemanes preferiría nutrirse de la versión esotérica del Romanticismo —la que, desde Schelling conduce hasta Ernst Haeckel, pasando por Gustav Theodor Fechner— o bien actualizar—como se verá más adelante— las viejas tesis del organicismo de Kant o la morfología de Goethe, asumidas ahora en una clave más o menos cientificista.

Peter Collins y Philip Steadman, han demostrado que, a diferencia de lo que ocurrió en Francia y Alemania, las tesis románticas sobre el organismo —en particular, la idea del crecimiento de “dentro a fuera”— tuvieron una especial relevancia en la conformación de la arquitectura norteamericana. Esto fue así al menos desde mediados del siglo XIX, cuando la reflexión teórica comenzó a fundarse en algunos principios importados sobre todo de Alemania, ajenos a la tradición academicista en su versión convencional y, tras pasar por el tamiz pragmático y funcionalista, aplicados por figuras tan extraordinarias como Louis Sullivan y, sobre todo, Frank Lloyd Wright, adalides de lo que Bruno Zevi habría de considerar el “organicismo” por antonomasia.

Pese a su origen filosófico, las bases del ideario organicista importado a EE UU adoptaron una expresión muy sencilla, casi ingenua. Estribaban en una serie de aforismos teóricos lo suficientemente imprecisos como para justificar poéticas arquitectónicas muy diversas. La de Louis Sullivan, por ejemplo, consideraba que en la arquitectura, como en los organismos, cada parte “debía poseer la cualidad el todo”, mientras que la de Wright reducía todo el problema a hallar un estilo adecuado a las condiciones de producción mecánica y a las nuevas aspiraciones de la sociedad, siempre que este estilo se sostuviese en formas orgánicas, configuraciones desarrolladas desde el interior del material y opuestas, por tanto, a las que, desde fuera, le eran impuestas artificialmente: las mecánicas. De este modo, la “arquitectura orgánica” era aquella que creciendo “de dentro a fuera en armonía con las necesidades” se “elevaba” progresivamente, “igual que la planta crece y se desarrolla a partir del suelo, con la libertad de ser, de vivir su propia vida según la naturaleza del hombre, con toda la dignidad de un árbol en la naturaleza”.

Esta noción traía aparejada un importante corolario funcionalista: al poseer una forma necesaria y al estar enraizada “como un árbol”, la arquitectura orgánica atendía a los requerimientos del programa de una manera veraz, expresando en su configuración las características del tiempo en que le había tocado “vivir”. Con ello se establecía una alianza fructífera entre la forma del edificio y las funciones que debía desempeñar, y se recogía de paso todo el conjunto de metáforas procedentes de la anatomía comparada del Romanticismo, para imponer un rasero común tanto a la naturaleza como a los artificios humanos: la eficacia. Compartiendo este punto de vista, y abundando en la larga tradición funcionalista recogida en detalle por De Zurko, Bruno Zevi afirmaría más tarde que “la arquitectura orgánica es una arquitectura funcional, no sólo con respecto a la técnica y al fin del edificio, sino a la psicología de sus habitantes”.

Pero de este principio podía deducirse otra importante conclusión: la arquitectura, al configurarse a través de una respuesta óptima no sólo en relación con las funciones y el clima, sino con los requerimientos sociales y culturales, constituía una manifestación del espíritu de su siglo. Con ello, las tesis organicistas de la Naturphilosophie acababan conduciendo, en un inesperado bucle, a la noción hegeliana de Zeitgeist, tan apreciado, de otro lado, por la historiografía canónica de la modernidad. “En las formas de todas las épocas”, escribe en este sentido Wright, “subyacen ciertas condiciones que las determinaron. En todas ellas había un espíritu humano acorde con lo que llegaron a ser y, donde las formas eran verdaderas, se verá que también eran orgánicas”, una consecuencia, en otras palabras, “de las condiciones de la vida y el trabajo para cuya expresión surgieron”. Gracias a su condición orgánica, la arquitectura formaba un monograma de su época histórica, del mismo modo que, como había escrito Schelling un siglo antes, los productos organizados de la naturaleza reflejaban “la imagen reducida y, por así decirlo, contraída del universo”. ¿Cuál era el espíritu que la forma orgánica dejaba traslucir? Evidentemente, la democracia americana.

El último paralelismo sugiere que el conjunto de recetas ideológicas con las que Wright y, en general, los organicistas americanos, cocinaron sus arquitecturas habían sido pergeñadas antes. La tan célebre como en general mal interpretada expresión “Form follows Function” de Sullivan, con su insistencia en que la forma de los animales y los artefactos depende de su entorno, da también fe de ello. Estas tesis habían sido elaboradas por teóricos como Horatio Greenough (1805-1852) —defensor de un organicismo funcionalista muy influido por las ideas del filósofo Emerson— y, sobre todo, Leopold Eidlitz (1823-1908). Nacido en Praga, formado en Viena y emigrado a Nueva York, Eidlitz había dado a conocer a los arquitectos norteamericanos el ‘estructuralismo’ neogótico con su traducción inglesa de los Entretiens sur l’Architecture de Viollet-le-Duc (publicada en 1875), difundiendo de paso los descubrimientos de Cuvier y las primeras teorías evolucionistas (Steadman 1982: 65-83) para desarrollar con cierta coherencia los principios de un organicismo arquitectónico en una obra relevante, The Nature and Function of Art, More Specially of Architecture (Eidlitz 1881). Muy influyentes en contemporáneos como H. H. Richardson y F. L. Olmsted, y en discípulos indirectos como el ya citado Sullivan, las teorías de Eidlitz explicaban el proceso de generación de las formas con principios que reinterpretaban los postulados de la Naturphilosophie.

Arquitectos como Eidlitz y filósofos como Schelling compartían, así, la creencia en las formas eran productos de su propia energía interna o impulso de configuración (Bildungstrieb). De ello se deducía que, como escribía el propio Eidlitz, “la naturaleza no ensaya la composición de las formas, sino que actúa en base a una ley mucho más amplia y simple por la que se rige toda la materia” y, según la cual, esta “se mueve, acumula y distribuye a sí misma, y al hacerlo facilita o retarda relaciones de materia de todo género.” De este modo, toda organización material poseía “una cierta estabilidad” que, en el caso de la “materia altamente organizada”, se hacía «perceptible en forma de energía de la función». Esta es la razón que explica por qué en la naturaleza “es evidente que una cosa parece lo que es y, recíprocamente, es lo que parece”, y el principio que fundamenta, por ejemplo, la morfología posterior de Louis H. Sullivan —sobre todo, la aplicada a la configuración de ornamentos—, concebida como un método afín al que la naturaleza emplea para configurar sus formas “liberando energía”. Todo ello explica asimismo la preferencia de los arquitectos norteamericanos de la época por el gótico, un estilo “espontáneo”, construido y no compuesto, donde, según creía Wright, la “forma surge de la materia”, de dentro a fuera.

En sus detallados análisis de las semejanzas biológicas, tanto Peter Collins como Peter Steadman hallan el origen de la genealogía del organicismo anglosajón en las tesis defendidas, dentro del ámbito de la crítica literaria, por Samuel Taylor Colerigde (1772-1834) quien, al comparar el genio artístico —ejemplificado, en su caso, por Shakespeare— con la producción espontánea de la naturaleza, habría despertado el interés por la analogía biológica en la cultura inglesa:

Ninguna obra de verdadero genio se aventura a prescindir de una forma apropiada, y tampoco hay, en verdad, ningún peligro de que tal cosa ocurra. Como no debe carecer de leyes, el genio no puede privarse de ellas, porque en ello precisamente reside el genio: en la facultad de crear bajo el imperio de leyes dictadas por él mismo (…) La forma es mecánica cuando en un material dado imprimimos una forma predeterminada, es decir, una forma que no surja de las propiedades del material (…) La forma orgánica, por el contrario, es innata, y se va configurando a sí misma, desde dentro, a medida que se desarrolla, de modo que la plenitud de su evolución no es otra cosa que la perfección de su forma externa. Como la vida, así es la forma”.

Con esta afirmación, Coleridge no resultaba, en realidad, muy original. El poeta y crítico británico se había empapado de ideas semejantes durante su estancia en la Alemania de los primeros años del siglo XIX, donde estudió la obra de Kant, Schlegel y Schelling, en particular la teoría del genio del primero, las tesis de la condición orgánica de la poesía propia del segundo, y la teoría del arte inspirada por la Naturphilosophie del último. No resulta extraño, por tanto, que para el poeta y ensayista británico la forma orgánica fuese, al igual que lo era para sus maestros alemanes, algo “innato”, un cuerpo que “se forma al desarrollarse desde dentro”, de manera que “la totalidad de su desarrollo es lo mismo que la perfección de su forma exterior”.

En esta cita, los ecos de la morfología romántica resultan evidentes. Lo son aún más si se comparan las ideas de Coleridge con las de su contemporáneo Hegel, para quien los cuerpos orgánicos se definen por “su peculiar determinación interna y fuerza libre desde el punto de vista del objeto”, de modo que su actividad configurativa “no es una forma extraña al sujeto, sino activa, la cual le pertenece según su naturaleza propia: es la fuerza libre de la materia misma, la cual se da forma mediante actividad inmanente y no recibe pasivamente su determinación desde fuera”. Por supuesto, la nota hegeliana recuerda también la más breve, aunque no menos representativa, de otro maestro del Romanticismo alemán, Novalis, quien identificando la formación de la arquitectura con un proceso de cristalización concebido a la manera organicista —es decir, en cuanto expresión externa de una necesidad interior— consideraba que “el interior de la casa determina la casa exterior”.

Pero en la formación del ideario del organicismo de EE UU no sólo fueron relevantes las tesis de Colerigde —cuyo contexto literario no explica en realidad la fuerza con que las ideas del Romanticismo alemán rebrotaron en los escritos de los teóricos americanos— o las más tardías de Eidlitz —forjadas al calor de la herencia del Romanticismo en Europa—, sino también —como sugiere el caso ya citado de Greenough— las ideas del Trascendentalismo, la primera escuela filosófica propiamente norteamericana. A través de la extraordinaria difusión de los escritos de Ralph Waldo Emerson (1803-1882) y de Henry David Thoreau (1817-1862), el trascendentalismo fue el caldo de cultivo de la mayor parte de las corrientes de pensamiento de la Norteamérica de la segunda mitad del siglo XIX. En él confluían el pragmatismo, el individualismo y el optimismo moral —caracteres que rápidamente llegarían a ser tópicos del capitalismo norteamericano—, pero también el idealismo exacerbado que, a la manera del Romanticismo europeo, consideraba cada hecho de la naturaleza como un reflejo y cifra del espíritu. Desde este punto de vista, los fenómenos naturales eran tratados como veredas que conducían a las realidades trascendentes, y la naturaleza entera acababa espiritualizándose de acuerdo a una sensibilidad que ponía el acento en las verdades sencillas y sublimes de los paisajes de América, opuestos a la degradación y mendacidad creciente de sus ciudades. Pese a sus innegables rasgos originales, el trascendentalismo fue en realidad una versión vernácula del Idealismo alemán, y heredó, por supuesto, buena parte de sus peculiares ideas sobre la naturaleza. Por ello, igual que los paisajes de la Escuela del Hudson serían imposibles sin la pintura de Friedrich o Carstens, la filosofía de Emerson o Thoreau nunca hubiese existido sin la de Hegel o Schelling, y tampoco la ideología organicista de Eidlitz, Sullivan o Wright podría explicarse en buena medida sin el influjo de la estética filosófica del Romanticismo.

Habida cuenta de esta genealogía, resulta desconcertante que tanto Collins como Steadman hayan obviado el papel que, a través del Trascendentalismo, tuvo la Naturphilosophie en la formación del ideal organicista de la arquitectura norteamericana, obviando la procedencia última de las ideas de Eidlitz y limitándose a proponer a Coleridge como eslabón principal y único de la cadena que vinculó el mundo anglosajón con la filosofía del viejo continente. La transmisión del organicismo alemán, además, no se produjo sólo a través de los círculos literarios, sino que tuvo en la importante colonia alemana establecida en el noroeste de EE UU —muy influyente durante los años de formación de Sullivan o Wright— un importante foco de diseminación intelectual.

En cualquier caso, para dar cuenta de los lazos del Trascendentalismo con el organicismo de raíz alemana, lo más intuitivo es recurrir a Walden, el libro en el que Thoreau expone de manera explícita los principios de la arquitectura organicista siguiendo, en lo fundamental, los principios de la organología filosófica. El texto es de 1854 (anterior, por tanto, a los libros de Eidlitz), y en él puede leerse una comparación que probablemente podría haber sido suscrita cincuenta años antes por un Schlegel o un Novalis:

"La misma adecuación hay en un hombre que construye su propia casa que en un pájaro que construye su nido (…) Un hombre no tiene más que ver con el estilo de la arquitectura de su casa que una tortuga con el de su concha (…) Lo que veo de belleza arquitectónica ha crecido gradualmente de dentro a fuera, por las necesidades y carácter del morador, que es el único constructor, por una cierta veracidad inconsciente y nobleza, sin pensar en la apariencia; y cualquier belleza adicional de este tipo que haya de producirse estará precedida de una belleza inconsciente de la vida."

Con la mediación de los filósofos trascendentalistas, el influjo de la morfología romántica alemana en las tres generaciones de arquitectos en las que se abre paso la modernidad en EE UU (la de Eidlitz, la de Sullivan y la de Wright), tendría, por tanto, en la noción de organismo un leitmotiv declinado en varios sentidos: la idea de la arquitectura como expresión de una necesidad interna; la aspiración a trabajar menos con formas que con principios energéticos de formación; el interés por un funcionalismo en ciernes; la atención al entorno cultural, social y paisajístico de la arquitectura, y, finalmente, una temprana alergia por el repertorio de los códigos de la tradición academicista. Se trataba, por supuesto, de un conjunto de principios compatibles con muchos lenguajes formales, y este hecho justifica en buena medida la afirmación de Sigfried Giedion, según la cual, el organicismo, dado su carácter genérico y extremadamente lábil, no sería más que una “pseudoescuela”, a diferencia de la presunta coherencia del Movimiento Moderno racionalista.

Por certero que sea, este análisis no debe ocultar el gran atractivo que las ideas organicistas siguieron teniendo para aquellos que en Europa, al terminar la Segunda Guerra Mundial y pasada ya la época heroica del Movimiento Moderno, se sentían incómodos con el repertorio racionalista al que este parecía haber quedado reducido. A la cabeza de los impugnadores más acérrimos de la modernidad mecanicista estaría el crítico italiano Bruno Zevi, emigrado por un tiempo EE UU, y que con oportunidad historiográfica, indagó en la tradición norteamericana para proponer en su Hacia una arquitectura orgánica la vuelta a una disciplina impregnada de naturalismo y, por tanto, “dinámica, multiforme, enraizada en el lugar, no compuesta sino formada” y, en definitiva, más orientada a dar una respuesta a los ideales de la sociedad que a satisfacer simples exigencias de condición geométrica o artística. Eran principios que, en lo fundamental, recogían el viejo ideario del organicismo romántico.

Las raíces románticas del organicismo europeo

Las propuestas organicistas de Zevi no se inspiraban sólo en la tradición

trascendentalista del otro lado del Atlántico, sino también en las escuelas

estéticas alemanas que, siguiendo su propia tradición filosófica, habían

reflexionado sobre la condición orgánica del arte. Tal fue el caso, por

supuesto, de las teorías ya mencionadas de Hirst, Schinkel y Bötticher, pero

también de las procedentes de la nueva historia del arte pergeñada a finales

del siglo XIX por Aloïs Riegl y Heinrich Wölfflin, en la que creación humana se

concebía como un proceso de desarrollo estilístico dotado con “necesidad interna”,

durante el cual la forma artística iba estableciendo vínculos diversos con la

naturaleza, inspirándose en ella o negándola. Se trataba de una dialéctica

entre ‘lo orgánico y ‘lo geométrico’ que en el ámbito de la teoría de la

arquitectura sería popularizada por Walter Curt Behrendt (la principal fuente

europea seguida por Zevi) —con su

oposición entre la arquitectura “orgánica” y la arquitectura “formal”—, en

cierto sentido también por Adolf Behne con su dialéctica entre el

“racionalismo” y el “funcionalismo”, y, especialmente, por un discípulo de

Riegl, Wilhelm Worringer, en su Abstraktion und Einfühlung, donde

explicaba el desarrollo del arte y la arquitectura como una sucesión de

periodos “naturalistas” y “abstractos”, de acuerdo a un enfoque que influirá

en las vanguardias de principios del

siglo xx. Por ello, cuando Zevi

populariza el concepto “orgánico” en el contexto de la historiografía, la

arquitectura “organicista” no sólo tenía ya su trayectoria en EE UU, sino

también en Europa, merced a una tradición que entroncaba con el

neorromanticismo alemán de principios del siglo XX y con las tesis de la nueva historia del arte germana, formando un

ideario proto-organicista en sentido moderno, que sería expuesto con vehemencia

por algunos de los líderes del Expresionismo arquitectónico, como Rudolf

Steiner, Hermann Finsterlin y Hugo Häring.

Editor de las obras completas de Goethe, Rudolf Steiner (1861-1925) dio cumplida cuenta de las tesis románticas de su lejano maestro, en particular la idea de que el crecimiento natural o espiritual es fruto de una formación espontánea y la de que los organismos vivos están sometidos a un principio de cambio perpetuo, de metamorfosis incesante. Todo ello resulta evidente, por ejemplo, en el primer Goetheanum de Steiner, concebido como una suerte de ilustración tectónica del poema en el que Goethe expuso sus ideas sobre las transformaciones naturales, Die Metamorphose der Pflanzen (La metamorfosis de las plantas). Reescribiendo de un modo casi literal las tesis del Romanticismo alemán en una suerte de evolucionismo arquitectónico, Hermann Finsterlin (1887-1973) consideraba, por su parte, que la construcción moderna debía ser análoga “al tipo formal de la última gran invención del espíritu humano: la forma orgánica, una vía intermedia entre el cristal y lo amorfo”. Se trataba de una analogía que, lejos de sostenerse en una mera imitación de la naturaleza (“caracoles, setas, corales”) se entendía como el resultado de un “solo impulso creativo, de una sola voluntad formativa”. De ahí, que los edificios se concibiesen a la vez como la expresión de una necesidad interna (von Innen nach Aussen gebildet) (Finsterlin 1969) y como la manifestación de un impulso de formación (Bildungstrieb) extendido en toda la naturaleza y que no en vano tenía, según Finsterlin, “su primer paso en la amoeba proteus” o “en la natura primigenia, como, por ejemplo, en las estructuras silíceas de los protozoos radiolarios” (influencia de Haeckel y su Kunstformen der Natur), pero que debería tener al cabo “su repercusión, cuando los tiempos estén maduros para ello, en el nivel más alto de la escala orgánica: en el hombre”. El resultado de canalizar esta “fuerza creadora universal” hacia la arquitectura serían espacios de condición fundamentalmente interior (Innen Architektur), atmósferas concebidas como una prolongación orgánica del cuerpo humano y, a la vez, como una cristalización de la energía de la Tierra, un motivo cósmico que, por supuesto, recuerda las visiones de contemporáneos de Finsterlin como Wenzel Hablik o Bruno Taut.

Por muy organicistas que fuesen las ideas de Steiner, Finsterlin y del Expresionismo en general, su carácter esotérico impidió que pudieran convertirse en una verdadera alternativa a las tesis de la modernidad racionalista. Con todo, las críticas de los primeros organicistas europeos al rígido mecanicismo del Movimiento Moderno recuerdan inevitablemente a los modos en que los filósofos románticos censuraron la ideología mecanicista de la Ilustración. Los ataques más virulentos a la versión funcionalista y sachlich de la modernidad —crecientemente celebrada en la obra de Le Corbusier o Gropius— provinieron de un arquitecto vinculado en sus inicios al Expresionismo alemán: Hugo Häring (1882-1958). Apelando a la morfología goethiana, Häring concebía la arquitectura como el resultado de un proceso formativo que dotaba con funcionalidad los edificios a través de su propia finalidad (Selbstzweck) que tanto estos como los organismos naturales poseían. Evidentemente, tanto vocabulario como los argumentos con que Häring defendía su Organisches Bauen (construcción orgánica) eran, casi sin matices, los mismos esgrimidos por los Naturphilosophen, sobre todo el principio de “construir la casa desde el interior, de proceder a partir de los fenómenos vitales del habitar” y la conclusión de que

“Hay un camino a la forma, el que siguen todas las cosas naturales, incluso los cristales y los que están configurados de manera geométrica, que permite a cada uno desarrollarse de acuerdo con su propio plan interno, mientras que en el otro camino, el de la geometría, las cosas adquieren sus formas por influjo exterior, lo cual contradice su tendencia innata".

Pero, a diferencia de la teosofía inextricable de Steiner y de las lucubraciones visionarias de Finsterlin, el funcionalismo de corte organicista de Häring sí influyó en el ámbito alemán. Inesperadamente, su idea de la arquitectura como una morfogénesis y no como una simple composición mecánica de partes acabó resonando como eco ideológico en los textos de un opositor a Häring, Hannes Meyer, por entonces líder de la Bauhaus y representante de un funcionalismo basado en principios cientificistas. Como Häring, Meyer prefería hablar de “construcción” antes que de “arquitectura”, identificando este último término con el formalismo à la Le Corbusier, y aquel con un proceso de morfogénesis basado en la energía interna de los objetos, un proceso concebido por Meyer a su manera, es decir, como “el resultado de un algoritmo que implica tres términos: función, tiempo y economía”. Los edificios, por tanto, “no eran ‘obras de arte”, sino “compuestos para alcanzar objetivos concretos”, de tal modo que la construcción se identificaba con “un proceso vital, no estético”, y la nueva vivienda no sólo constituía “una máquina para vivir, sino también un aparato biológico”, una especie de prolongación del habitar humano o, empleando las palabras del propio Häring, con todos sus tintes schillerianos: un “órgano del hombre”.

Con su primitivo método ‘parametricista’, el organicismo de Meyer atendía también a los aspectos psicológicos de la vida que se desarrolla en el interior de los edificios, entroncando, de este modo, también con el organicismo norteamericano. En esta genealogía, las semejanzas biológicas de Häring, y la noción de “espacio de acontecimientos” a ellas asociado (el espacio que contiene la vida humana en su interior, y que la refleja al exterior) pasaron a Hans Scharoun —expresionista en su juventud, y después brazo del organicismo (expresionista) en Europa—, quien defendería que las formas de los edificios deben ser siempre una especie de “vientres para vivir, envoltorios de procesos” en los que se deja fluir sin constreñimientos la vida a través de un interior concebido menos como un continuum genérico que como un ambiente fundado en el habitar humano. En este contexto, la vieja analogía organológica de la formación de dentro a fuera volvía a actualizarse, incluso en un sentido literal. Como escribiría el propio Scharoun, de lo que se trataba era de situar “la casa desde el interior, partir de los procesos vivos de la vivienda y también proceder en la construcción con este principio. El exterior no está dado de entrada, sino que se produce cuando se constituye en todo el organismo”. La idea fundamental era que “el exterior impone límites al organismo, pero no condiciona su forma”.

El organicismo no se redujo, pues, a las expresiones fundamentalmente teóricas de Häring, Meyer o, en ciertos sentidos, la Bauhaus, ni se agotó en la arquitectura de Wright y sus discípulos, sino que nutrió las manifestaciones arquitectónicas más novedosas de las décadas de 1950 y 1960, desde el Expresionismo redivivo del ya mencionado Scharoun o la versión escultórica de Utzon, hasta la investigación material y fenomenológica que, partiendo de Aalto, dará forma a la escuela nórdica. Tuvo también otras derivadas más difíciles de clasificar, como la “biotécnica” de Frederick Kiesler —que tanto recuerda a la de Finsterlin—, las diferentes escuelas biomiméticas inspiradas en las tesis de Ernst Haeckel, Raoul Francé o D’Arcy Thomson, o incluso la vindicación de la creatividad anónima por parte de Bernard Rudofsky, cuya sensibilidad cabe vincular, por otro lado, con las teorías sobre el genius loci de Norberg-Schulz o la Heimatarchitektur de Heidegger, tan afines, por otra parte, a las ideas de Häring. Todos ellos son ejemplos en los que de un modo u otro están presentes las ideas organicistas pergeñadas un día por la Naturphilosophie.

Publicado originalmente con el

título “Von Innen nach Aussen. Los orígenes filosóficos del organicismo en la arquitectura”

en Cuadernos de notas 15 (2014).