Estética, termodinámica y mediación. Reseña de "Historia medioambiental..."

[Reseña de Historia

medioambiental de la arquitectura]

Escrito con reconfortante profundidad antropológica y estimable compromiso con una lectura constructiva del mundo, sabiduría y mesura frente al riesgo del presentismo, este soberbio libro de Eduardo Prieto González, arquitecto y filósofo, admirable ensayista, adelanta en su prólogo algunas conclusiones cuya argumentación sostendrá en muchas de sus páginas: no existe determinismo climático; también la arquitectura culta, no sólo la arquitectura popular, ha estado preocupada por cuestiones medioambientales. Ambos pensamientos, esclarecidos con riqueza a lo largo del texto, postulan que la arquitectura se acaba contaminando de la cultura, desde los orígenes de la historia humana, y que lo estético siempre se mezcla con lo técnico. De la mano de Fernández Armesto, cuya sentencia “toda historia es una historia ecológica” aparece en el mismo frontispicio, el autor recuerda que la acción continuada sobre la naturaleza para construir territorios muestra la variedad de soluciones a las que el ingenuo humano ha sido capaz de llegar para asegurarse la supervivencia: lo que marca nuestra evolución no es la correspondencia directa, determinista, entre la cultura y el medioambiente, sino la tendencia, connatural, a producir cambios culturales.

Prieto, autor de La ley del reloj. Arquitectura,

máquinas y cultura moderna, o de La vida de la materia, asimismo

ensayos sobresalientes con los que esta edición tiene algunos pasadizos,

desgrana algunas certeras sublimaciones de la arquitectura, orquestando con

sosegada erudición un tupido enjambre de referencias disciplinares y

humanísticas, desde su propia estructura a través de los cuatro elementos

clásicos. Así, entre otras, “la arquitectura consiste en manipular forma,

materia y energía para crear microclimas”, que viene a esclarecer que esta Historia

medioambiental de la arquitectura tal vez conforme con los otros dos

títulos referidos, una suerte de trilogía operativa, en la que el autor

despliega un sagaz abordaje del valor de la arquitectura en su contexto. La

obra es un provechoso deleite por su colección de historias, por su selección

de fragmentos ejemplares, o por su meritoria capacidad de síntesis,

ejemplificada ya por Prieto en cualquiera de sus textos anteriores y

últimamente en sus jugosas colaboraciones en las páginas de cultura del diario El

Mundo. Este talento sintético va compendiando en delicadas raciones de

pocos párrafos realidades complejas y poliédricas, así, entre otras cosas, un

dibujo de un retrato de la historia en las huellas de los paisajes agrícolas,

una semblanza de los jardines en el tiempo, un lúcido registro de a qué ha llamado

cada oficio naturaleza, un repaso de los cercanos episodios de visiones

externas del planeta, o un bosquejo de algunas preocupaciones de la agenda

contemporánea, conformando un intenso entramado que concluye en el corazón del

libro en una certera disertación acerca de lo natural y lo artificial. Además

de estas disquisiciones condensadas, Prieto construye un sutil ramillete de

entradillas, precediendo a los cuatro epígrafes en que organiza cada uno de los

cuatro capítulos por cada uno de los cuatro elementos del cuarteto clásico, un

inmejorable tablero de juego por su hondura, sugerencia o decantación.

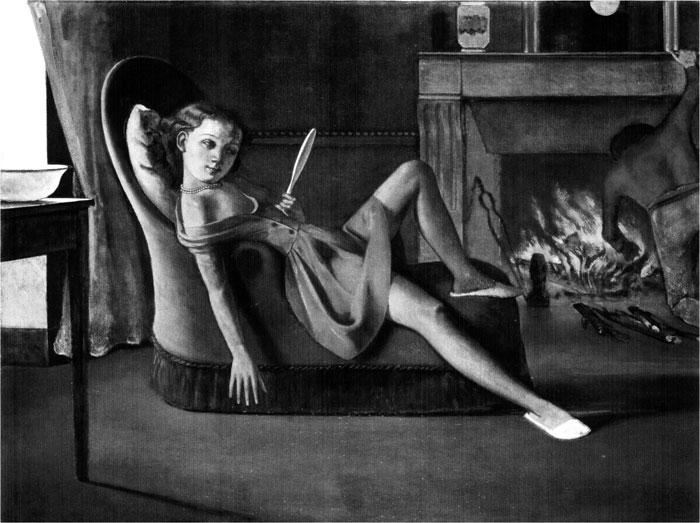

Sostenía Ennio Flaviano que “no debiera existir más que una

estación, el verano, es tan hermosa que las otras giran a su alrededor, el

otoño lo evoca, el invierno lo invoca, y la primavera lo envidia” y acaso esto

mismo, que no es sino un pregón sobre la excelencia de nuestro clima

mediterráneo, es lo que encontramos aquí subrayado en uno de los subtítulos,

“Elogio de lo templado”. Prieto rememora aquel deseo de Thoreau de mantener el

verano en medio del invierno, otra variación aforística con que apelar a la

arquitectura, como aquel anhelo poético de mantener vivas las rosas pese al

frío. La arquitectura es, como se apunta en una de esas excelsas aperturas, la

pretensión de revivir el paraíso perdido, desde la técnica, como en otra

dimensión se aborda desde la fe. Esta alabanza del estío de la vida tiene tal

vez dos muestras recurrentes, a las que se revisita cada tanto, Roma y la

Alhambra, “un edificio concebido para el verano pero cuya función específica

[…] no fue otra que hacer posible que la corte nazarí, descendiente de tribus

beduinas, pudiera contemplar la luna arropada por el fresco, los reflejos y el

rumor del agua, una lección de estética y termodinámica, tal vez, incluso de

ética, que sigue siendo difícil de superar”. Uno quisiera recordar aquel pasaje

de Lewis Mumford, “Luz y progreso de la humanidad”, en una obra que Prieto ha

estudiado bien, El mito de la máquina, técnica y evolución humana, con

aquella glosa de la luz, en definitiva, de la calidez veraniega que ilumina el

progreso de nuestra inteligencia, desde la iluminancia de las antorchas en la

gruta hasta el aura de los ángeles de Rilke, desde las primeras hogueras a las

posteriores calderas, el afán por cuidar el fuego con el que Prieto comienza

simbólicamente su recorrido por la historia. Al decir de Mumford, aquella

fogata, homotecia del sol, tenía tres caras, luz, energía y calor: permitía

advertir peligros nocturnos, doblar el día en la noche; cambiar la naturaleza,

poder quemar el bosque, construir; mantener la temperatura de nuestro cuerpo,

transformar carne en comida, pasar de lo crudo a lo cocido, según escribiera

Levi Strauss, a quien Prieto alude con precisión, acompañado además en su paseo

por lo cálido, de Vitruvio, Alberti o de Semper, porque la llama cambia los

alimentos pero sobre todo transforma la sociedad. Uno desearía de paso convocar

aquella definición que hiciera Faulkner de la literatura como la lumbre de la

cerilla en medio de la noche oscura, que no acierta a iluminar nada, pues

seguiremos siendo ese punto en medio del cosmos sin otra orilla, rodeado de

misterios insondables, y, aun así, encontramos en la calidez del refugio un

cierto atisbo de consuelo.

Todos estos capítulos van entretejiendo un tapiz acerca de

“la compleja historia de las mediaciones técnicas y culturales que se producen

entre la arquitectura y el medioambiente”. Hace poco, podíamos leer al fin en

castellano aquel texto de Dom Hans Van der Laan, El espacio arquitectónico,

que sustanciaba esta noción del elemento interpuesto, más necesario si cabe

cuanto más lejos del verano: “La tierra es demasiado dura para nuestros pues

descalzos, y por eso nos ponemos unas sandalias, que son suelas hechas de un

material más blando que la tierra, pero más resistente que nuestros pies. No

nos servirían si fueran tan blandas como nuestros pies. Tenemos que escoger

estas suelas con esmero para lograr la armonía, que es la sintonía entre

nuestros delicados pies y la tierra áspera”. El clérigo constructor concluía

precisamente de este modo: “La casa se sitúa como un elemento conciliador entre

los dos términos, hombre y naturaleza, que capacita al hombre para mantenerse

en la naturaleza”.

Era Borges, quién si no, el que dijera que de todas las invenciones del ser humano, el libro era la más singular de todas, pues cualquier otra, el hacha, el arado, el microscopio, era una extensión de nuestro cuerpo, mientras que el libro era una ampliación de nuestra imaginación. Esas arquitecturas intermedias entre nuestros límites físicos y el medio, nos siguen permitiendo subvertir, como ninguna otra especie, el inexorable darwinismo, tomar las riendas de nuestra evolución con un sentido de progreso, perfeccionar nuestra conciliación medioambiental en una doble senda, suplementando nuestra estructura con mediaciones, interfaces, o adaptando ese entorno a nosotros; y a la vez nos cabe la libertad de contar nuestra existencia y leer en todo ello nuestra historia y cuestionarnos por el sentido de las cosas. La navegación sobre papel que este libro nos sugiere por algunas lecciones arquitectónicas que poder seguir reverberando, termina siendo finalmente un abrazo entre el diseño y el relato, o, en efecto, entre la técnica sensible al clima y la cultura.

Historia medioambiental de la arquitectura

Eduardo Prieto

Editorial Cátedra, 2019