Historia de la Historia de la arquitectura

Hace tiempo que la cultura consiste

menos en producir nuevos contenidos que en glosar los viejos. Como dijo Dios en

el Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol, y el trabajo de los que se

dedican a eso que antes (y con admirable pedantería) se llamaba ciencias del espíritu hoy está en releer, glosar e

interpretar. Nos hemos convertido en una suerte de comentaristas medievales,

aunque nuestras apostillas no aspiren ya a dar fe de los textos, sino más bien

a desvelar su condición feble y tentativa, en el intento de comprender las

disciplinas en sus propios términos y con ellas entendernos también a nosotros

mismos.

Vivimos en tiempos envejecidos. En Occidente, la modernidad se cuenta por siglos, y casi todas las disciplinas que han ido creciendo a su albur tienen ya una vida tan larga como para merecer su propia historia. También merece su historia la arquitectura, tan dada a a conocerse a sí misma; y la merece asimismo la rama ancilar que la ha venido acompañando desde los inicios de la modernidad: la Historia de la arquitectura. Dar cuenta de las maneras diversas con que los historiadores —incluso antes de que se tuvieran por tales— han estudiado los devenires arquitectónicos es, precisamente, la aspiración de esta Historia de la Historia. Su título redundante evidencia la naturaleza metadiscursiva del proyecto, que parte de la constatación de que en los tiempos envejecidos resulta más fecundo interpretar adecuadamente las interpretaciones que interpretar convencionalmente las cosas, más aún cuando sabemos que las cosas no dejan de ser interpretaciones y las interpretaciones pueden desde luego convertirse en cosas.

En su modesta y al mismo tiempo codiciosa voluntad metadiscursiva, esta Historia se ha sostenido en algunas decisiones metodológicas que conviene dejar claras desde el principio. La primera de ellas tiene que ver con el límite lábil y siempre problemático entre la Historia, la teoría y la crítica. Por supuesto, identificar los textos que son eminentemente históricos no es tarea complicada; sí lo es, por el contrario, cuando los documentos son mestizos o son propios de épocas en las que las disciplinas no estaban tan acotadas como lo están hoy, o cuando pertenecen a diferentes campos sin atender a las demarcaciones que gustan al académico. En tales casos, es necesario manejarse con tino, ponderando el tipo o ejemplar predominante en el discurso para poder clasificarlo como histórico, teórico o crítico, sin dejar de asumir, en cualquier caso, que habrá que tomar decisiones dudosas y en apariencia arbitrarias. Estas dificultades explican que en este libro se haya preferido no incluir bajo el epígrafe histórico los libros de teoría o crítica en los que la relación con la Historia no resulta esencial (la tratadística del Renacimiento, por ejemplo), en tanto que se ha dado voz a autores y textos que, si bien pertenecen por derecho propio a la teoría o a la crítica, establecen con la Historia una relación privilegiada, ora porque su discurso se sostiene en la loa romántica del pasado (Ruskin), ora porque seleccionan del pasado aquello que más conviene a su discurso racionalista (Viollet-le-Duc), ora porque intentan desentrañar las leyes del devenir histórico (Semper), ora porque manejan la Historia no tanto como una disciplina cuanto como una herramienta susceptible de utilizarse con fines críticos y operativos (Zevi, Venturi, Rossi). Esta doble delimitación puede resultar discutible —como lo es en sí mismo un proyecto que pretende cubrir seis siglos y cientos de títulos y autores—, pero confío en que lo que tiene de arbitraria lo tenga también de fructífera.

La otra decisión de calado metodológico concierte a la estructura del relato, que desborda las taxonomías al uso. El libro, de hecho, se ha organizado de un modo más cualitativo que cuantitativo: a partir de una sucesión que no se liga a cronologías estrictamente acotadas, sino a un conjunto de actitudes, conceptos o títulos aproximados —retórica, discurso, disciplina, sistema, ciencia, apología, crítica— con los que se pretenden mostrar los muchos modos, a veces mezclados entre sí, en los que se ha dado la historiografía de la arquitectura desde el Renacimiento. Se trata de epígrafes tentativos en la medida en que aspiran menos a cerrar el relato que a empezar a darle forma; y en la medida también en que pretenden funcionar menos como compartimentos estancos o mónadas conceptuales que como focos de sentido dispuestos en una suerte de constelación. Una constelación abierta y en continuo movimiento que solo puede ser fijada por medio de recursos provisorios y en buena medida ensayísticos.

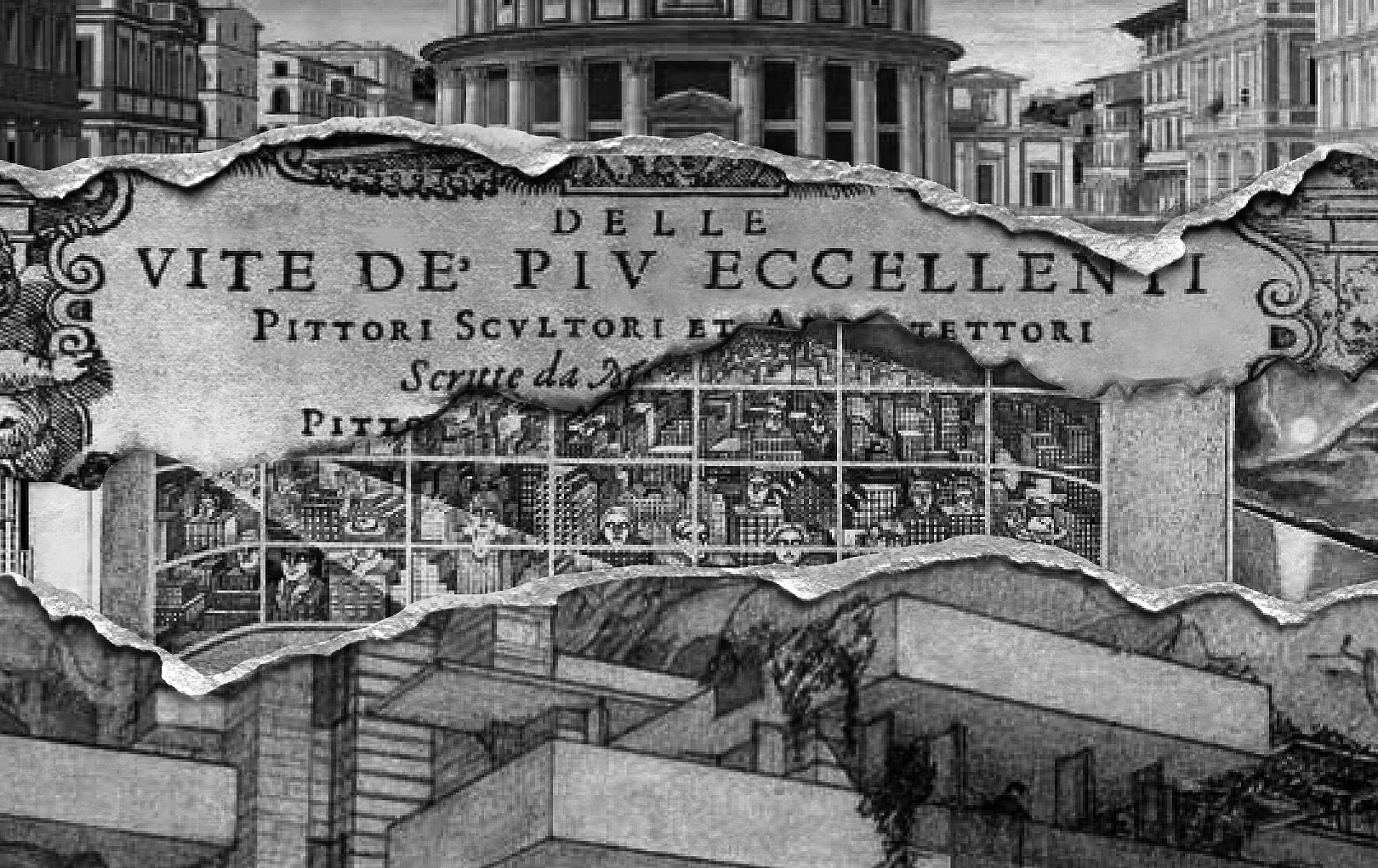

La primera pieza de esta constelación evolutiva sería la «Historia como retórica», símil que procura reflejar la actitud característica de buena parte de humanistas durante el Renacimiento y aun después, que consistió en glorificar el pasado más que en entenderlo y en consecuencia utilizó la Historia como una especie de máquina retórica que amplificaba el eco de la Antigüedad a través de la cita de las autoridades. Era una actitud que, por supuesto, no sabía aún distinguir la Historia del arte de la de la arquitectura, y para la cual la propia noción de Historia del arte resultaba problemática. De ahí la importancia que, más allá de los tratadistas, se ha concedido al gran nombre con que en puridad principia este libro, Vasari, que en su empeño de revivir con sus Vite el género biográfico de los antiguos elaboró todo un vocabulario crítico, construyó un nosotros y un ahora artísticos, produjo un canon llamado a perdurar y concibió la historia como un proceso protoevolutivo.

Enriquecida con las aportaciones de Vasari y sus discípulos, la Historia como amplificación de la voz de las autoridades, como convalidación de las verdades clásicas —la «Historia como retórica»—, fue dejando paso a una noción más elaborada que maduró a través del género biográfico, se cuestionó a sí misma merced a las querelles y la nueva sensibilidad por lo exótico, y, en tanto en cuanto se sustentó sobre el poder normativo de las academias y el poder crítico de las teorías racionalistas, aspiró a convertirse en una construcción coherente o, cuando menos, dotada de sus propios principios y vocabulario: la Historia como discurso.

La «Historia

como discurso» refleja los afanes intelectuales del Barroco y cubre el periodo

que va desde finales del siglo xvi

hasta mediados del siglo XVIII,

solapándose con el tercer epígrafe de este relato: la «Historia como

disciplina». Con el término disciplina se recoge

aquí el doble e importante proceso que, si por un lado fue conduciendo hacia la

autonomía de la arquitectura respecto del arte, por el otro fue haciendo de la

historiografía un género con principios y leyes que se quisieron normativos. En

el desarrollo de ambos procesos fue fundamental la influencia de otras ramas

del saber: la de la Estética, que quebró el dogmatismo clásico y dio pie a una

fecunda visión subjetiva y protorrelativista; la de la arqueología, que nutrió

la reflexión histórica con la exactitud reveladora de los datos anticuarios; la

de la filosofía, que contagió a los historiadores con los afanes empiristas y

la obsesión por los orígenes y primeros principios; la de las ciencias

naturales, que ofrecieron su vocabulario y métodos taxonómicos, amén de su

extremadamente poderosa visión evolutiva in nuce; y

finalmente la de la propia Historia del arte, que se convirtió en una

disciplina madura —y, por tanto, potencialmente modélica— gracias al empeño

idealista de figuras como Winckelmann, tan influyente en la tradición

occidental.

El paso del modelo discursivo al disciplinar trajo consigo la maduración de la perspectiva sobre el pasado, y con ella la sazón de la propia historiografía de la arquitectura, que pronto alcanzó unos niveles de ambición y coherencia —de confianza y refinamiento— inéditos hasta entonces. La metamorfosis se dio, sobre todo, durante el siglo largo que se extiende entre 1789 y 1914, periodo que no en vano ha sido llamado el siglo de la Historia y en el que se quiso convertir la disciplina en un conocimiento sometido a reglas y principios de alcance filosófico y social enlazados racionalmente entre sí. Es decir, se quiso convertir a la Historia en sistema. A este proyecto coadyuvó de manera esencial la Filosofía de la historia, que procuró conceptos de gran eficacia hermenéutica, como el Zeitgeist o clima espiritual de la época explicado a través de los productos de la cultura. También ayudó, de nuevo, la arqueología, que amplió la perspectiva histórica y animó al estudio de periodos del pasado que antes se habían tildado de decadentes o exóticos. No menos importantes fueron las aportaciones de la literatura, tanto en lo que tiene que ver con la difusión del amor romántico por el medievo y el folclore, cuanto en lo que toca al afianzamiento de un concepto de suyo artístico, el estilo, pieza clave para entender las teorías de la época y que sostuvo los primeros relatos que intentaron dar cuenta de todos los edificios en todos los periodos: las llamadas «Historias generales de la arquitectura». La consolidación de la historiografía en cuanto sistema no podría explicarse sin la influencia de disciplinas como la biología, la antropología y la la geografía —que contaminaron a los historiadores con el evolucionismo y el determinismo racial y ambiental—, y tampoco sin el manto protector de ese sistema de la cultura que fue tan típico del siglo XIX y se materializó en museos, asociaciones profesionales, universidades y publicaciones científicas. Todo ello en un contexto profesional e ideológico que contribuyó a dar pábulo a la propia disciplina de la Historia de la arquitectura en cuanto propedéutica para la composición, esto es, como cantera de materiales para el proyecto.

El siglo XIX fue el del floruit de la Historia del arte y la arquitectura. De ello dan fe no solo los cientos de monografías que entonces describieron los edificios, los autores y los estilos de la mayor parte de los países, sino también el elenco de prestigiosos nombres que estuvieron detrás de esas historias —Ruskin, Ramée, Fergusson, Viollet-le-Duc, Choisy, Bötticher, Semper, entre muchos otros— y asimismo el poderoso influjo que sus temas y métodos siguieron teniendo durante mucho tiempo. Con todo, el éxito de la «Historia como sistema» no logró atenuar una insatisfacción esencial: la de explicar los principios de evolución del arte y la arquitectura por medio de razones de alcance universal. Razones y principios más firmes, más objetivos, más pertinentes a la hora de hacer de la Historia menos un sistema que una verdadera ciencia.

La generación que quiso llevar a cabo este empeño científico —una generación compuesta fundamentalmente por historiadores del arte— ensayó enfoques —el culturalismo, el purovisibilismo, el formalismo, la iconología— que no dejaron de influir en la historiografía de la arquitectura a lo largo del siglo XX y que nutrieron en especial a los estudiosos que, hacia 1920, se enfrentaron a un reto inédito: la legitimación de una nueva manera moderna de diseñar y construir. El nombre que se ha dado en nuestro relato al refrendo historiográfico del nuevo Estilo Internacional —la «Historia como apología»— no es una exageración, pues sus mayores representantes —Pevsner, Kaufmann, Hitchcock, Giedion— no fueron reticentes a la hora de utilizar los relatos sobre el pasado con fines operativos si no es que no declaradamente propagandísticos. Su propósito no fue otro que construir historiográficamente el Movimiento Moderno como un cuerpo coherente de ideas y formas, para situarlo en un lugar destacado de la evolución de la arquitectura y de este modo hacer de él una corriente respetable.

Lo anterior sugiere que el Movimiento Moderno no solo trastocó el discurso de la arquitectura, sino también el de la historiografía, que en parte abandonó esa perspectiva amplia y universalista que la había caracterizado durante el siglo xix para entregarse a los apremios del Zeitgeist. De ahí que, con el fin de tales apremios tras la Segunda Guerra Mundial, la parte más militante de la historiografía quedase en buena medida desactivada. Los tiempos eran otros, exigían actitudes menos dogmáticas, y esto dio pie a la revisión de los principios modernos y con ella la recuperación de la perspectiva histórica perdida. Esto se tradujo en una nueva actitud que aquí hemos llamado «Historia como crítica», en la que convivieron posturas muy diversas: la relectura del Movimiento Moderno a través de las historias operativas de Zevi; el revisionismo tecnocrático de Banham; la historiografía crítica de sesgo fenomenológico —Norberg-Schulz—, ideológico —Collins— y marxista —Tafuri—; las Historias de la arquitectura vernácula y popular; y por supuesto también la bibliografía de corte académico que siguió dando cuenta sistemática de los grandes estilos y autores del pasado, en especial el Renacimiento y el Barroco. Todo ello al calor de la reactivación de la historiografía y del interés renovado por los poderes operativos de la Historia, que suplió en parte a la teoría porque muchos críticos la vieron como un medio óptimo tanto para el análisis riguroso del pasado cuanto para la provisión de temas, ejemplos, métodos y sensibilidades listos para ser utilizados en el proyecto de arquitectura. El fenómeno es bien conocido: propició la posmodernidad y los empeños histórico-críticos de Rossi y Venturi, tan importantes para el discurso arquitectónico de los últimos cincuenta años.

La Historia de la Historia de la arquitectura no concluye aquí. Tiene por fuerza que dar cuenta de la constelación de sensibilidades que han definido a la historiografía reciente, y lo hace por medio de un último epígrafe, «Nuevos paradigmas, otras Historias», en el que se deja constancia de que, entre 1980 y 2020, la producción historiográfica de la arquitectura ha resultado más fructífera que la teórica y crítica. Han proliferado, en efecto, revisiones de la modernidad canónica y se han recuperado corrientes y autores de difícil encaje en los cánones. La crítica al eurocentrismo ha propiciado la aparición de historias trasculturalistas en las que la arquitectura y su historia se presentan como un fenómeno global y sincrónico. Se ha ido completando asimismo el conocimiento histórico de periodos conflictivos como el Manierismo y la Ilustración, así como de las versiones regionales y locales de las grandes corrientes estilísticas; y, al hilo de los discursos críticos del estructuralismo tardío y el relativismo de los Estudios Culturales, han emergido también historias y microhistorias orientadas a desvelar la relación de la arquitectura con los mass media, el sexo y el género. Se ha ampliado, finalmente, la historiografía para abarcar asuntos como el desarrollo del pensamiento arquitectónico, la evolución tecnológica y la relación de la arquitectura con el medioambiente; campos que son relativamente nuevos y que en muchos sentidos adolecen todavía de la inmadurez de los movimientos en curso, pero de los que cabe esperar aportaciones relevantes.

Como la otra —la más grande y trágica—, la Historia de la arquitectura se mueve siempre hacia delante, aunque no por ello renuncie a girar la cabeza para contemplar —un poco como el Angelus Novus de Klee— el rastro de memoria que va dejando a su paso. Conforme se come el tiempo, va engulléndose a sí misma. Por eso, empresas como el de esta Historia de la Historia de la arquitectura en el fondo no pueden resultar más que provisorias, pues también ellas están condenadas a acabar tragados por el Leviatán histórico. Lo dijo bien Ferlosio: «Los historiógrafos, historiando los hechos y personajes de su ayer, anticipan la historicidad de los de mañana». Somos remeros encadenados a la galera del tiempo, y nuestra humilde función no es otra que dar fe de ello. […]

Historia de la Historia de la Arquitectura

Eduardo Prieto

Ediciones Asimétricas, 2024