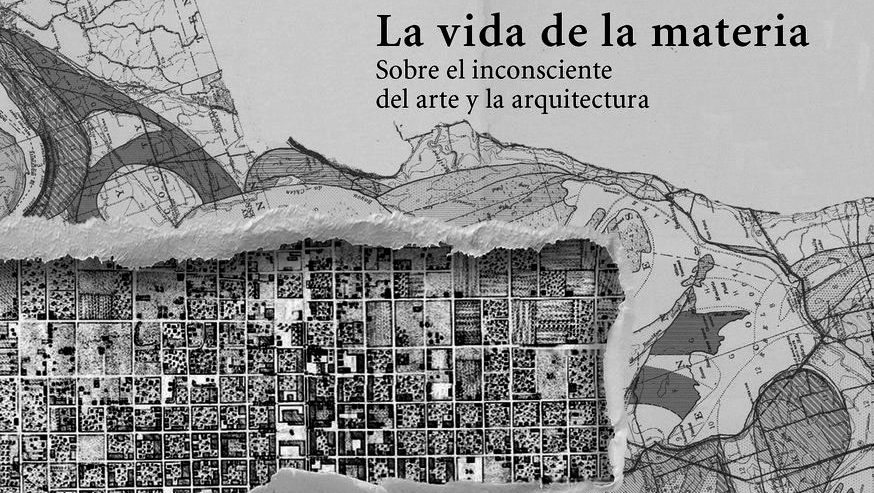

La vida de la materia

"La arquitectura cumple con sus obligaciones hacia Dios trabajando sobre la naturaleza objetiva y esforzándose en sacarla de la maleza de la caducidad y de las deformidades de lo accidental (…) Así es como, gracias a la arquitectura, el mundo inorgánico exterior experimenta una purificación" (G. F. W. Hegel, Lecciones de Estética)

La arquitectura y el arte no han sabido sustraerse de la dicotomía entre la forma y la materia propia de disciplinas más abstractas como la filosofía. Es una dicotomía que ha primado la condición estable y geométrica de la forma en detrimento del carácter mudable y desordenado de la materia, y que se ha acompañado, en paralelo, por el descrédito de los sentidos humanos, juzgados como imperfectos e incapaces de garantizar el conocimiento objetivo. De un modo harto extraño, la materia y el cuerpo han acabado considerándose una resistencia a la perfección, un obstáculo a la verdad.

Pero la misma tradición que ha negado la materia ha tenido por fuerza que contar con ella. De hecho, preguntarse por la naturaleza consiste de entrada en indagar en la sustancia de las cosas, en la materia primordial o ‘madre’ (mater) de la que proceden. Valga el ejemplo de los primeros filósofos, como Tales de Mileto, para quien la materia primordial era el agua; Anaxímenes, que la buscaba en el vapor, al que denominaba aer, ‘aire’; Empédocles, para quien la materia era cosa de ‘cuatro elementos’, la tierra, el agua, el aire y el fuego; o Anaximandro, para quien el mundo era como un gran cilindro que flotaba en medio de una materia a la que dio el nombre de to apeiron, es decir, lo ‘indeterminado’.

La sublimación del agua o el aire en lo simplemente ‘indeterminado’, es decir, la sublimación filosófica de la materia operada por los primeros filósofos, fue el anticipo de la tendencia a reducir los corruptibles objetos de la naturaleza a unidades racionales y eternas. El germen de este impulso esencializador puede buscarse en los ‘pitagóricos’, a los que consideramos ‘filósofos’, pero que en realidad eran músicos perplejos ante sus liras, cuyos sonidos parecían demostrar que las diferencias entre una nota y otra no dependían del material con que estaban hechas las cuerdas del instrumento —la sucias tripas retorcidas de un carnero o las crines de caballo—, sino de la serie geométrica con que se pautan los intervalos musicales. Del humilde análisis de sus liras, los pitagóricos concluyeron una tesis que acabó siendo fundamental para la historia de nuestra civilización: que el conocimiento de la estructura matemática, de la ‘esencia’ estable e inteligible de los objetos, debía primar sobre la materia mudable con que tales objetos estaban hechos. La verdad yacía velada por las apariencias, y era necesario ir ‘más allá’ de la materia para encontrarla.

El más importante filósofo de Occidente, Platón, supo avenirse bien con el hallazgo de Pitágoras sin destruir la física de Tales, Anaxímenes y el resto de filósofos materialistas. Concibió una especie de cosmos geométrico donde la materia quedaba reducida a la condición de mero receptáculo de las ideas, pero, al mismo tiempo, mantuvo el esquema de los cuatro elementos tan firmemente arraigado en la tradición griega. El resultado de esta componenda está descrito en el Timeo, diálogo donde se cuenta que fue un demiurgos o artesano (un especialista en tratar la materia) el que modeló la estofa originaria e informe de acuerdo a principios matemáticos, de tal manera que los cuatro elementos quedaran asociados a otros tantos poliedros regulares: la tierra, al cubo; el agua, al icosaedro; el fuego, al tetraedro; y el aire, al octaedro. De este modo, la inteligibilidad de la geometría permitió a Platón ‘redimir’ a los cuatro elementos de su condición material.

De la física de Platón podía concluirse que la materia era un sustrato neutro en busca de forma; una definición que, aun con matices de calado, fue compartida por el mayor intérprete de la materia que ha dado la filosofía occidental, Aristóteles, y que, a través de él, pasó a la filosofía del Medievo. Salvo excepciones (y la mayor de ellas no fue menor: Tomás de Aquino, el pensamiento escolástico rebajó lo material un grado más en la escala ontológica, de tal modo que la materia terminó adquiriendo una connotación ya sin ambages peyorativa: no era más que la materia informis, el informe chaos, la massa confusionis que resultaba inextricable para el intelecto, o algo incluso peor, la mismísima habitación del mal, como quisieron gnósticos y cátaros.

La mala reputación de la materia pareció ceder con la revolución filosófica y científica del siglo xvii. Auspiciado por Descartes y popularizado por filósofos de los que se sospechaba que eran ateos, el mecanicismo hizo de la massa confusionis de los aristotélicos medievales una res extensa de naturaleza geométrica en la que se quiso ver la única realidad compartida por todos los cuerpos. De residuo u obstáculo, la materia pasó así a ser una exigencia del nuevo sistema deductivo, al permitir la conversión de la apariencia esencialmente escurridiza de los objetos en una relación de datos numéricos susceptibles de ser subsumidos bajo leyes científicas. Lo material cambió de condición: ya no era un punto ciego para el entendimiento, sino el requisito necesario para que los cuerpos pudieran ser contados, medidos y pesados. Fue dentro de este nuevo paradigma que Robert Boyle acuñó un término que no ha dejado de tener fortuna desde entonces: ‘materialismo’.

Sin embargo, la presunta redención de lo material por la vía del mecanicismo no hizo sino ahondar el foso entre la materia y la forma —la materia seguía siendo para Newton y sus colegas una estofa bruta, inerte y literalmente ‘estúpida’—, y así, a principios de la Ilustración, el universo parecía seguir dividido en dos mundos, el de la substancia material y el de la espiritual, incomunicados del todo o, en el mejor de los casos, conectados mediante la improbable glándula pineal postulada por Descartes o mediante la no menos improbable armonía preestablecida por Dios, como quería Leibniz.

Fue una escisión lógica que continuó profundizándose con las corrientes idealistas que siguieron a Kant, y que no dejó de estar vigente en las disciplinas artísticas, por lo general siempre más conservadoras que las filosóficas, y cuyos principios reflejaban los prejuicios contra la materia típicos de la época. De hecho, a las teorías sobre la belleza les fue muy difícil liberarse del yugo del idealismo: siempre prefirieron la forma acotada y evaluable por el ojo y la razón —la forma intelectual—a la materia indeterminada y caótica. En lo esencial, la idea de belleza de los clasicismos fue siempre una idea de perfección, pero de una perfección entendida como ‘excelencia’ y a un tiempo como la ‘cualidad de lo acabado’ que solo podía procurar el sometimiento de la materia a la forma; de ahí que la materia resultara ser poco más que un mal imprescindible, la rudis indigestaque moles (la masa cruda y desorganizada) en la que ‘habitaba’ la idea, pero que debía rendir pleitesía a la forma artística, ‘camuflándose’ ora en la silueta de las estatuas apolíneas, ora en las trazas tripartitas de los órdenes clásicos.

Resulta notable que, pese a todos los cambios ideológicos producidos desde el fin de los clasicismos, el ethos del camuflaje o de la ocultación de la materia forjado durante la Antigüedad y alimentado al calor de la tradición idealista siga latiendo hoy en una expresión extendida en el mundo del arte: ‘dominio del material’. Se habla de ‘dominio del material’ para indicar no solo que el artista es solvente en su trato con los medios sin los cuales su obra sería imposible (la palabra, para el literato; el sonido, para el músico; la materia y el espacio, para el arquitecto), sino también para expresar una relación de dependencia de la materia respecto a la forma, en la que la primacía ontológica se concede a la última. Someter a la materia, enseñorearse de ella, ‘dominarla’ en sentido literal, parece ser así el requisito imprescindible del arte. También en la arquitectura la tradición idealista ha estado marcada por el ethos de la dominación: a través de la geometría y la proporción, el arquitecto o el artista han intentado convertir lo confuso en lo ordenado, y lo inextricable en lo significativo, pero siempre con la premisa de que la materia no contiene en su interior ni vida ni energía, por cuanto es un desconcierto tan caótico como mudo. […]

La vida de la materia

Sobre el inconsciente del arte y la arquitectura

Eduardo Prieto

Ediciones Asimétricas, 2018