Una lente medioambiental. Reseña de "Los laberintos"...

En 1961 Georges Duby publicaba La historia de las mentalidades, un texto en defensa de nuevas maneras de enfrentarse al pasado, capaces de recomponer los cuadros psicológicos y morales –además de intelectuales– que cada colectividad histórica se forja del mundo que le rodea. Inspirado en el pensamiento de Lucien Febvre, Duby aspiraba a enriquecer el enfoque socioeconómico de la escuela los Annales mediante el estudio de mitos, creencias y símbolos, los cuales quedan fijados en el imaginario colectivo por medio de comportamientos y expresiones materiales diversas. Más de medio siglo después, Eduardo Prieto corrobora la vigencia y el potencial de esta postura historiográfica para el campo de la arquitectura, donde el paraguas metodológico de la historia cultural –en todas sus variantes, desde el ya citado foco en las mentalidades al de las sensibilidades, la antropología histórica o la microhistoria– tiene todavía una aplicación limitada.

Los laberintos del aire no es por tanto una pieza de historia de la arquitectura al uso; algo fácil de deducir de su título y que, por otro lado, es común en el proceder de su autor. El empeño por constatar cuánto la arquitectura es una producción cultural compleja –en la que lo material se enreda con lo simbólico– ya estaba presente en La ley del reloj (2016), La vida de la materia (2018) y por supuesto también en Historia medioambiental de la arquitectura (2019), del que este nuevo libro se declara secuela directa. Esta sucesión de obras ha ido definiendo un nicho de interés personal en torno a la trabazón entre arquitectura y medioambiente que, si bien es fruto de inquietudes propias de nuestro tiempo, se resiste a caer en las ambiciones tecnocráticas que tan a menudo acompañan a la bandera de la sostenibilidad. En el caso que aquí nos ocupa, este interés se ve traducido en un prodigioso esfuerzo transdisciplinar por desvelar la condición caleidoscópica del viento en tiempos renacentistas, así como por comprender hasta qué punto la “prestigiosa trama de prejuicios” construida a su alrededor pudo condicionar la manera de imaginar, sentir y vivir la arquitectura.

El resultado de este esfuerzo sorprende por su densidad, pero quizás aún más por su capacidad evocadora: en poco más de doscientas páginas el lector se ve inmerso en un sistema de creencias que le infunde la ilusión de poder olvidar, por un instante, los paradigmas de conocimiento que explican su presente –desde la astrofísica a la microbiología– para sentir más de cerca lo que los renacentistas esperaban del viento. Tal soplo de empatía histórica se hace posible no solo por la viveza de las descripciones, la erudición y el rigor científico con el que el autor maneja las fuentes –no hay más que revisar las más de treinta páginas de notas ilustradas que cierran el libro– sino también por un estilo narrativo que, rozando lo literario, conforma un relato ameno y fácil de leer.

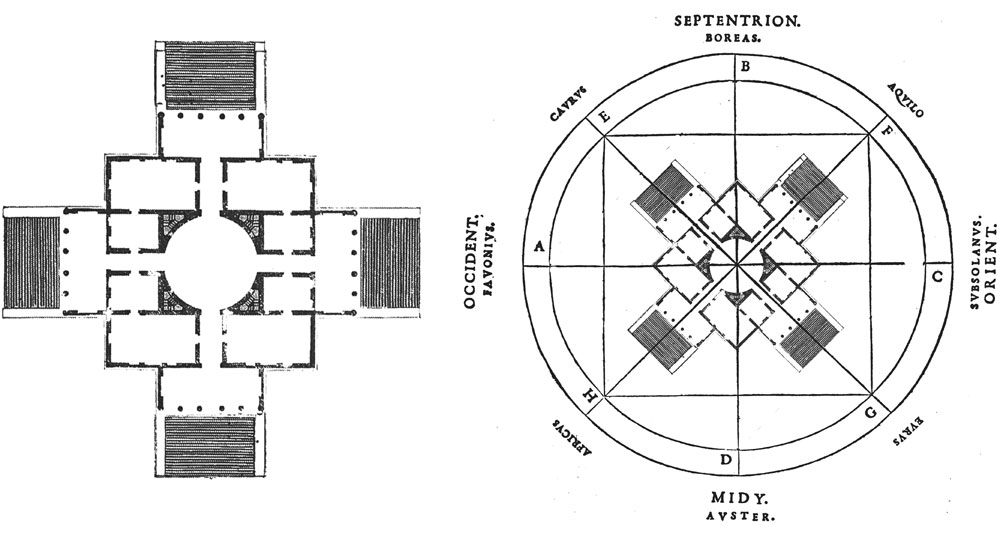

Así se entrelazan, en Los laberintos del aire, doctrinas y prácticas de la medicina hipocrática y la cosmografía, de la tradición hermética y el misticismo, de la corografía y los tratados de navegación. Las conexiones entre estos y otros tantos saberes se van enroscando en un continuo ir y venir entre Antigüedad y Renacimiento, que no olvida las persistencias y mutaciones de la ideología clásica producidas entre ambos tiempos, ni tampoco la riqueza cambiante de sus expresiones iconográficas y materiales: de las ruedas astrológicas a las esferas armilares, del aviario de Varrón a las pajareras de Felipe II, de la ciudad ideal de Vitruvio a su reinterpretación en clave empírica de Philibert de l'Orme. El cuidadísimo análisis y cosido entre estos episodios hace que el viento acabe perfilándose como un objeto cósmico, astrológico, sanitario, ético y estético a la vez; una entidad de múltiples entradas y capas de significado que además de propiciar salud o enfermedad, es portador de un aura vital –el mítico pneuma– que permea el cuerpo humano e influye en su destino, en conexión directa con el movimiento de los astros.

Este complejo cuadro mental en torno al significado del viento arroja una luz inesperada sobre un periodo histórico que parecía de sobra iluminado pero que de pronto se torna desconocido. La lente medioambiental de Prieto –muy consciente de su anacronismo– evidencia cuánto la concepción de los edificios renacentistas como mediadores entre el microcosmos humano y el macrocosmos de la naturaleza fue mucho más allá de los argumentos sobre belleza, armonía y proporción geométrica a los que estamos acostumbrados. Pero quizás aún más nos recuerda que la retórica y las formas abrazadas por los humanistas no solo aspiraban a la recuperación de fuentes intelectuales y artísticas admiradas, sino también a la convalidación y recreación de un cierto modo de vida. Un modo de vida que condicionó actitudes morales y acciones cotidianas, mostrando una extrema sensibilidad hacia las señales del entorno. Un modo de vida, en definitiva, que además de ético fue estético, tal y como quedó reflejado en tantas obras maestras del Renacimiento que, tras esta breve lectura, somos capaces de mirar con otros ojos.

Los laberintos del aire.

Vientos, miasmas y arquitectura en el Renacimiento

Eduardo Prieto

Ediciones Asimétricas, 2023