Bauhaus, historia desde el mito

La pasión enfermiza y un tanto infantil por las efemérides hace que, tarde o temprano, vuelva a hablarse de todo: basta con esperar. Este año le ha tocado el turno a la Bauhaus, que abrió sus puertas un 1 de abril de 1919 en Weimar, y a la que por tanto le toca celebrar el aniversario que los periodistas juzgan más redondo: los cien años.

Es difícil no dejarse arrastrar por la pasión numérica, por la ‘percha’ supersticiosa que lleva a hablar de personas o temas que, en muchos casos, habíamos olvidado por completo. No es, por supuesto, el caso de la Bauhaus, una ‘escuela’, un ‘estilo’ o un ‘periodo’ que sigue gozando del favor del público general y que resulta imprescindible en cualquier historia de la modernidad arquitectónica. Conmemorar la Bauhaus es volver a recordar lo ya recordado, de ahí que el centenario resulte, en buena medida, redundante. Hay, sin embargo, algo a lo que puede ayudar la multitud de congresos, libros y artículos que este año se van a celebrar o publicar sobre la mítica escuela: transmitir al público fascinado ese relato menos heroico y más complejo que los historiadores vienen construyendo desde hace unas décadas. El relato verídico de la Bauhaus.

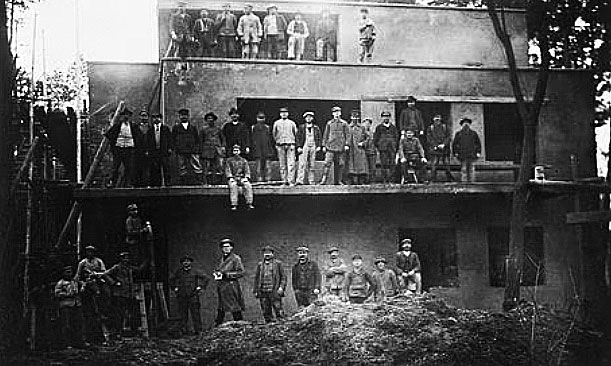

Construido desde dentro del mito, y ensamblado a partir del legado que custodia el Bauhaus Archiv de Berlín, Bauhaus: 1919-1933, de la historiadora Magdalena Droste, está a medio camino entre dos tradiciones historiográficas. De un lado, la de los panegíricos y las diatribas que, ya fuera para bien o para mal, pretendieron construir una imagen monolítica de la Bauhaus, desde el catálogo de la exposición en el MoMA comisariada por el propio Gropius en 1938 hasta ¿Quién teme a la Bauhaus feroz?, el vitriólico panfleto de Tom Wolfe que consiguió forjar el mito de que unos artistas alemanes y bolcheviques habían conseguido imponer su utopía estética a los plutócratas estadounidenses. Y del otro, la tradición académica que, con mucho esfuerzo (una vez montados, los mitos son muy difíciles de desmontar), ha ido modelando una imagen más real de la Bauhaus, poniendo el dedo en la llaga de sus contradicciones y haciendo balance de sus fracasos. Una tradición que, en último término, procede del historiador Hans Maria Wingler y su Das Bauhaus: 1919-1933. Weimar, Dessau, Berlin, publicado en 1962 y que fue la primera monografía seria sobre la escuela.

Aunque se haya actualizado respecto a la primera edición de 1990 en lo tocante a la bibliografía y haya incorporado material a su ya de por sí abrumador despliegue gráfico, el libro de Droste —cuyo formato lo convierte en candidato para un estupendo coffe-table book— no consigue dar el salto de excelencia que lo convertiría en la monografía de referencia. Es cierto que se estructura en un relato irreprochable por canónico, que combina el orden cronológico con el temático, y que pasa de una sede a otra (Weimar, Dessau, Berlín) para ir dando cuenta de los muchos cambios que se fueron produciendo en la Bauhaus, que de una escuela de artes y oficios con ínfulas acabó convertida en una escuela de arquitectura, tras un periodo como escuela de ‘diseño’. Pero lo cierto es que la autora ni profundiza en las bases ideológicas de la época, ni baja de los pedestales a los héroes (demasiados héroes) de su relato. El resultado es un libro cuya documentación (550 ilustraciones) resulta excelente, pero cuyo tono neutro, simplemente descriptivo, informa sobre la Bauhaus, pero no permite, al cabo, que la comprendamos en toda su complejidad. Pese a tanta celebración, la mitificada escuela sigue esperando quien la escriba.

Bauhaus:

1919-1933

Magdalena

Droste

Taschen,

2019