La disolución del clasicismo

Vivimos en la modernidad, pero no sabemos aún qué es

‘lo moderno’; añoramos ‘lo clásico’ pero, en el fondo, desconocemos lo que es.

La ambigüedad de estos términos, sin embargo, es fructífera: ha permitido que

los hombres pudiésemos encontrar en ellos lo que, en cada época, queríamos o

necesitábamos. Sólo así puede entenderse —después de las cantidades de tinta

que han corrido sobre el tema— el carácter aún productivo de la antinomia entre

lo moderno y lo clásico, categorías éstas que, como suele decirse, podemos

definir con facilidad mientras nadie nos lo pida.

El nuevo libro de Simón Marchán parte de esta

constatación problemática. Siguiendo la estela de anteriores trabajos de

referencia —en especial La estética en la cultura moderna—, se

propone, casi a la manera ‘foucaultiana’, una ‘prehistoria de la modernidad’,

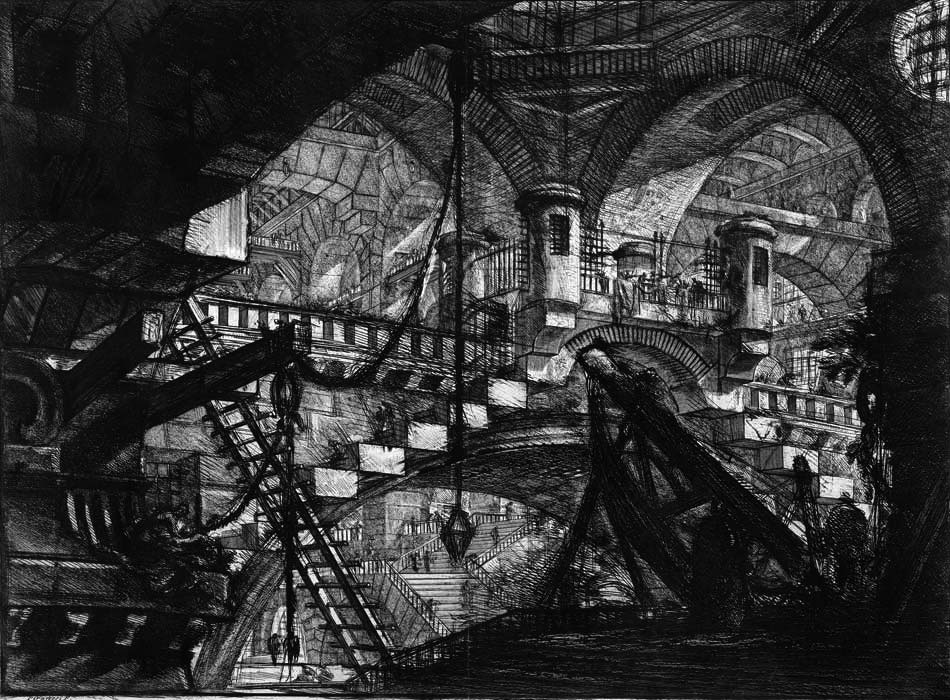

de ese periodo incierto en el que el clasicismo —antaño sólido como una estatua

de mármol— comienza a plastificarse y diluirse mientras, correlativamente, lo

moderno va consolidándose en la medida en que se destruye aquél.

Con tal planteamiento, es lógico que el autor haya

evitado los habituales encasillamientos estilísticos y cesuras forzadas propios

de las maneras historiográficas o formalistas al uso, para apostar por un

método que permita transitar con libertad de unos territorios a otros con la

ayuda, en este caso particularmente eficaz, de la estética. Así, lejos de

proponer esquemas conceptuales cerrados, se opta por trabajar con determinadas

líneas de fuerza que den cuenta de esas transiciones sutiles, de esos terrains

vagues que, desde el clasicismo y su némesis moderna —pasando por el

siempre presente romanticismo— llegan hasta la actualidad.

El carácter abierto del método se revela en la

estructura del libro, que se compone de nueve capítulos organizados de manera

implícita en tres bloques. En el primero, conceptualmente el más importante,

asistimos a la construcción problemática del concepto de ‘lo clásico’ y sus

disoluciones a través de las críticas relativistas cuyo origen cabe situar en

la Querelle francesa. En él se recoge, asimismo, la respuesta

normativa que, especialmente en la arquitectura, actualiza lo clásico a través

de la teoría de los ‘primeros principios’ y la final aspiración a una síntesis

operada a través de la categoría del ‘clasicismo romántico’. En el segundo

bloque —una transición que aborda temas específicamente estéticos— se desgranan

la teoría kantiana del juicio y el proyecto utópico de Schiller, haciéndose eco

de una manera tan novedosa como profunda de los fenómenos de ‘estetización de

la política’ tan recurrentes en la futura modernidad. El libro termina con dos

ensayos en los que se estudia, desde el particular punto de vista estético

manejado en el libro, la obra de dos artistas emblemáticos de la época: Karl

Friedrich Schinkel y Caspar David Friedrich.

Este mosaico profuso y estimulante no termina, sin

embargo, con el triunfo de la modernidad canónica (o de Baudelaire) pues, si

bien el clasicismo como estilo histórico hace mucho que desapareció, ‘lo

clásico’, como categoría estética normativa, se sigue entreverando en el

discurso moderno. ¿No sería lícito entender así a las vanguardias de la

arquitectura como fruto de una reacción racional y ‘clasicista’ al

convencionalismo decadente y caprichoso de la arquitectura pompier?

Y las tesis posmodernas, ¿no apelaron acaso a la utopía del orden disciplinar

frente a la confusión? Finalmente, ¿no podríamos considerar el recurso actual

al rigor técnico o medioambiental como una respuesta normativa a los excesos

arbitrarios de la arquitectura contemporánea? Son fenómenos éstos que

demostrarían, siquiera analógicamente, la pervivencia de lo clásico en la

modernidad: una historia que, como señala el autor, está aún por escribirse.

La

disolución del clasicismo y la construcción de lo moderno

Simón Marchán Fiz

Ediciones Universidad de Salamanca, 2010

Publicado originalmente con el título “Clasicismo y modernidad” en

Arquitectura Viva 131 (2010).