Las derivas de Guy Debord

El suicidio de Guy Debord en 1994 puso fin a una de

esas vidas que pasan como un rayo y que en su devenir quieren abarcarlo todo,

hinchándose, creciendo, hasta explotar de hastío a fuerza de declinar todas las

formas posibles del ‘malditismo’. No en vano, el Debord que acabó con sus días

en un pueblo del Loira antes de que lo hiciera por él el alcohol tuvo por

genios tutelares al conde de Lautréamont y a Arthur Cravan, precursores del

surrealismo y el dadaísmo, y autores malditos que acabaron sus reñidas

existencias también de maneras convenientemente dramáticas.

En Debord, el malditismo se dio en sesión continua y

buscó —nuestro héroe se preciaba de ser un ‘estratega’— las mil maneras que le

ofrecían los tiempos. La gran oportunidad vino de las vanguardias huérfanas del

París circa 1950, que tras los años de plomo habían recogido el testigo

de los dadaístas para proclamar el fin de un arte engullido por la vida y que

habría de dejar paso a la vida engullida por el arte. Embarcado en este dudoso

proyecto, Debord pasó a militar en las filas de los llamados Letristas —después

Internacional Letrista, más tarde Internacional Situacionista—, grupo oscuro

que gustaba de disertar pero que cuya actividad principal consistía en la

frecuentación lúdica de los escenarios del París de Atget: aquellos lugares

sórdidos que no habían conseguido sajar ni el escalpelo del barón Haussmann ni

las máquinas de habitar de Le Corbusier.

Haussmann y Le Corbusier: he aquí dos de las bestias

negras de Debord, que a estas alturas ya había enriquecido su apostolado

malditista con los grandes temas que sostendrían su visionario La sociedad

del espectáculo: la maquinaria del consumo, la hibernación de las

voluntades, la tecnocracia, la imbecilización de las masas, el horror de la

bomba atómica y, sobre todo, la conversión de la ciudad en un escenario

mecanizado e higiénico cuyo sentido no sería más que la promoción de esa

actividad productiva —de ese aburrimiento rentable— frente a la cual solo

cabría rebelarse mediante el retorno a la ingenuidad precapitalista: la

ingenuidad que haría de las calles y las plazas preciosos laberintos por los

que uno se perdería como si fuera un niño de barrio.

Afín al homo ludens del conservador Huizinga y

afín asimismo al estetizante Constant, Debord fue marxista solo por obligación:

confió en el poder de las pasiones y no en el de las economías, y creyó menos

en las utopías inalcanzables que en las cercanas de esos ‘ambientes’

—callejones, plazas, rincones, garitos— que no había conseguido sojuzgar el

sistema y que por ello habían mantenido su condición de escenarios ciertos para

la creatividad y el juego. Así las cosas, cuando llegó el Mayo del 68, Debord

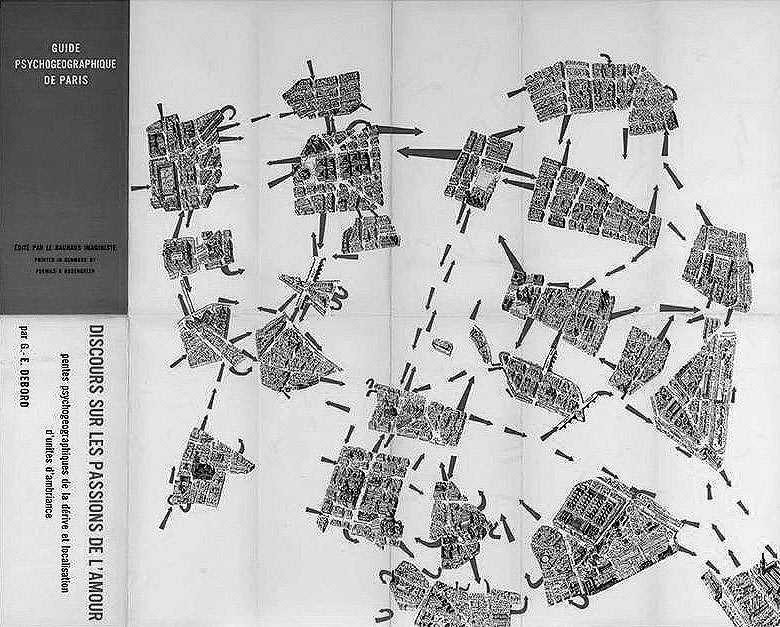

estaba ya en condiciones de esgrimir el poderoso vocabulario —dérive, détournement,

psycogéographie— que le elevaría al mandarinato del malditismo

contemporáneo.

Es difícil sopesar la vigencia de Debord en tiempos

como los nuestros, pues aunque es cierto que sus profecías a lo Casandra se han

cumplido con creces —¿qué escribiría hoy el maestro sobre la globalización, el

adocenamiento digital, la privatización del espacio público, la crisis

climática y las luchas internacionales de poder?—, no es menos cierto que su

revolución lúdica nos parece de una entrañable e insoportable ingenuidad, igual

que nos provoca hastío el bizantinismo de las lucubraciones situacionistas, con

sus popes, herejes, escisiones y demás juegos de micropolítica. En cualquier

caso, quien quiera hacerse una idea cabal de las ideas de Debord lo tiene hoy

más fácil: puede acudir a Psicogeografía, arquitectura y urbanismo, un

tan prolijo como cuidado volumen en el que Federico Silvestre y Rubén Lois han

compilado los textos fundamentales del autor de El planeta enfermo para

clasificarlos en tres apartados presentados con agudeza por Ignacio Castro,

Ramón del Castillo y Thierry Paquot. Si el primero, ‘Crítica de la

hibernación’, corresponde al malditismo contra el Sistema, el segundo, ‘Métodos

para la destrucción integral de la vida cotidiana’, describe los laberintos y

desorientaciones creativas de la utopía debordiana, mientras que el último,

‘Instrumentos modernos’, da cuenta de un autor más proclive al dictum y

comprometido con conceptos como la situación, la deriva y la psicogeografía.

Quien lea el libro se percatará de que Debord —filósofo, escritor, cineasta,

maldito— tuvo también algo de arquitecto. Un arquitecto al que le habría

gustado tanto construir como destruir.

Psicogeografía, arquitectura y urbanismo

Guy Debord

Ediciones Asimétricas, 2022