Matador, de la A a la Z

Matador llega a su número

Z y, cumpliendo su autoprofecía (y haciendo justicia a su propio nombre), se

muere con nobleza. El espacio que deja la revista será difícil de ocupar no

tanto porque no haya otras publicaciones parecidas como porque el proyecto de Matador

—tan atractivo, tan exquisito, tan idiosincrásico— es en puridad difícil de

describir.

Matador no ha sido una

revista de registro que se limitara a dar fe de lo que ocurría en la cultura.

Pero tampoco ha pretendido ser una revista de partido, de las que hacen del

vitriolo fuente de inspiración. Desde su primer número, Matador ha

sabido moverse en ese espacio intermedio en el que podían compadecerse el

eclecticismo fértil y la necesaria crítica. Lo interesante, y lo que en rigor la

distingue de cualquier publicación de su época, es que este modo de ser a un

tiempo abierta y combativa de Matador, se hizo desde un planteamiento

que tenía que ver menos con los contenidos que con los formatos, es decir, con

el tamaño, la tipografía, el diseño o incluso la calidad del papel. Matador

fue revolucionaria desde la cultura visual.

Cuando en 1995 Alberto Anaut fundó Matador, vivíamos

uno de los mejores momentos de la democracia. La crisis económica se había

disipado y la Unión Europea acordaba el nacimiento del euro, en tanto que la

BBC emitía su entrevista a Lady Di y daban sus primeros pasos yahoo y eBay, dos

empresas llamadas a inaugurar la por entonces solo intuida era digital. Matador

no podría explicarse sin este contexto optimista y analógico en el que “el

papel” estaba en la opulencia y había dinero y lectores para sacar a la luz propuestas

distintas.

La revolución de Matador se dio en dos frentes.

Uno fue visual, como se ha avanzado, y tomó forma a través de decisiones

radicales como utilizar el formato de 30x40 cm para adaptar el formato a la

fotografía, y no al revés. O eliminar la mancheta de la cubierta para que

luciera la imagen. O hacer de la tipografía menos un medio que un fin en sí

mismo, asumiendo el reto de que cada número tuviera una letra distinta. Son

decisiones que pueden verse como cortapisas autoimpuestas a la manera de un

Queneau o un Perec, pero que muestran que los editores tuvieron desde el

principio conciencia de que estaban creando algo sostenido en la rareza.

Esta conciencia explica que la revolución visual

trajera consigo otra revolución, esta de índole moral: la de asumir que Matador

iba a ser perecedera. Anaut decidió que, al nacer, su revista tuviera marcada

la fecha de defunción, pues limitó su vida a los 28 años y 28 letras del

alfabeto, de manera que el primer número, el de 1995 se llamara A, y el último,

el de 2023, Z. En ello pudo haber cierta obsesión pitagórica por lo cerrado

sobre sí mismo, pero, pasado el tiempo, la postura puede interpretarse menos

como la asunción de una obsolescencia programada que con el compromiso a largo

plazo con un proyecto que acabaría navegando a contracorriente.

Así las cosas, Matador, dedicada sobre todo a

la fotografía y que se decía portavoz de la mejor cultura pero también del

mundo tornadizo de las “tendencias”, tuvo que escoger a sus lectores. No le

interesaron las masas, pero tampoco las élites especializadas: optó por el

grupo de los “lectores exquisitos”, cosmopolitas y ávidos de refinamiento

visual. Por eso, la revista renunció a los quioscos y se distribuyó a través de

suscripciones, el mismo método que había preferido Diderot para sacar a la luz otro

proyecto visualmente poderoso, la Encyclopédie. En ambos casos, la idea

era que el lector debía ser suscriptor, y el suscriptor, cómplice intelectual.

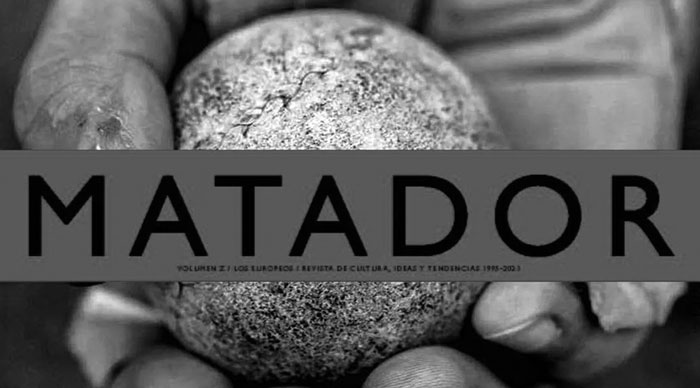

Ahora, llegados por fin a la Z, el proyecto finito de Matador

se autocumple manteniendo las reglas de juego. En cuanto “revista de ideas,

cultura y tendencias” da cabida en su último número, dedicado a “Los europeos“ (otro

concepto a contracorriente), a pupilas como las de Cartier-Bresson, Burri,

Masats o José Manuel Ballester, y a plumas como las de Zweig, Claudel, Mayorga

o Muñoz Molina. La tipografía invitada es la rotunda Founders Grotesk, y en la

confección de la revista, como suele ser norma, se han empleado cuatro tipos de

papel, cinco tintas y dos barnices. Cierra el proyecto un índice de autores y

suscriptores, pero sobre todo lo cierra la imagen de portada: una recia mano de

pelotari fotografiada por Luis de Alas en un guiño al volumen A, que se abrió

con un no menos recio puño de boxeador retratado por Jimmy Fox. En mi

principio está mi fin, y en mi fin mi principio, que diría Eliot.