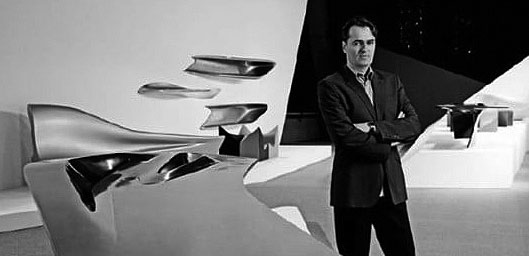

Patrik Schumacher, glosas intempestivas

Para ser un enfant terrible no basta con proponérselo. Como para todo en la

vida, para ser un enfant terrible —y,

más aún, para ser un enfant terrible de la arquitectura— hay que tener

condiciones, y la primera de ellas es que la perseverante displicencia y la

violencia ocasional resulten naturales, como ocurre con cualquier verdadero

energúmeno. Patrick Schumacher no parece ser consciente de ello: su esfuerzo

por salirse de tono convencional de lo políticamente correcto resulta siempre

impostado. Es impostado cuando intenta defender con argumentos tan inopinados

como ingenuos el capitalismo en sus versiones más desagradables —en esto, tiene

mucho que aprender de Koolhaas—; y lo es más aún cuando intenta resucitar la

teoría de la arquitectura con argumentos y métodos que pueden tener un pase en

cuanto juicios inopinados o intempestivos, pero que no aguantan el examen de

cualquier crítica digna de tal nombre.

«No sabría definir qué sentido puede tener la filosofía hoy salvo el de proceder de manera intempestiva, es decir, a contracorriente.» Estas palabras de Nietzsche acaso podrían ser también pertinentes en relación con el libro más ambicioso —en realidad el único— de Schumacher, The Autopoiesis of Architecture, volumen que es intempestivo por su extensión —1.234 páginas de letra menuda repartidas en dos volúmenes sin apenas ilustrar—, por su forma —un tratado a la vieja usanza, ¡redactado more geométrico!— y también por su contenido, pues pretende ser, nada más y nada menos, que un sistema teórico general de la arquitectura.

Formada por una sucesión de tesis comentadas con una prolijidad y abstracción extenuantes, la corteza intelectual del libro se extiende sobre un meollo bien sencillo: la idea de que la arquitectura es un sistema de comunicación cerrado y autorreferencial que se construye a sí mismo y que, igual que un organismo vivo, es susceptible de evolucionar; de ahí lo del término ‘autopoiesis’, acuñado en la década de 1970 por los biólogos Maturana y Varela antes de ser integrado por el sociólogo Niklas Luhmann en su teoría de sistemas y de ser asumido, descontextualizadamente y sin complejos, por Schumacher.

Partiendo de este improbable marco intelectual, Schumacher intenta actualizar el añejo debate sobre la autonomía de la arquitectura, y con este propósito también se inspira, sin saberlo, en los debates de los formalistas rusos —a los que ni por asomo cita—, para acabar poniéndose del lado de los que descreen, con mucha razón, de la confusión entre disciplinas, tan extendida hoy. El autor considera, en este sentido, que la autonomía arquitectónica depende siempre de un discurso intelectual que acota los límites del ‘sistema’ respecto de los de su ‘entorno’; sin teoría, por tanto, no habría arquitectura, pues es la teoría la que permite separar el grano de la paja, el ‘diseño’ de lo que simplemente es ‘construcción’. Hasta aquí podría estarse de acuerdo. El problema está en los corolarios derivados de estas proposiciones, entre ellos la afirmación de que antes del Renacimiento —la época en que surge el ‘autor’ y, con él, su discurso teórico— no existió, en puridad, lo ‘arquitectónico’: fue el ‘intelectual’ el que convirtió la construcción en una cosa mentale que es la arquitectura, de manera que sin intelectuales y sin teoría no puede existir la disciplina propiamente dicha.

Este big bang eleva al infinito las tesis de Alberti y de paso aboca a un agujero negro a todos los edificios sin autor intelectual, es decir, a casi toda la arquitectura; todo ello sin que la proposición deje, en el fondo, de tener cierta base, en la medida en que en la tradición occidental la arquitectura ‘moderna’ comienza, efectivamente, con la idea de la disciplina como cosa mentale. Lo peor es que, partiendo de aquí, Schumacher pasa a recuperar, sin más, la vieja teoría de las vanguardias, trufándola de filosofía de la ciencia al modo de T. S. Kuhn, para afirmar, con tan poca originalidad como desconocimiento de la historia, que la autopoiesis arquitectónica consiste en una evolución de ‘estilos’ determinada por la oposición entre una vanguardia progresista y una academia reaccionaria, y que tal evolución se produce, por supuesto, mediante ‘saltos revolucionarios’, el último de los cuales corresponde a la arquitectura contemporánea.

Que la arquitectura contemporánea adolezca de una franca desintegración estilística no impide a Schumacher dedicar las 773 páginas del segundo tomo de su obra a pergeñar un nuevo marco normativo mediante un tedioso desarrollo de tesis y glosas que descontextualizan nociones tomadas de la sociología y la filosofía; todo para llegar a una previsible conclusión, que es, en puridad, la que desde Hegel sobredetermina en mundo de la política y el arte: ¡la conclusión de que la arquitectura debe estar a la “altura de su tiempo, y que el único ‘estilo’ que los hace posible es, precisamente, el parametricismo!

De este modo, lo que pretendía ser una intempestiva teoría de la arquitectura acaba convirtiéndose en una ‘crítica operativa’ más que justifica una determinada praxis o poética, en este caso la de los edificios que Schumacher ha construido junto a su socia, Zaha Hadid, y que ahora ha hecho derivar hacia el franco manierismo la consultoría establecida tras la muerte de la arquitecta angloiraquí. The Autopoiesis of Architecture vale, así, menos por lo que dice que por lo que muestra: el agostamiento de la teoría de la arquitectura cuando pretende ser poco más que un manifiesto intempestivo.

The Autopoiesis of Architecture

Patrik

Schumacher

Wiley

& Sons, 2012

Publicado

originalmente con el título “Glosas intempestivas. Architecture as Autopoiesis”, en en Arquitectura Viva

150 (2013).